創立80周年記念 大阪芸術大学芸術劇場 緞帳リニューアル 創立80周年記念 大阪芸術大学芸術劇場 緞帳リニューアル

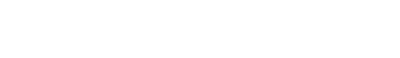

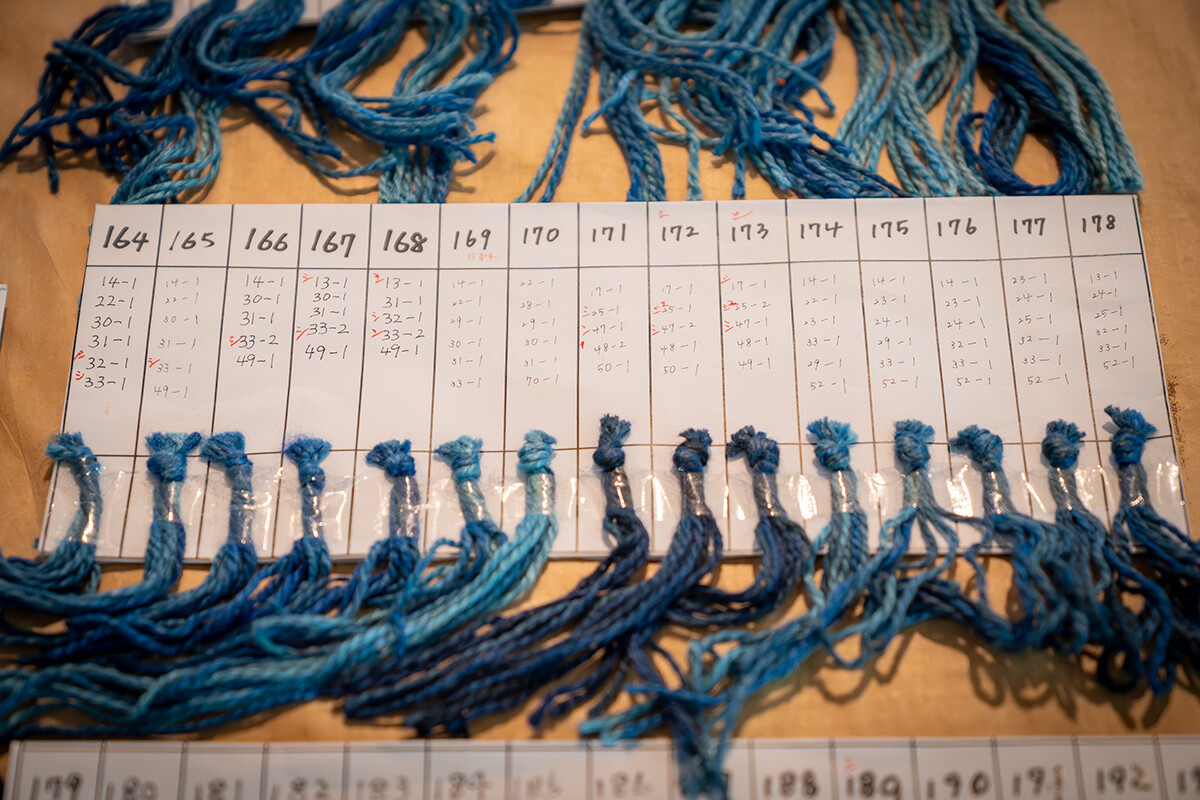

学校法人塚本学院80周年記念事業の一環として、大阪芸術大学芸術劇場の緞帳が新調されました。日本画家であり、本学の美術学科長/教授である村居正之先生が原画を描きおろし、スケール大きく織り上げられた緞帳が装い新たに劇場を飾っています。

村居正之美術学科長の原画が大スケールの緞帳に

原画を担当した村居正之美術学科長は、長く日本画の道を追究し、40~50代より取り組んできた天然の岩石から自作する絵の具を使い青の濃淡でギリシャの風景を描いた作品群が「青の墨絵」と称されています。

優れた芸術活動を表彰する日本芸術院で、2019年度日本芸術院賞と、特に高い業績が認められた人に贈られる恩賜賞を受賞。2020年には日本芸術院第一部(美術)第一分科(日本画)第一部会員に任命されています。

今回の原画「STAR」は第9回日展にも出品された作品でもあり、星夜にアクロポリスが浮かびあがる風景が描かれています。

星夜のアクロポリスが浮かび上がる原画のタイトルは「STAR」

「STAR」とは遺跡の上で燦然と輝く星たちを表し、大阪芸術大学の芸術劇場からスターが続々と羽ばたいていくようにという願いを込めて描かれました。

その原画を京都の織物メーカー川島織物セルコンが伝統の織技術によって幅16.5m×高さ10.5mの緞帳へと織り上げました。劇場でライティングが施されると、重厚感ある遺跡が立ちあがり、星夜にギリシャの円形劇場からアクロポリスを臨んでいるかのよう。

日本画を織物に。緞帳への初めての挑戦

村居正之美術学科長の談話

先ほど初めて芸術劇場に設置された緞帳と対面し、とても感動しました。完成品を川島織物セルコンの工場で広げたものはすでに確認していたのですが、置いてあるものと吊るしたものでは、こんなに違うのかと驚いています。

3年ほど前に塚本邦彦学長から創立80周年記念に緞帳を変えるので、原画を描いてくださいと依頼があり、大変光栄なことだと引き受けました。若いころから壁画や版画など様々なことを行ってきましたが、緞帳は初めての挑戦でした。生涯にこのようなチャンスに恵まれたことに感謝しています。

テーマを選ぶにあたり、自分が描いてきたギリシャの文明には現代文明に通じる要素が詰まっているので、大学の劇場という場所でそれを描いていこうと決めました。

ただ、最初は日本画を緞帳にするということで、果たして私の個性である群青色でできるのかと不安がありました。絵の表現は自由で、色を作り思うように筆を運べますが、それを織物に置き換えて表現するというのは、大きな制限を加えるということです。ましてや青系統だけで行うというのですから、制限が強すぎて成立するのか心配でした。

川島織物セルコンは群青の濃淡のために、約300色もの色糸を準備し、全体の雰囲気を考えてくださいました。できるだけ原画に近い色でという思いが伝わってよかったなと思います。図録などを作るときに印刷関係の方から「(原画のように)色が出ない」とよくいわれるのですが、「それがすぐにできたら高価な天然の顔料ではなくインクを使いますよ」と冗談で返します。それくらい難しいものなのです。

現場で原画を拡大し展開した図面に、配色して形に起こしていくところを見学したときに、1本1本ていねいに「ここにはこの糸を置いて」と試行錯誤をされているシーンを見て、ご苦労をかけているなと感じました。

夜空のブルーも1色ではなく濃淡で表現しているのですが、それを織りにするのは大変だったと思います。日本画というのは下地の色が大事で、最終的な色まで遠回りしながらゴールに近づくように仕事をします。この原画も最初は褐色から入っています。大きな作品はすべてそのステップを経ているので、川島織物セルコンへもそういったことを伝えて、グラデーションには糸にも赤系の糸を混ぜていただくなど工夫していただいています。

緞帳の星は原画ではここまで強く表現していないのですが、ライトアップした舞台で目にするために、こちらも先方と相談しながら強めに輝きを持たせました。

私にとって、これほど大きな画面は初めてでしたので、制作を進める途中は、できあがりが実際にどう見えるのか想像がつきませんでした。しかし織りあがった完成品を目にした瞬間「ああ形になったな」と安堵の気持ちが沸いてきました。

川島織物セルコンに「難しかったけれどもいい経験をさせていただいた」と言っていただいたのもありがたかったです。制作に関わってくださった方々に深く感謝します。

川島織物セルコンの製織チームは若手とベテランのスタッフがペアになって技術の継承を行っていました。芸術の技術や伝統を次世代へ繋ぐという思いは、私が大阪芸術大学で学生に伝えたい思いと同じです。今回の緞帳の制作で、織物の世界も我々の世界も通じているものなのだなと感じました。

大阪芸術大学芸術劇場でのお披露目式典を開催

夏休みが明け、9月17日に「学校法人塚本学院80周年記念 大阪芸術大学芸術劇場 新緞帳『STAR』お披露目式」が開催されました。

会場である芸術劇場の客席に学生や関係者が集い、祝賀ムードに包まれました。

式典ではオープニングアクトとして舞台芸術学科の学生がリズム&ブルースの楽曲「続く夏のブルース」を伸びやかな歌声で披露。

その流れで新緞帳のお披露目がコールされました。新緞帳が降ろされると、会場からは大きな歓声が沸き起こりました。

続いて塚本英邦副学長が「村居先生は美術界のトップ集団である芸術院の会員です。そういう方が大阪芸術大学におられ、その先生の作品が、芸術劇場の緞帳になりました。どうかここからみなさんがスターになることを祈っています」と挨拶。

山本健翔舞台芸術学科長も「古代ギリシャの円形劇場はあらゆるものの中心になっていた場所です。そんな象徴的な緞帳を作っていただいた。緞帳は劇場の顔です。この緞帳とともにここからみなさんが羽ばたいて、輝いていただければと思います」とエールを送りました。

また、登壇した村居正之美術学科長に青色へのこだわりを聞くと「日本画で使う群青の絵の具は古代から使われているものです。それは今回の原画に使われているものと同じで、2000年前から今に繋がっています。今回は川島織物セルコンさんに、その色を表現するため色の魅力などをお話してお手伝いいただきました」と語られました。

プログラムの最後には堀内充教授が今回のために振り付けた新作バレエ「ローザス」が祝舞として奉納されました。深紅の衣装を纏った13名の舞踊コース学生一人ひとりがローズ=バラになって、新緞帳を囲むイメージで新たな劇場のスタートを彩りました。

山本健翔舞台芸術学科長

村居先生が日本画で描く古代ギリシャの世界、そこにあるのは我々舞台芸術の源である円形劇場。このテーマの取り合わせが素晴らしいと思います。そして「STAR」というタイトルには、学生たちがスターになってほしいという願いとともに、古代から今まで光を放ち続けている星々から、「一瞬を永遠に」「永遠を一瞬に」とらえる芸術のありようが示されています。

今までにない貴重なブルーといい、星の輝きの際立ち方といいこんな作品は他にはありません。“アートの冒険”という大阪芸術大学ならではの取り組みであると思います。原画の「青」がまさに多くの力によって織りなされていくという、協働によってもたらされる舞台芸術の根本とも繋がっているし、色々な意味で象徴的な緞帳ができたことを本当にうれしく思います。

緞帳は幕があがって、その向こう側で演目が行われるものだけれども、この緞帳の前で何かをしたくなるような創作意欲もかきたてられますね。私にはすでに演目のアイデアが浮かんでいます。堀内充教授振付の「ローザス」も、緞帳の青と衣装の赤とのコントラストなど、とても素晴らしいものでした。作品と緞帳が渾然一体となった、いいお披露目会だったと思います。この緞帳をいただいて、学生たちとともに私たちもまた新たな舞台芸術の地平に進んでいきます。「STAR」の向こうから、いわゆるスターを超えて、個々がそれぞれ自ら輝く存在になって飛び出していってほしいですね。

川島織物セルコン 緞帳「STAR」制作の工程

高度な綴織の技術とチームワークで原画の世界観を表現

高度な綴織の技術とチームワークで原画の世界観を表現

画壇で高い評価を得る日本画と、京都の伝統織物技術の協業による緞帳制作はどのように進められたのか、川島織物セルコンで制作を担当されたチームスタッフにお話を伺いました。

池田さん(織下絵担当):

織物の工程は原画が決まったところから始まります。原画の写真や図版などから精密なデータを作成。そのデータと原画の色を見ながら試作を作り、現地ホールのサイズと原画の天地を合わせてプロポーションを確定させます。そこから、全体の設計図である織下絵を作成しました。

池田さん:

何度も村居先生と打ち合わせをして工程を進めましたが、試作を作ったときに先生から建物の構造をしっかりと出してほしいというご要望をいただきました。緞帳として表現する場合は神殿の土台のレンガ積みのような見えにくい部分は簡略化することもありますが、今回はそのような部分も緻密に構成をし、その土台のうえにしっかりと神殿が建っているという組み立てを行いました。原画の重厚さや崇高さを従来の規格を越えて表現しています。

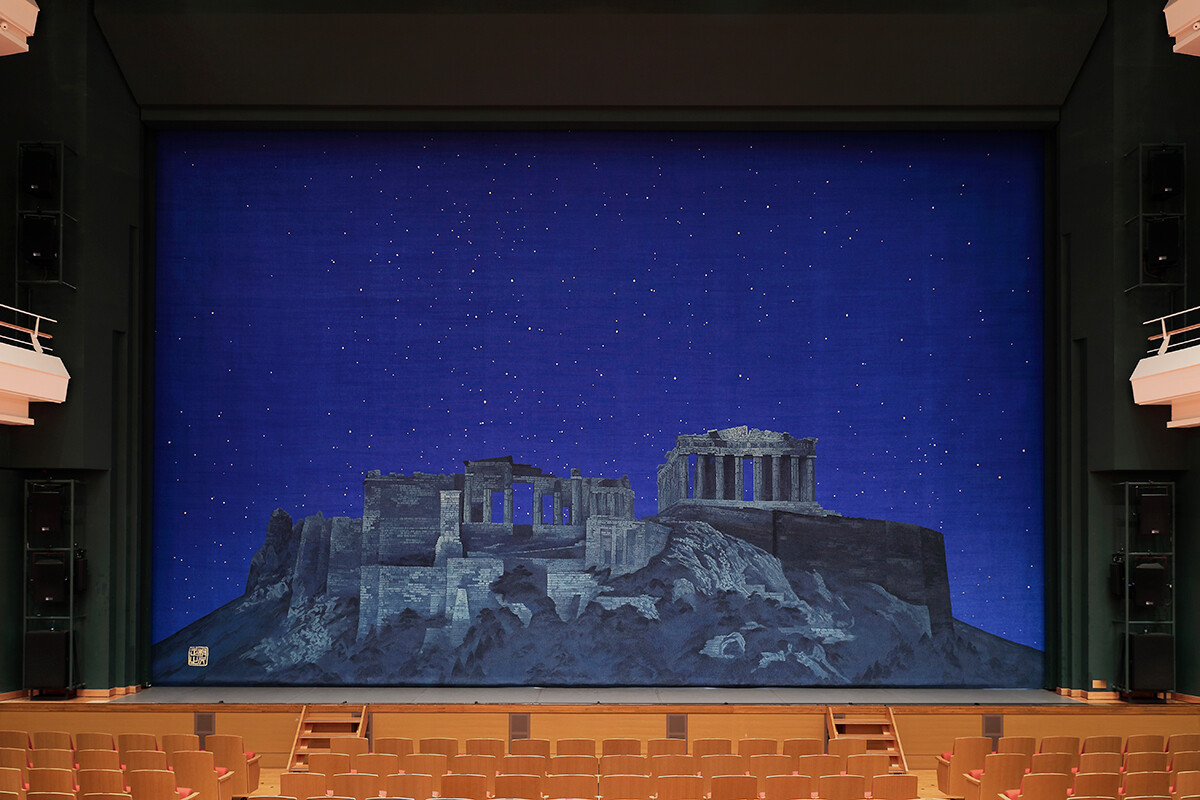

井上さん(配色担当):

次に、織下絵と原画を参考にしながら、部分ごとに色の指示番号を入れていく配色という工程を私と若手の木村で進めていきました。私が配色したものを木村が確認して織下絵に番号を記していきました。

木村さん(配色担当):

貴重な原画は作業場から離れた所に保管しているので、私たちは原画を見に行ってポイントをチェックし、作業場に戻って配色を進めるということを繰りかえしていたのですが、井上が1度に持ち帰って出てくる情報量の多さに愕然としました。同じ青でも青味、赤味、茶味など様々な青があります。瞬時にそれを見て、覚えて、持ち帰るというような集中力と、原画への向き合い方は大きな学びになりました。

井上さん:

配色の見本を作るときに、在庫糸で足らないところを弊社の染色室でテスト染を行い、今回はブルー単色で60色くらいを新しく作りました。その60色も含めて全体で267色を使っています。というのは織下絵の表現が非常に細かくて、微妙に色を変えていく必要がありましたので。267色に番号をつけて書き込んでいくのが大変でしたね。織るのも大変だったと思います。

配色を書き込んだ織下絵を経糸の下に敷き、私たちが行った配色にそって織り担当の月形らが織り上げていきました。多いときには5人の織り担当が横に並んで手作業で織り上げていく大がかりな工程です。今回は織りだけで約4か月かかりました。

月形さん(織り担当):

こんなに細かい織下絵はなかなか見たことがないというくらい細かくて、大変でしたが、無事に織り上げられてとてもうれしいです。また、色々な織り方を経験し、自分の技術力が向上したのではとも感じました。例えば建物の部分が分かりやすいのですが、経糸を従来は4本1セットで織っていくところを、今回はこの4本の単位を1本ずつ分けて織っている部分があったり、緯糸も通常は6本合わせのところを5本や4本に細くして織るなど、繊細な織り方もしています。

井上さん:

村居先生の色を出すために、ベースの青の部分には通常のものより艶のあるレーヨン系の糸を使っていますので、そこは硬くて織りにくかったと思います。

月形さん:

そこもがんばったのでぜひご覧いただきたいです。

私は入社5年目になりますが、今回の緞帳制作で初めて最初から完成まで通して織りに携わることができ、成果を得られたという達成感があります。ベースの部分を織るときなどは常に腕を上げた状態で織り進めるので筋肉痛になることもありますが、そういった体力的な部分も含めて織りだと考えているので、どんどん慣れていきたいです。安心して色々なデザインや配色のものをまかせてもらえるようになるよう、これからも頑張っていきたいと思います。

池田さん:

織下絵を制作するには、私だけでなく、配色者、製織者などの力が不可欠です。そしてそれぞれが優れた技術を出し合うことで成り立つチームワークがあってこそ、思い描くものが完成します。

こうして描いた織下絵が織りとして表現されたこと、そこがチームへの一番の感謝です。

株式会社川島織物セルコン