大阪芸大Art lab.「第1回 特別工芸セミナー」 大阪芸大Art lab.「第1回 特別工芸セミナー」

「大阪芸大Art lab.」は、芸術に関心を持つ高校生や大阪芸術大学グループの学生を対象に、美術館や博物館、ギャラリーなどと連携して見学や制作体験を行う特別セミナーです。2025年4月12日・19日の計2日間にわたって「第1回 特別工芸セミナー」を開催。京都での見学ツアーと大阪芸大キャンパスでのワークショップを通じて、様々な工芸の魅力を体感しました。

京都で伝統工芸品を鑑賞し奥深い世界にふれる

2日間のプログラムで行われた「第1回 特別工芸セミナー」の初日は、京都市内での伝統工芸鑑賞ツアー。「京都伝統産業ミュージアム」と、京都髙島屋で開催された「日本伝統工芸近畿展」を見学し、伝統を紡ぐ工芸の世界を堪能しました。

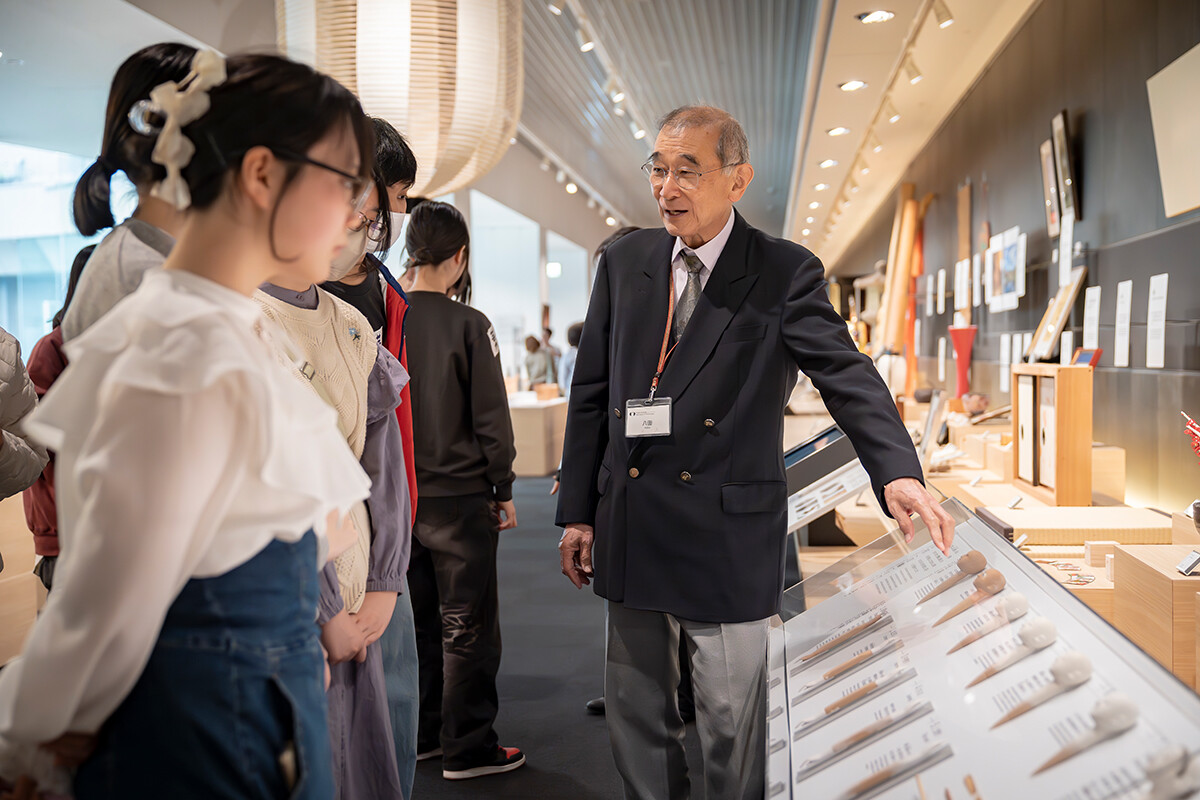

最初に訪れた「京都伝統産業ミュージアム」は、京都の伝統産業とその背景を紹介するミュージアムです。まずは館長の八田誠治さんのレクチャーをお聞きしました。京都の伝統産業品は74品目あり、長い歴史や各種伝統行事、仏教や独特の風土などに育まれてきたとのこと。高度な職人技が凝縮された茶筒や仏具の「おりん」などを見せながら、伝統工芸の魅力や背景、今後の課題について説明。参加者は、過去から未来へ脈々と続く伝統工芸の世界に思いを馳せました。

館内には、西陣織や京友禅などの染織品、京焼や京漆器などの工芸品から調度品まで、京都の伝統産業品が一堂に展示されています。参加者たちは、八田館長の詳しい解説とあわせて多種多様な工芸品を見学。職人の方の実演を熱心に見つめたり、実際に作品に触れて緻密な技や美しさを確かめたりする場面もありました。

続いて京都髙島屋に移動して「第54回 日本伝統工芸近畿展」へ。同展は、日本工芸の技と美が集結する公募展の近畿支部展で、今回は人間国宝6名の作品を含む、陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・人形・諸工芸の7部門の入選作品207点が展示されていました。参加者は4グループに分かれ、金属工芸、陶芸、ガラス工芸、染織の各分野の出展作家の方々の作品解説を順番に受けながら、様々な伝統工芸品を鑑賞しました。

ただ見るだけではなく、制作の背景や技法、工程、テーマなどを知ることで、より深く作品を理解でき、その価値を実感できるようになります。作り手と直接対話して、どのように着想を得たか、特にこだわった点などの思いも受け止めながら、一つひとつの作品をじっくりと鑑賞しました。

日本工芸会近畿支部の猪飼祐一さんは「伝統工芸は技術の保存とともに次世代に継承していくことも大切。こうした場をきっかけに、工芸の世界に飛び込み、工芸の未来を担う人が増えてくれたら嬉しいですね」と話します。参加者からは「手が込んでいてすごい」「どんな工夫がされているかよくわかった」「ものづくりの奥深さに感動した」などの声があがっていました。

ものづくりの楽しさ、工芸の魅力をワークショップで体感

2日目は、大阪芸大キャンパスでのワークショップ。参加者は金属工芸、陶芸、ガラス工芸、テキスタイル・染織の4グループに分かれ、各コースの実習室で作品制作に取り組みました。オープンキャンパス等で行う体験授業とは異なり、たっぷりと時間をかけて制作から講評会まで行い、大学の授業に準じる形で工芸の世界を体感する初の試みです。

金属工芸コースでは、種類の違う金属を切り抜いてはめ込む「切りはめ象嵌(ぞうがん)」のオリジナルブローチを制作。京都で象嵌の作品を鑑賞した体験と連動させ、初心者ではなかなか挑戦できない一歩進んだ技法にチャレンジしました。

まずは自分が作りたいデザインを設計。真鍮版と銅板を糸鋸で切り抜き、ヤスリをかけたパーツを金槌ではめ込みます。金属工芸家で教授の長谷川政弘先生の指導を受けながら作業を進行。銀ろうを付けてバーナーで熱し、裏側にピンを付け表面を磨けば完成です。工程も多く繊細な作業が求められますが、参加者は苦心しながらもしっかりと集中し、思い描いたブローチを仕上げました。

陶芸コースでは、ろくろを使って「朝食のうつわ」を造形。実用性にとらわれすぎず、朝食というテーマを切り口に各自が自由にイメージをふくらませて、様々な形や大きさの「うつわ」を表現しました。

今回はより本格的に土練りから始め、陶芸の大切な基盤となる準備作業も体験。陶芸家で専任講師の田中雅文先生がデモンストレーションを行い、土練りからろくろ作業まで、手さばきや指使いのコツを伝授していきます。高校生と大学生が一緒に制作する中で、同じ素材と道具を使ってもどんな作品が生まれるか、仕上がりがどう違ってくるかをお互いに知ることも学びの一つになりました。

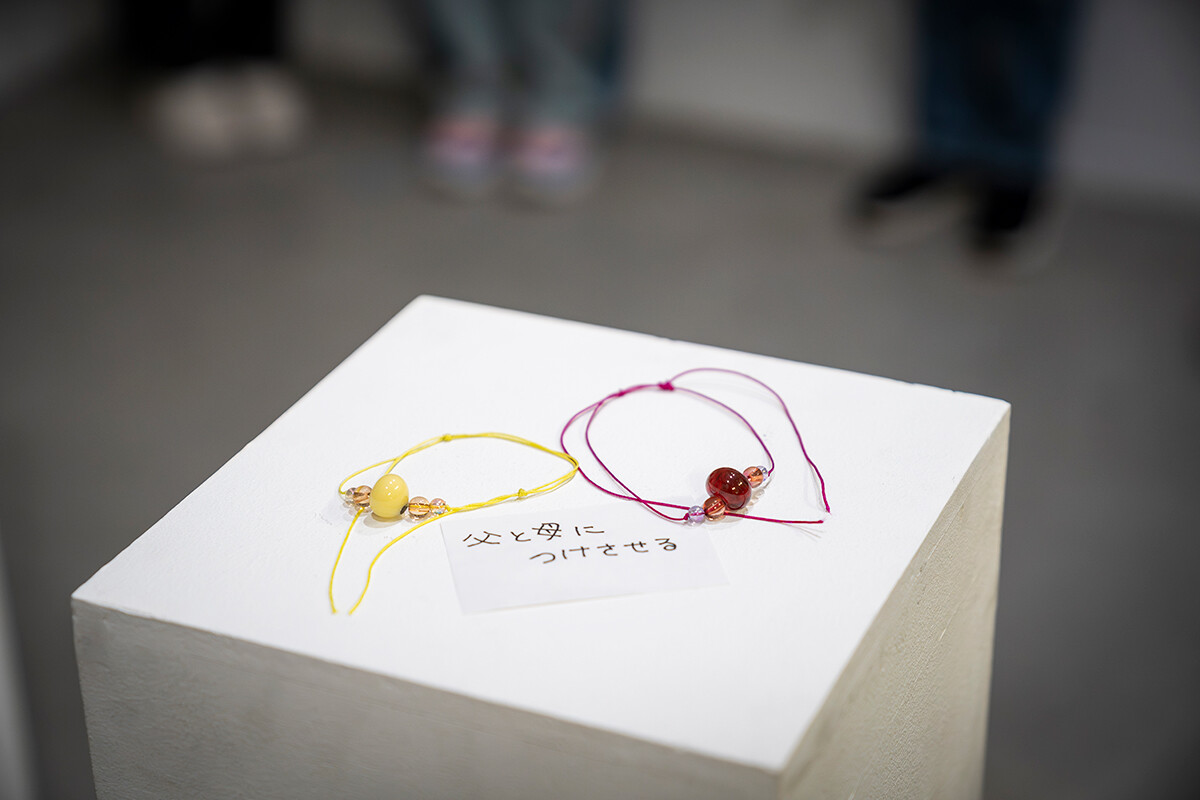

ガラス工芸コースで取り組んだのは、バーナーワークによるトンボ玉と、吹きガラスのタンブラーづくり。トンボ玉づくりでは「誰のための、どんな目的の作品か」というコンセプト設定から考え、トンボ玉のアクセサリーやストラップを制作。また本格的な電気焼成炉を備えるガラス工房で、熱したガラスに息を吹き込み、タンブラーを成形しました。

ガラス工芸作家で学科長・教授の山野宏先生が、デモンストレーションで熟練の技術を披露。参加者は、一瞬ごとに姿を変えていくガラスの美しさとともに、作業の奥深さを体感していました。トンボ玉制作では溶けたガラスを棒に巻き付け、形を整えたり模様をつけたりと細かい作業を重ねて、自分らしいオリジナル作品を完成させました。

テキスタイル・染織コースでは、藍染めのバンダナを制作しました。京都の「日本伝統工芸近畿展」で展示されていた人間国宝の森口邦彦氏による「蒔き糊」技法の着物作品にインスパイア。その要素を取り入れた「蒔きろう」の技法で、「水の形」をテーマに一人ひとりが自由なデザインを描きました。

染色家で准教授の舘正明先生が、技法を説明し一つひとつの工程を指導。図案を考えて型紙を作り、1回目の蒔きろうと染色後、型紙を回転させて2回目の蒔きろうと染色を行うことで、染め上がりの模様がいっそう発展していきます。最後に余分な染色液を落とし、水洗いして完成。さらに絞り染めの技法にも取り組み、染色の楽しさや奥深さを味わいました。

最後は、コースごとにできあがった作品を並べての講評会です。一人ひとりがものづくりを体験した感想や作品に込めた思いを発表し、先生がコメント。参加者は皆真剣な表情で耳を傾け、自身の創作について振り返っていました。

高校生たちからは「とても楽しかった」「愛着のわく作品ができた」「今度は違う工芸もやってみたい」などの感想が聞かれ、大学生たちも「高校生の発想に刺激を受けた」「次の制作のヒントが得られた」と充実した表情に。お互いにとって実り多い2日間となりました。

今回取り組んだ「象嵌」は、2年次の後期に学ぶ技法で、僕にとっても初めての挑戦だったので、楽しみながら真剣に取り組みました。セミナーに参加するにあたって考えたのは、作品を制作するだけでなく、高校生たちからも何か吸収したいということ。制作経験を重ねるにつれて、素材の特性をいかすことや、技術的な作りやすさをつい優先してしまうのですが、高校生にはそんな既成概念がなく、「自分が作りたいもの」に振り切ってデザインしているのが新鮮でした。時には慣れや制約を取り払い、原点に戻って考えることも大事だなと感じました。

僕は小学生の頃から甲冑師に憧れ、金属工芸コースを選びました。金工は、形になるまでにどんどん変化し、様々な表情を見せながら作品が進化していくのが魅力。工芸学科は全国の大学の中でも施設の充実度が高く、現役作家である先生方や副手さんたちの技術や知識もすごくて、多くのことを学べます。年齢や立場を問わず人間関係がフラットなのも気に入っているところ。皆で一緒に成長していこうというポジティブな雰囲気の中で、これからも自分のこだわりを極めていきたいです。

行ったことのない博物館や作品展を見学したり、ふだんあまり接点のない高校生と交流したりすることができて、楽しくわくわくするセミナー体験でした。もともと伝統工芸には興味がありましたが、作家さんのお話を伺い、新しいことに挑戦されている姿に衝撃を受けました。思いもよらない技法や表現にふれ、一度ガラスを経て陶芸に戻った作家さんもいるといったお話に、「こんなことができるんだ」「そんな道もあるのか」と驚きの連続。とても勉強になりました。

私は美術科と工芸科の教員免許の取得をめざしており、将来は高校や専門学校で教えることを目標にしています。今回高校生と一緒に制作して、初めて土を触る人がどんな点に困りやすいかを観察できたり、先入観のない独創的な作り方に感心したりして、ものづくりの楽しさや教え方を考える良い機会になりました。工芸学科では、どんな発想でも頭から否定されることがなく、先生方が親身になって、個々の技術と個性を伸ばしてもらえます。私も教員になったら、自分が得た学びをいかして、一人ひとりの多様性を大事にしていく指導をしていきたいと思います。

今回のワークショップは、吹きガラスとトンボ玉を制作し、世界的なガラス作家である山野宏先生の技を間近で見ることができ、講評会も行って、とても充実した濃い内容でした。京都での見学ツアーも興味深くて、ミュージアムには「魔鏡」など面白い工芸品も多く、館長さんがどんな質問にも丁寧に答えてくださって、楽しかったです。伝統工芸展では、直接作家さんとお話して、革新的な技法を取り入れて作風をどんどんブラッシュアップされているのに感銘を受けました。自分が高校生の時にこんなセミナーがあったら絶対に参加したかったくらいです。

僕は主にステンドグラス作品を制作していますが、そのかたわら展覧会を企画するサークルに所属し、学内外のギャラリーで多くの仲間と展示を行ってきました。工芸学科では大手百貨店等での展示販売会をはじめ作品を発信する機会も多く、やる気次第でチャンスも広がります。やろうと思えば何でもできる環境があるので、積極的に挑戦する姿勢が大事ですね。卒業後は、大学で学んだCADの技術をいかせる会社で働きながら、作家活動も続けていきたいと考えています。

ミュージアムの伝統工芸品に実際に触って体験できるコーナーでは、日常の暮らしに息づく身近な工芸の魅力を再発見。伝統工芸展では展示された着物作品の技法や質感に目を奪われ、作家さんのお話から高い熱量を感じるとともに、次の制作のヒントを得ることもできました。専門知識がない人にもわかりやすい説明の仕方や、見る人の興味を引いて楽しんでもらうにはどうすればいいかなど、作り手の一人としてもいろいろと学ばせていただくことが多かったです。

高校生と一緒に藍染めのバンダナを制作するワークショップも、有意義な時間でした。楽しんでつくることが一番大切なので、それが伝わるように心がけて高校生をサポート。作品が仕上がって喜んでくれている笑顔を見て、こちらもうれしくなりました。染織は、自分の思い通りにならないのが面白いところ。試行錯誤するのが楽しく、失敗も一つの経験となって成長していけるんです。ものづくりは、自分を見つめ直し、自分と対話すること。制作しながら自分自身のテーマが定まっていくような感覚があります。ここに来なければ、きっと自分の芯を見つけることはできなかったと思います。

Photo Gallery