「大阪芸術大学 卒業制作展2025」が8日間にわたり行われました! 「大阪芸術大学 卒業制作展2025」が8日間にわたり行われました!

2025年2月9日から16日まで、大阪芸術大学では卒業制作展が開催され、初日には優秀作品への授賞式とオープニングセレモニーが執り行われました。芸術情報センターでの優秀作品展をはじめ、各学科棟での作品展示、芸術劇場などのホールではコンサートや舞台上演が実施され、キャンパス内の各所で4年間の学びの成果が披露されました。

卒業制作展の始まりを告げるオープニングセレモニー

2月9日の初日は、芸術情報センター地下1階のAVホールにて学長賞や学科賞に選ばれた作品の授賞式が執り行われ、塚本英邦副学長から学生へ賞状が授与されました。

続くオープニングセレモニーは、演奏学科によるデュカス作曲のラ・ペリの「ファンファーレ」の演奏で幕開け。学長賞や学科賞を受賞した卒業生たちによるくす玉開きとテープカット、そしてエドガー作曲の「威風堂々」の演奏が響き渡り、多くの来場者の拍手とともに2025年の卒業制作展が始まりました。

広大なキャンパス全体で4年間の集大成を披露

約10万坪と広大なキャンパスが卒業制作展の会場となりました。芸術情報センターの展示ホールとアートホールでは、学長賞や学科賞を受賞した優秀作品が展示されました。多くの来場者が訪れ、在廊中の学生たちと作品について対話している様子も見られました。

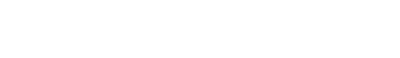

また、各学科ごとに卒業制作の数々が披露され、総合体育館では、美術学科と工芸学科による大型の作品がたくさん出展され、アートサイエンス学科では芸術とテクノロジーを融合させたインタラクティブな作品を楽しむことができました。

作品展示だけでなく、映像学科や放送学科による上映会や、演奏学科の卒業コンサート、音楽学科や初等芸術教育学科、芸術計画学科は論文展示や研究発表も催されました。キャラクター造形学科ではゲーム試遊やアニメ上映など、15学科それぞれの領域にとらわれない個性的な作品の数々が発表され、総合芸術大学ならではの展覧会となりました。

華々しい舞台の裏側を支える芸術計画学科の学生たち

卒業制作展催事関連の運営を担うのは、芸術計画学科の学生たち。イベントの企画・運営を学ぶ授業の一環で、2・3年生18名からなる卒業制作展のプロジェクトメンバーを発足しました。担当する企画は主にオープニングセレモニーと卒展マルシェの2つのイベント。卒展マルシェのプロデュースを担当する嵩山愛望さんは、「卒業制作展のコンセプト『ブーケ(花束)』という言葉そのままに楽しくて華やかな雰囲気で出展者の皆さんや来場者に満喫してもらえたら嬉しいです。」と穏やかに語っていました。一方、オープニングセレモニーのプロデューサーを務める満江美空さんは「前日のリハーサルを受けて演出の変更があったため、本番を無事終えるまで大忙しでした。」と語ってくれました。結果として演奏学科の演奏とともに、くす玉開きと特殊効果のキャノン砲銀テープ打ちによるクライマックスを集約した演出は大成功し、会場を満たした大きな盛り上がりに満江さんも大きな手応えを感じたようです。

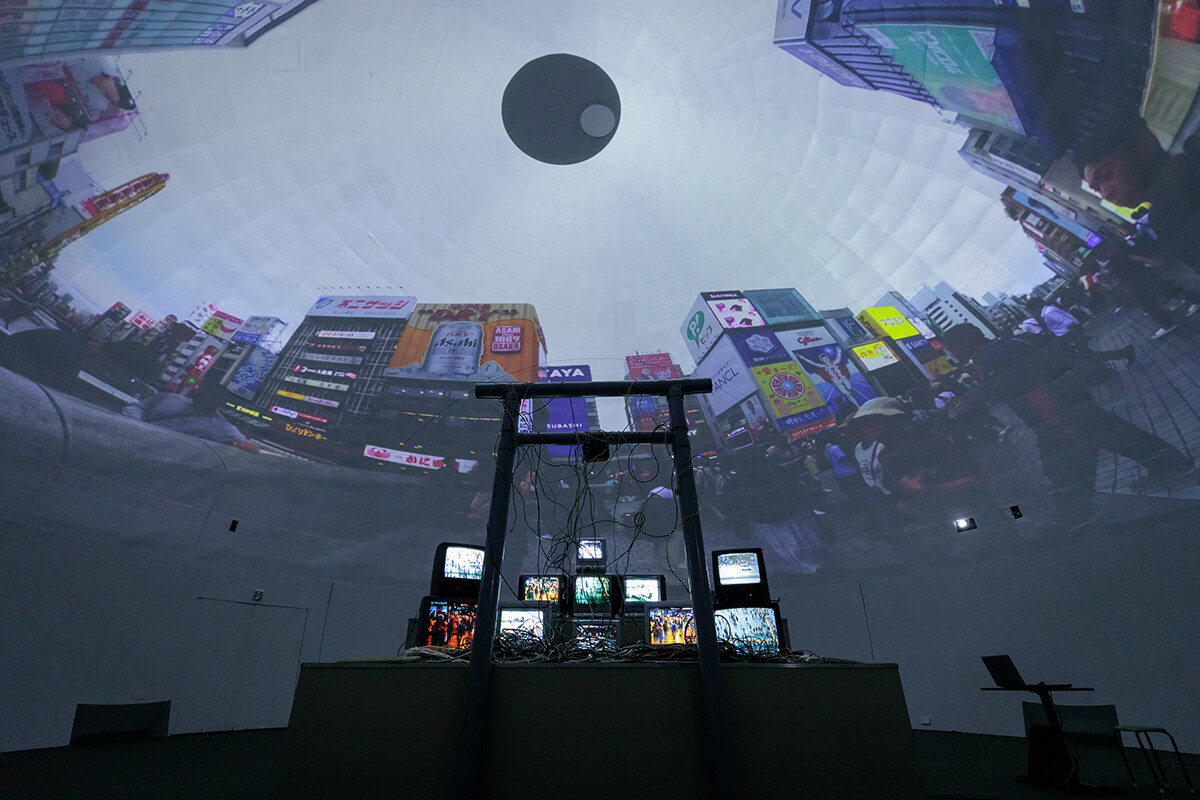

幼い頃の記憶は大人になっていくにつれて、どうしても忘れられ、薄れていくもの。そういった記憶を呼び起こすイメージとして「BORN」を描きました。主人公は母親と二人暮らしの幼い少年。新たなパートナーと母の間に生まれる新しい命によって生活に変化が兆します。今までは独占していた愛情が少しずつ、そして明らかに侵食されていくことで生まれる苛立ち。自分のなかに生まれた新たな感情に対する戸惑い。その不安感は少年が巣から落ちたひな鳥を踏みにじるという残酷な行為によって表されます。この作品はまったくのフィクションですが地面に落ちてしまったひなを見た私自身の子供のころの記憶が核になっています。

絵コンテ通りに作業が進まず、何度もなんども改変を重ねた結果生まれた作品。一緒に制作してくれた音響担当の高野さんから「作っていて楽しかった」と言ってもらえたのがうれしかった。まさか学長賞に選ばれるとは思っていなかったので、本当に驚きました。この経験を糧に長編のアニメーションに挑戦して行きたいです。

卒業制作展はデザイン学科のハイパープロジェクトの一つでもあります。実務を通じて、仕事としてのデザインを学ぶ実践的な授業。卒業制作展では、ポスターのメインビジュアルに優秀作品展や各学科のパンフレット、キャンパスのあちこちに掲出されるバナーといった各種ツール制作をデザイン面でサポートしました。卒業制作展のメインビジュアルは、大阪芸大を意味するOUAを象った雲を突き抜けて力強く上昇していく光という具象的なイメージ。初回、私は抽象的なデザインを提案したのですが、講評を受けて2回目はもともと自分が得意とする具象的なデザインでアイディアを固めてプレゼンテーションに臨みました。その結果、限界を突破するような力強いイメージが生まれたのです。

藤本さんの採用されたデザインをもとに学内の各所に会場装飾が施されました。