こうしたさまざまなプログラムを経験しながら、学生たちはデザインの考え方、つくり方、学び方を身につけていく。だが、三木先生はなぜこのような不自由な手法で、しかも遠回りをしながら学ぶ道を選んだのだろうか。

「僕の事務所では、あるひとつのルールがあります。それが“本棚を整理してはならない”ということ。もちろん、きちんと順序よく並べておいたほうが、自分が必要とする情報を手に入れるときには便利です。でも、目当てとしている本にたどり着くまでの過程のなかで思わぬ偶然に出会うことがあります。そして、偶然出会ったワンビジュアル、ワンワードからアイデアが一気にあふれ出ることがある。この偶然の出会いによる幸運のことを“セレンディピティ”と呼ぶそうですが、僕のデザインの多くが計画通りにいくものばかりでなく、このセレンディピティによって生まれたものが多くあります」

さまざまな方向へ広がるりんごの学びの形

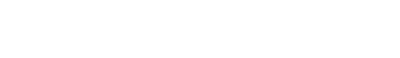

三木先生が提案した「APPLE」の授業メソッドは、授業から講演へ、さらには書籍化や展覧会へと発展してきた。そして、それぞれのかたちに合ったスタイルへと進化させている。

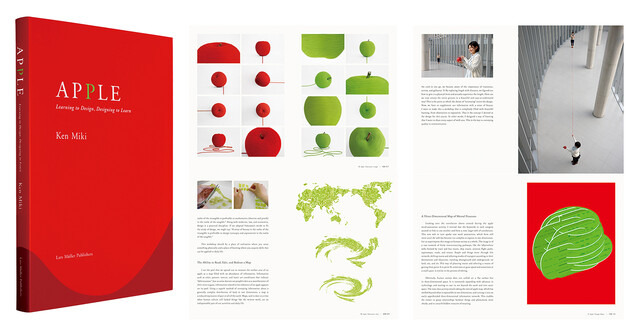

「じつはこの会場の至るところに遊び心のある仕かけがなされているのですが、それが何かは教えません。なぜならミュージアムに足を運ぶことの意味は、体験することにあるから。そのことをいくらTwitterやFacebookといったSNSで発信しても、体験者になることはできない。“気づきに気づく”という本展覧会の意義を感じてほしいんです」

遠回りをすることで見えてくるデザインの本質

本展覧会では、“気づきに気づく”をテーマに、実際に三木先生が提案した教育メソッドに倣って学生たちが実践したデザインのさまざまなアウトプットを作品という形で展示。さらに会期中には、ゲストを招いてのギャラリートークも開催。そのなかで、自らのデザインの考え方を来場者に向けて発信した。

「じつは僕たちは、りんごについて知覚はしているけれど、認知はしていない。たとえば、りんごを描いてと言われたら、丸を描いて、そのなかを赤く塗る人が大半だと思います。子どもの頃から知っているはずなのに、じつはほとんどのことを知らないのです」

そこに着眼した三木先生は、りんごをさまざまな角度から観察することからスタートした。

「僕の授業では、理解することからはじめます。構造的に分解してみる、色の種類を調べてみる、皮の長さを測ってみる。そうした工程を経た後に、あらためて編集していくわけです。たとえば、点だけでりんごを描いてみたり、パラパラマンガにしてみたり。もしくはりんごから連想する言葉を100個出す課題もあります。これが簡単なようで難しい。30個くらいはなんとか出るんだけど、50個になると僕でもなかなか出てこない(笑)。最初から100個言える人はおそらくいないのではないでしょうか」

こうしたさまざまなプログラムを経験しながら、学生たちはデザインの考え方、つくり方、学び方を身につけていく。だが、三木先生はなぜこのような不自由な手法で、しかも遠回りをしながら学ぶ道を選んだのだろうか。

「僕の事務所では、あるひとつのルールがあります。それが“本棚を整理してはならない”ということ。もちろん、きちんと順序よく並べておいたほうが、自分が必要とする情報を手に入れるときには便利です。でも、目当てとしている本にたどり着くまでの過程のなかで思わぬ偶然に出会うことがあります。そして、偶然出会ったワンビジュアル、ワンワードからアイデアが一気にあふれ出ることがある。この偶然の出会いによる幸運のことを“セレンディピティ”と呼ぶそうですが、僕のデザインの多くが計画通りにいくものばかりでなく、このセレンディピティによって生まれたものが多くあります」

さまざまな方向へ広がるりんごの学びの形

三木先生が提案した「APPLE」の授業メソッドは、授業から講演へ、さらには書籍化や展覧会へと発展してきた。そして、それぞれのかたちに合ったスタイルへと進化させている。

「じつはこの会場の至るところに遊び心のある仕かけがなされているのですが、それが何かは教えません。なぜならミュージアムに足を運ぶことの意味は、体験することにあるから。そのことをいくらTwitterやFacebookといったSNSで発信しても、体験者になることはできない。“気づきに気づく”という本展覧会の意義を感じてほしいんです」