人とロボットが共生する未来社会を考える、石黒浩先生の特別講義 人とロボットが共生する未来社会を考える、石黒浩先生の特別講義

2025年5月21日、ロボット工学の第一人者でアートサイエンス学科客員教授の石黒浩先生による特別講義が行われました。2025年大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーを務める石黒先生が、シグネチャーパビリオン「いのちの未来」を主題にレクチャー。アンドロイドサイエンスの最先端研究が凝縮されたパビリオンのコンセプトや展示に関する解説によって、「いのち」や「未来」のあり方についても考える時間となりました。

ロボット研究を通じて、人間の本質や未来の可能性を探究

ロボット・アンドロイド研究のトップランナーとして世界的に知られる石黒浩先生。アートサイエンス学科の1年生を対象にした今回の特別講義は、まず自身の研究の歩みを振り返ることから始まりました。

2000年頃から人と関わるロボットの研究開発に取り組み始め、遠隔操作できるロボットや、自分自身のコピーロボット、自律対話ロボットなどを次々と開発。その目的は、人間とアバターの共生社会を実現することと語ります。

「日本では50年後には人口が約3割減少すると言われ、サービス業に従事する人も少なくなる。AIやロボットの技術でそれをカバーし、人とアバターが一緒に暮らす社会が求められるようになります」と石黒先生。さらに人間型ロボットの研究開発が、人間の理解につながると言及。「人とは何か、人は何を目的に生きているのか。人間らしいロボットを開発し、人間との違いを研究することで、人間そのものを探究できる。これは科学を研究する人にも芸術に取り組む人にも、重要な問いです」と、ロボット研究の根源的な意義を強調しました。

「現代は、文系の研究に理系の研究者が取り組んでいく時代」と石黒先生。感情や意識とは何か、社会関係はどのように作られるかなど、人間の性質を明らかにすることは、様々な分野の技術開発に欠かせないと説明。さらに芸術分野においても、技術革新によって従来とは違うアプローチが可能だといいます。

「これまでは絵を描くにも筆や絵の具などの道具や修練が必要でしたが、今後はそうした道具や技術の部分をコンピュータに任せることも可能。ロボットを使って、自分が描きたいものを表現できる時代になるのです」。文系・理系・芸術系といった境界を超えた新しい学びや表現の可能性について語りました。

大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」の役割とは

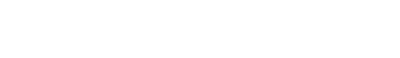

2025年4月から開幕した大阪・関西万博。石黒先生は、その中核事業となるテーマ事業のプロデューサーとして、「いのちを拡げる」をテーマとしたシグネチャーパビリオン「いのちの未来」を担当しました。

プロデューサーのオファーを受けるべきかかなり悩んだという石黒先生。「50年前の大阪万博の頃と違って今は技術開発のスピードが速く、どんな最新テクノロジーの展示もすぐに陳腐化してしまう。一方で、遺伝子操作や地球環境問題など、50年前は“神の領域”だったことを人間自身が考え、決めなくてはならなくなった」という現状をふまえ、「今こそ万博で世界中の人が集まり、一緒に未来について考え、議論するべき。そこでパビリオンを単なる技術展示ではなく、未来の技術で人間をどう進化させ、どんな生活をしていくべきか考える場にしようと思ったのです」と、パビリオンのコンセプトを語りました。

「いのちの未来」は、3つのゾーンで構成され、約30体のアンドロイド・ロボット・CGキャラクター等のアバターを展示。1つ目のゾーンでは、土偶や仏像から現代のアンドロイドまで、日本の歴史と文化を振り返ります。2つ目が50年後の未来社会を描くメインゾーンで、高度な技術を活用した様々なプロダクトに囲まれる未来の暮らしを、おばあちゃんと孫娘のストーリーとともに体験。最後には一つの選択を迫られるシーンが設けられ、来館者も重要な問題を考えさせられる構成となっています。

3つ目は、1000年後の世界をイメージしたゾーン。アンドロイドと人間の境目がなくなり、精神体となって空中を浮遊するようなアンドロイドが表現されています。

プロモーションムービーの上映を挟みながら、パビリオンの展示内容と見どころを解説した石黒先生。最後に「万博を、人間とアバターが共存する社会を考える機会にしたい」とあらためて強調し、講義を締めくくりました。

講義後には質疑応答の時間が設けられ、学生たちが次々と挙手。「人間のままで終わるか、アンドロイドに記憶を引き継ぐか、先生ならどちらを選びますか?」「人間とロボットは、どんなふうに融合していきますか?」「人間が精神体になっても寿命はあるのでしょうか」などの率直な質問に対し、石黒先生は間髪を入れず明快な回答を返していきます。

「アンドロイドに自分をコピーできても、自分の意識がなくなってしまえば意味がないのでは」「人間がアンドロイドを制御できなくなる可能性は」「AIに仕事が奪われるという時代、仕事選びの時に考えておくべきことは」…次々と寄せられる疑問に答える形で、石黒先生独自の未来予測が展開されていきます。学生たちは、ロボットやアンドロイド、AIとの関わり方を考えることで、未来の人間や社会について考察。個々の人生観や死生観、価値観も見つめ直す機会となりました。

今回の講義はとても興味深く、今まであまり知らなかったロボットやアンドロイドについてもっと深く知りたいと探究心が刺激されました。世界的に著名な研究者である石黒先生の講義を間近でじっくりと聴くことができて幸運です。先生の解説から、その論理の明確さとぶれなさを実感。学生との質疑応答でも独自の信念を貫く強い姿勢が伝わり、新しいものを切り拓き業界を席巻するにはこうしたスタンスが大切なんだなと感じました。

特に印象に残ったのが「自分の記憶をロボットにコピーしたら、肉体がなくなっても生きていることになるのか」という論点です。「スワンプマン」や「テセウスの船」のような同一性の問題を考えてみても、僕自身はコピーロボットでは生きているとはいえないと思うので、「ある意味で死後も生き続けることが可能」という石黒先生のお話は新鮮でした。受講後にも友人たちと話し合い、存在論のような深い会話ができて、非常に面白かったです。

アートサイエンス学科は、絵を描くのが好きだけれど画力にはあまり自信がなく、情報系の学びにも関心のある僕にはぴったりでした。最新の設備が整い、パソコンに不安があっても一から丁寧に教えてもらえますし、1学年40数名の和気あいあいとした雰囲気も好きです。まずは3DCGなどのソフトをはじめ、いろんなスキルを修得することが目標。挑戦する気持ちを大切に、これから世の中を超ワクワクさせるものを作っていきたいです。

石黒先生の講義の中で「アンドロイドを作ることで人間を知る」「アンドロイドと人間がともに成長して、将来その境界がなくなっていく」というお話に、衝撃と感銘を受けました。アンドロイドに自分の記憶や仕草をインプットすることで自分自身と向き合い、生身の人間だけではわからないことに気づけるなんて、すごいですよね。アンドロイドと人が融合する未来はどんな世界になるんだろうと、期待する気持ちが高まりました。これまでに出会ったことのない新しい考え方にふれて、自分の将来を思い描く上でもためになったと思います。

万博には当初は行くつもりがなかったのですが、石黒先生の「いのちの未来」パビリオンのお話を聴いて、家族と一緒に訪れようと決めました。特に50年後の家具や電化製品などが展示されるゾーンでは、身をもって未来の生活を体感できそうで楽しみです。

私がアートサイエンス学科を選んだのは、プロジェクションマッピングやインタラクティブアートを作ってみたいと思ったから。今回の特別講義のように、各分野の第一線で活躍している現役の先生方に学べることも決め手の一つです。大阪芸大は様々な学科があり、いろんな考えを持つ人と出会える場所。自分にない価値観を知り、感性を磨いて、自分を成長させる4年間を過ごしたいです。将来は海外で活躍したいという夢もあるので、技術や知識とともに語学力も身につけ、やりたいことに積極的にチャレンジしていこうと思っています。

https://expo2025future-of-life.com/

大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの未来」の詳しい内容はこちら