現代アートチーム・目[mé]による学生の作品合評とワークショップ 現代アートチーム・目[mé]による学生の作品合評とワークショップ

1月22日、美術学科(油画・日本画・版画コース)3年生の学生を対象に、美術学科 客員教授の荒神明香先生、南川憲二先生(現代アートチーム・目[mé])による特別講義が行われました。日本はもちろん、世界でも活躍する目[mé]の特別講義は毎回注目度が高く、今回は学生6名が作品をプレゼンテーションし、制作の背景やそれぞれの想いを語る合評会とワークショップを実施。対話式の授業となり、学生たちは、第一線で活躍するアーティストから貴重なアドバイスを受けました。

国内外で多彩な作品を発表する現代アートチーム・目[mé]

目[mé]は、アーティストの荒神明香先生、ディレクターの南川憲二先生、インストーラーの増井宏文先生を中心とする現代アートチームです。それぞれの技術や適性を生かしたチーム・クリエイションによる制作活動を展開。人々の知覚や日常の風景を揺るがす作品やインスタレーション、プロジェクトを手掛け、多くの人々に驚きや新たな発見をもたらす活動をしています。アートと見る人との対話を重視し、視覚だけでなく、感覚全体に訴える作品が特徴です。「さいたま国際芸術祭2023」ではディレクターを務め、アートを多角的に捉え、深く論じるお二人の授業は制作活動に真剣に取り組む学生たちから熱い支持を集めています。

講義の冒頭で、南川先生は、2024年の主な活動を紹介。フランス・パリの装飾美術館で行われたイリス・ヴァン・ヘルペンの巡回展に出展した作品や、大阪・堂島に誕生した超高層複合タワー「ONE DOJIMA PROJECT」で展示されている新作「Contact」、東京都庭園美術館・西洋庭園で行われた「PERPETUAL MOMENT ―自然の中の時間―」で展示された作品「Elemental Detection」を写真や動画を交えながら紹介。8月にはスペイン・マドリードで開催された文化芸術フェスティバル「Veranos de la Villa」の中で作品を発表したと言います。

マドリードで、「実在する一人の顔」を巨大な立体物として空に浮かべるプロジェクト「まさゆめ」を実現させるにあたり、綿密な準備が必要だったと語る南川先生は、街をリサーチして候補地をマッピングする作業や、さまざまな調整が必要であったことを明かし、「プロジェクトを実現するまで、実施場所など、主催側と折り合いがつかないこともあったが、気象や風速など科学的なデータを用いて主催者に理解してもらい、告知など前触れなく行うというコンセプトについても守り、実施させてもらうことができました。現地のテレビニュースでも取り上げられ、街中で注目されることになり、マドリッド市内のサッカー競技場など4カ所で作品を発表することができました」と話します。世界的に有名な芸術祭の1つである「ヴェネチア・ビエンナーレ」に訪れたレポートも紹介。南川先生はポリティカルな表現が中心になっていた2024年の動向について感じたことなどを話しました。そして、さまざまな作品に触れることの大切さ、対話や合評の重要性が語られ、学生によるプレゼンテーションがスタートしました。

学生が作品に込めた想いを語り、第一線のアーティストと対話

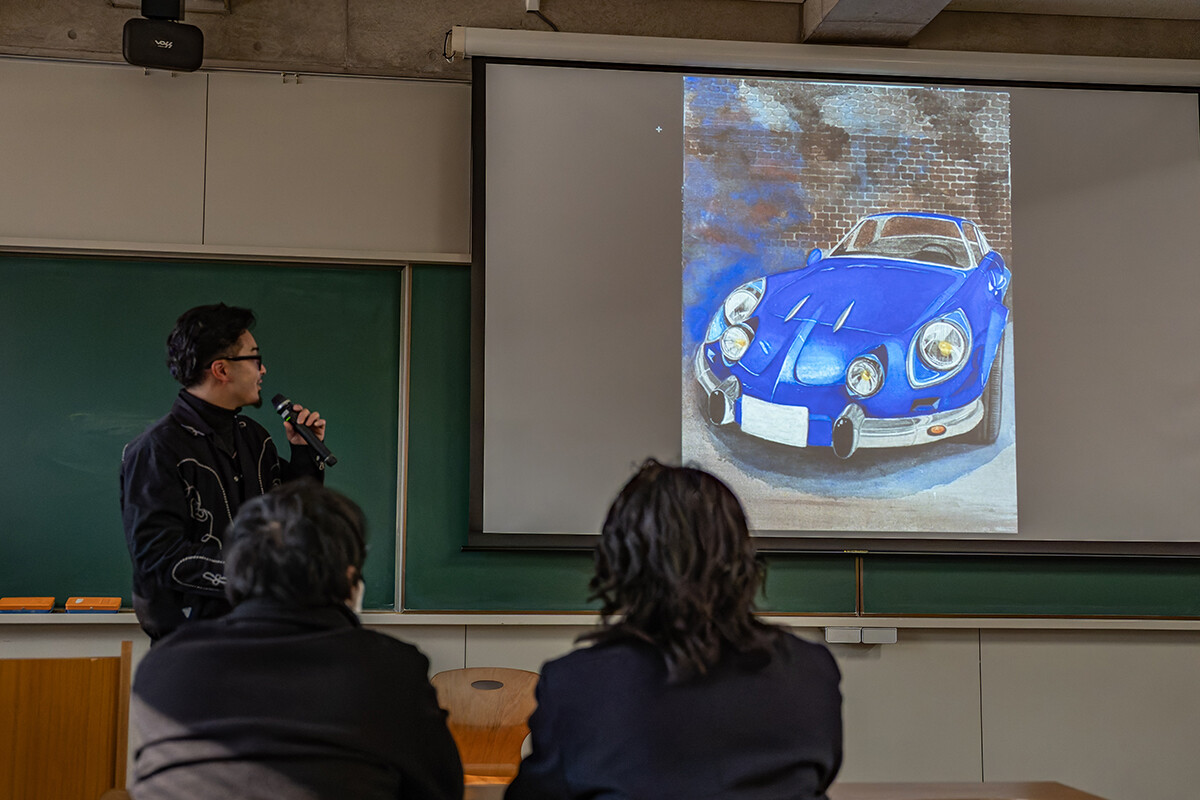

油画・日本画・版画コースからそれぞれ2名、計6名が作品を披露し、制作した心情などを含めプレゼンテーションを行いました。動物をモチーフに、さまざまな技法を使い版画作品を制作し続けている学生や、余白の美しさを探求したいとのめり込んだ日本画で動物を描く学生、人体をモチーフに油画で作品を制作している学生、「人間の欲望」や「ゲームの風景」をテーマにシリーズ作品を制作している学生が、それぞれ作品をスライドで2〜5点紹介。また、明確なコンセプトはないけれど、「自分の好きな車や機械、工場など興味のあるものをモチーフに作品を制作」「今はまだ模索中で、現在の自分が制作する作品を大切にし、自分を理解するため作品を作っている」など、どのような想いで作品を制作し、日々の生活の中で感じることを反映させているかを語る学生の姿も見られました。

南川先生と荒神先生は、学生たちの作品を見て受けた率直な感想を述べ、さまざまな角度で彼らの潜在性に訴えかけるような質問を投げかけ、活発なディスカッションが繰り広げられました。学生の言葉に耳を傾け、制作の技法やスタイル、作者が抱える不安についても1つひとつ丁寧に応えられました。南川先生は「6人とも素晴らしい作品を作っていると思いました。ただ、正直なところ、同様と言える作品を生み出す人は世界中にまだまだたくさんいるとも思いました。『作品』というものを、多くの人が作っているということは、とても面白いことだと思います。その中で伝えたいことを伝えるにはどうしたら良いか。同じようなトライをしている人が大勢いる中で、何かを伝えることを考えた時に、『本当』であるかどうかということを一層、自身に問い直すことがとても大事だと僕は思います。皆さんが築かれていることが確かなものだと思うからこそ、このまま歩みを続けてください」と述べました。

「見出す」ことの重要性とそれを学ぶワークショップ

続いて行われたワークショップは、「見出す」ことに焦点を置いたものです。15分間、教室の外に出て石や葉っぱ、ゴミなど、気になったものや魅力を感じたものを拾ってくるという内容でした。南川先生は、「『見出す』とは難しい学習ですが、同時にとても簡単な行為です。理由は必要なく、ただ本当に良いと思ったものを見つけることが大切です」と説明。「ゴミでも落ちているものでも、本質を見出すことができる。それは嘘ではなく、人は時に、物の中に自分自身の本質を見出すことがある」と語りました。このワークショップは、自分自身を説明するのではなく、外の世界にどう「見出せるか」を学ぶ重要な練習として行われました。講義の最後に、「動物にかじられた跡がある果実の皮」「漫画に出てきそうな小ぶりの斧」「小さな虫がのった葉っぱ」を持ち帰った学生が、それらを披露しながら何を感じたかを発表。学生たちは、自ら実践したり、他者の発表を見ることで、「見出す」ことへの理解を深めました。

南川先生は、現代アートの先駆けとされる作品、マルセル・デュシャンの「泉」を例に挙げ、当時は出展すらできず、受け入れられなかった作品が後に人から『見られる』ことで芸術作品として認識されました。『見る』ことは『作る』ことと同じであり、ワークショップで何かを見出した人は、すでに創造しているとも言えます。世界は目の前にあります。例えば、映画を観ていて、本編とは関係のないような1つのシーンに魅了されることもあります。見ることは単に受動的に行っているものではなく、そこに『自分自身が見出される』ようなことがあります。それは自分だけの体験で、知識や技術とは別の、自分自身のものだと思います。できれば、たくさんのものを見て、そして、『見出す』ことや『見出される』ことを経験してほしいと思います。きっと表現は大きく変わるはずです」と話し、荒神先生は、「生き方を考えたり、制作活動をしたりする中で焦ることもあるかもしれませんが、『本当』とは何かをじっくり突き詰めていってほしい。それが、大切なことだと思います」と続けました。

国内外で幅広く活躍する第一線のアーティストである目[mé]の前でプレゼンテーションを行う機会を得たこと、そして「見出す」ことを実践したワークショップは、学生にとって大きな挑戦であり、貴重な体験となりました。

学生のプレゼンテーションは面白かったです。作品に外部の影響をあまり感じず、それぞれが独自の視点を持っていたように感じました。間違いを恐れずに、言葉にできないようなことを堂々と話されていました。競争が少なくなり、比較によって鍛えられるような機会が減る中で、自分自身を見つめ直して、「本当」について向き合うことは、大事なことだと思います。それは、創作の本質を見つめることにつながるかもしれません。今回は、プレゼンテーションをしなかった学生にとっても、生々しい時間だったのではないかと思います。同級生が勇気を持ってプレゼンテーションと評価の場に立ち、そのやり取りを間近で見たことは、きっと、影響があるのではないでしょうか。私たちはこの合評の時間を大切に考え、いろいろな人が聞いている中で行うことも大事だと感じています。ワークショップでは、説明が終わると同時に多くの学生がすぐに行動を起こした瞬間は、感動しました。もっと説明を要求することもできたと思いますが、多くの学生さんたちは、動くことを優先させました。何か、皆さんの創作姿勢を見ているような瞬間でした。

今回の講義を通して、作家としての道や現代アートとは何かを深く考えさせられました。目[mé]をはじめ、第一線で活躍するアーティストが世界で活動していること、そしてアートが人々の価値観を変える力を持っていることに改めて気づかされました。プレゼンテーションの準備の過程でこれまでの制作を振り返ることができましたが、目[mé]のお二人からのフィードバックは意外なものでした。「現代アートを意識しすぎず、そのままでいることも良い形だ」という言葉をいただき、これまで迷っていた部分が明確になりました。トップバッターだったので緊張しましたが、逆に先例がなかった分、自由に話せました。普段は1つの作品について語ることが多いですが、今回はこれまでの制作活動全体を振り返り、まとめる機会になったのも良かったです。これまでも特別講義の受講や先生方からフィードバックを受ける機会はありましたが、プロのアーティストや他のコースの先生と話す機会は少なく、今回は他コースの学生も参加し、普段は展示でしか見られない作品について直接プレゼンテーションを聞けたのも貴重でした。私は、現時点ではプロの作家になるかはわかりませんが、アート、特に版画とは絶対に一緒に生きていきたいと思っています。仕事か趣味かはまだ決めていませんが、いろいろな世界を見て、自分なりの答えを見つけていきたいです。

以前から目[mé]の活動を知っていたこともあり、直接意見を交わすことができて光栄でした。私は日々、教授や芸術家の兄と対話を重ねながら表現を探求していますが、多くの人の前で作品をプレゼンテーションする経験は少なく緊張もありました。自分の考えを伝えられるか不安もありましたが、伝えたいことをしっかり話すことができました。素直な思いを言葉にし、第一線で活躍するアーティストからのフィードバックを受けることで、自身の制作における可能性をさらに広げたいという思いが強まりました。また、他の学生と目[mé]のお二人のやりとりを聞くことで、新たな視点を得ることもできました。今回のワークショップでは「見出すこと」に最初は戸惑いましたが、取り組む中で、自分が意識的に考えていることとのつながりを見出すことができ、身近な日常生活の中にも、新たな視点を見つけるヒントがあることを実感しました。作品は自分が生み出すものですが、他者の意見を取り入れながら、自分が本当に何を表現したいのかを探求し、自分にとって芸術とは何かを考え、自分にしかできない表現を模索し続けたいです。最終的には海外での活動をめざし、積極的に挑戦していきたいと思っています。

Photo Gallery