大阪芸大Art lab.「第2回 特別工芸セミナー」 大阪芸大Art lab.「第2回 特別工芸セミナー」

美術館や博物館、ギャラリー等での作品鑑賞と本学キャンパスでのワークショップを組み合わせて、芸術を志す高校生などに新たな学びを提供する大阪芸術大学グループの「大阪芸大Art lab.」。2025年10月17・18日に実施された「第2回 特別工芸セミナー」では、大阪髙島屋で開催された「第72回 日本伝統工芸展 大阪展」を見学。翌日は工芸作品の制作にチャレンジしました。

作家の方々のレクチャーで伝統工芸展をより深く鑑賞

今回の特別工芸セミナーは、大阪髙島屋にて2025年10月16日~21日に開催された「第72回 日本伝統工芸展 大阪展」と連動し、2日間のプログラムで行われました。工芸に興味を持つ高校生と、工芸学科の学生・教員らが参加。1日目は作家の先生方の解説を伺いながら、多彩な伝統工芸品を鑑賞しました。

日本伝統工芸展は、陶芸・染織・漆芸・金工・木竹工・人形・諸工芸の7部門からなる公募展で、大阪展では、重要無形文化財保持者や受賞作家、近畿在住の作家の作品を中心に入選作品304点が展示されました。

参加者は少人数のグループに分かれて見学。陶芸作家の樋口邦春さん、染織作家の宮入映さん、金工作家の角谷圭二郎さん、ガラス作家の井住哲司さん、截金作家の藤野聖子さんらが、それぞれの分野の作品について丁寧にレクチャーしてくださり、素材の特性や技法、制作工程など、表面的な鑑賞だけでは知ることのできない部分まで学びました。

作家自身の人となりや創作へのこだわり、作品に込めた思いなどを直接聞くことで、より深い作品への理解につながり、様々な発見を得られる体験に。第一線で活躍する作家と直接対話できる貴重な機会は、ものづくりへの関心や作品制作に対する考え方をさらに広げるきっかけにもなったようです。

日本工芸会近畿支部木竹工部会副部会長の甲斐幸太郎さんは、「今回の伝統工芸展では、今までにない斬新なデザインの作品が評価されるなど、高い技術と新しい風の融合が見られました。工芸は、精神性や美意識も重んじる世界。最初はうまくいかなくても、あきらめずに何度も挑戦し続けることが大切だと思います」と語り、これからの工芸を担う若者たちに期待と応援の言葉を寄せてくださいました。

工芸の魅力や制作の楽しさを体験するワークショップ

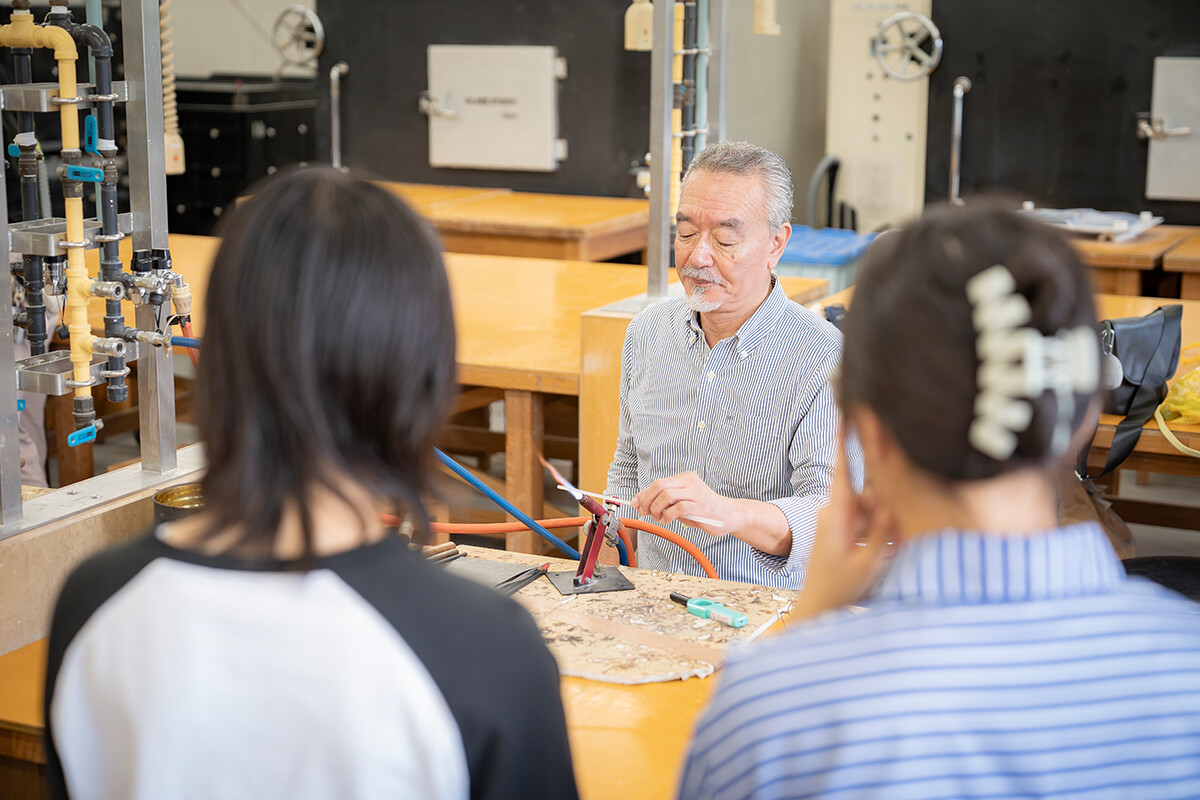

2日目は、大阪芸大のキャンパスで、金属工芸、陶芸、ガラス工芸、テキスタイル・染織の4コースの実習室を舞台に、ワークショップを行いました。各分野の現役作家でもある教員陣のもとでじっくりと作品制作に取り組み、制作から講評までを一貫して実施。オープンキャンパスや体験授業など短時間の試みとは違い、各コースの充実した設備の中で、しっかりと時間を使いながら大学の授業に近いスタイルを実現しました。

金属工芸コースでは、金属工芸家として活躍する工芸学科教授の長谷川政弘先生が指導。異なる種類の金属を切り抜いて組み合わせる「切りばめ象嵌(ぞうがん)」の技法を用いて、オリジナルブローチを制作しました。

まずはデザインを考え、真鍮と銅の板をそれぞれ糸鋸で切り取ってから、ヤスリで丁寧にパーツを整えます。金槌ではめ込み、銀ロウをバーナーで加熱して結合。表面を磨き、ピンを取り付けて完成となります。多岐にわたる工程には細やかさが求められますが、参加者は集中して一つひとつの作業に取り組み、それぞれのイメージを形にしたブローチを仕上げました。

陶芸コースでは、参加した高校生の発案によって「壺とタコ」をテーマにした作品を制作。陶芸家で専任講師の田中雅文先生が、土練りからろくろの操作まで実際の流れを見せながら、細かい手の動きや指先の使い方、立体感の出し方のコツなど、技術の要点をわかりやすく伝えました。

高校生と大学生が一緒に取り組み、同じテーマ・同じ素材・同じ道具で、一人ひとりの感性をいかした造形にチャレンジ。バリエーション豊かな作品が出来上がり、それぞれの違いや個性を見比べることで、技術だけでなく表現の幅や創造性についても学びを深めていきました。

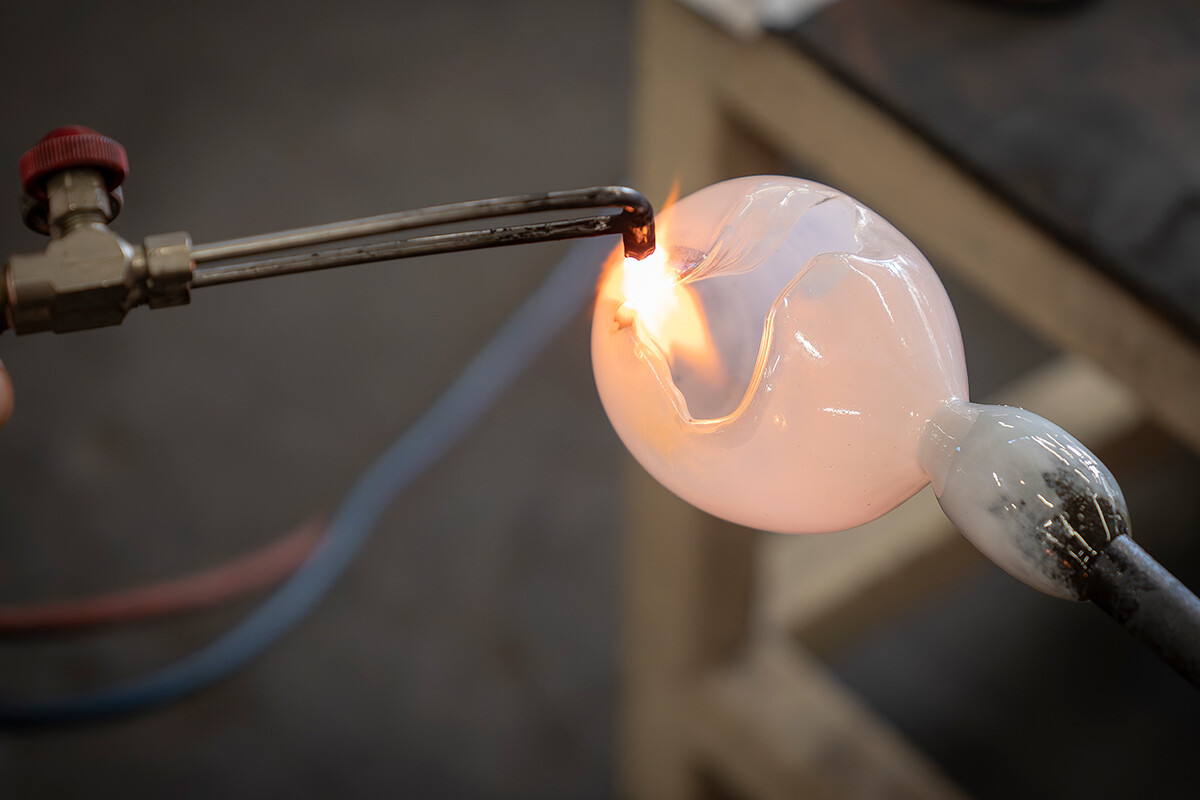

ガラス工芸コースのワークショップは、工芸学科長・教授の山野宏先生のデモンストレーションからスタート。実演とともに多彩なガラス工芸の技法を解説した後、山野先生がアメリカの大学で体験したという「コンテナ(器)制作」に取り組みました。この課題は、ただの器や箱ではなく、自分が中に入れたいものや運びたいものから発想を広げ、コンセプトを深く追求するのがポイントです。

参加者は、自身のコンセプトに即したスケッチを描き、教員らと相談しながら表現方法を考えて技法や制作工程を決定。好きな素材を使って少しずつイメージに近づけながらガラスを成形していく楽しさと、コンセプトを形にする創造的な学びが凝縮された、ユニークなプログラムとなりました。

テキスタイル・染織コースでは、染色家で工芸学科准教授の舘正明先生が指導にあたり、スカーフの藍染作品に取り組みました。この課題の出発点は、「日本伝統工芸展」にも展示されていた人間国宝・森口邦彦氏の着物作品。高度な「まき糊」技法に着想を得て、「まきろう」技法を取り入れた制作に挑戦しました。

まずは自由なデザインを考案し、図柄をカッターで切り抜いて型紙を制作。まきろうと染色をあわせて3回を行っていきます。2回目、3回目と型紙をずらして配置することで、藍色の濃淡のコントラストがくっきりと表れ、デザインがより美しく映える作品に仕上がりました。

プログラムの締めくくりとして、各コースで制作した作品を一堂に並べての講評会が行われました。参加者がそれぞれに、制作を通して感じたことや作品に込めた思いを言葉にして発表。先生からの丁寧なコメントを受け、自分の発想を作品化した喜びを実感したり、次の制作への意欲を高めたりしていました。

高校生からは、「ふだん目にすることのない作品を鑑賞できて良い経験になった」「作家の方々の話がとても興味深かった」「初めての金工体験が新鮮で面白かった」「大学生の先輩と一緒に作業できて楽しかった」「少人数なのでわかりやすかった」など、さまざまな感想が寄せられました。大学生にとっても実り多い体験となり、互いに刺激を受け合う充実した2日間となりました。

今回取り組んだ「象嵌」の面白さは、金属の特性を体感できる点にあると思います。硬い金属が熱によって柔らかくなり、様々な加工が可能になりますが、工程が多く、繊細さと計画性も必要な技法です。僕は日本刀のつばをモチーフにデザインしました。もともと大阪芸大に入学したのは、刀鍛冶になりたいという夢があったから。通信教育部の卒業生に刀匠の髙見國一さんという方がいらっしゃり、以前、金属工芸コースの研修旅行で工房に伺ったこともあります。その時は初めてお会いした本物の刀匠のオーラに圧倒され、聞きたいこともほとんど聞けずじまいでした。だからこそ、作家の方と直接お話できる機会は本当に貴重で、また伝統工芸展のような場があればぜひ参加したいと思っています。

今は刀鍛冶だけでなく金属工芸の幅広い技術や知見を積極的に吸収し、じっくりと理解を深めている最中です。金属工芸コースは鋳物場や溶接機などの設備も充実しており、今は自主制作で熱間鋳造による刃物づくりにも取り組んでいます。新しい知識にふれる毎日は、とても刺激的で楽しいですね。今回のワークショップのように実際に金属を手に取って加工してみることで、イメージとは違う性質や面白さに気づくことができます。高校生の皆さんにも、こうした体験を通じて金工の世界に興味を持ってもらえたら嬉しいです。

全国から選び抜かれた作品が集まる日本伝統工芸展は、とても勉強になりました。作家さんから直接、技法や制作の背景をうかがって、思いもよらない表現の工夫や自分にはない視点に感動し、「こんな裏話まで聞いていいのかな」と驚くことも。どの作品にも、一つの道を究めた作家さんの素晴らしさが表れていると感じました。どちらかというと独自性・現代性を重視する大阪芸大の雰囲気とはまた違う伝統工芸の世界にふれて、次の制作につながる学びが得られたと思います。

ワークショップでは、「タコと壺を組み合わせた作品を作りたい」という高校生の着想をもとに、皆で一緒に考えながら制作。今までにあまりやったことのない楽しい経験で、別の人の考え方や自分では思いつかないアイデアに触発され、創作意欲が高まりました。

僕は大阪芸大のオープンキャンパスで初めて工芸にふれ、面白さに惹かれて入学しました。1年次に4つのコースを体験した上で、2年次から陶芸を専攻。陶芸は思い描いたものを最も自由に形にすることができ、造形に必要な制約もふまえながら工夫を重ねるプロセスが、自分の性格にも合っていると感じています。工芸コースの先生方は、制作面だけでなく将来の進路についても親身に相談に乗ってくださる心強い存在。施設や人の面でも、とても恵まれた環境で学べています。

今回はワークショップに参加してくれた高校生のサポートを担当し、その自由で柔軟なアイデアから大いに刺激を受けました。技法を学び知識が増えると、どうしても可能な範囲で考えてしまいがちですが、彼らの「知らないからこそできる発想」をどう実現するか考えることが、逆に自分自身の糧にもなりました。人に教えること自体も楽しく、自分の技術を磨くことにもつながるので、オープンキャンパスや体験入学のサポートにも積極的に参加しています。

高校ではプロダクトデザインを学びましたが、誰かのためではなく、自分が心から作りたいものを形にしたいと工芸学科へ進みました。中でも、うねる熱いガラスを手で成形する吹きガラスの魅力に惹かれて、以来、制作の中心としています。卒業制作はキルンワークも取り入れますが、今後も吹きガラスに力を入れて自分の思い描く形を追求していくつもりです。

工芸は、自由に表現したい人に最適の場所。大阪芸大で学ぶ中で多様な人から刺激を受け、「人に教えてもらう」力や、プレゼンテーション力も身につきました。授業を通して得た気づきを制作のヒントにして、いつか自分の工房を持ち、作品を販売していくことを夢見ています。

藍染の青はジャパンブルーとも言われ、日本の美意識が息づく美しい色で、個人的にも大好きです。気軽に体験できますがとても奥が深く、型染めや「まきろう」技法を取り入れて藍染にふれる今回のワークショップは、高校生にも楽しんでもらえたのではないでしょうか。染織を学んでいて一番面白いのは、糸や布が、自分の頭の中にある作りたい色にだんだんと染まっていくところ。たとえ失敗してもやり直せばまた新しい色が生まれる、その過程も楽しいです。

伝統工芸展のような展示も好きで、よく足を運びます。昔ながらの細かい手仕事と今のデジタル技術を融合させたらもっと新しい表現ができるのではと、イメージがふくらんだりもしますね。今はまだ基礎を学ぶインプットの時期ですが、来年からはもっと自由に自分の作品制作に打ち込みたい。大好きな藍染をメインに取り組みたいと考えています。

将来的には、作家になりたい気持ちももちろんありますが、並行して教育に携わることにも興味があります。そのために美術(中学・高校)と工芸(高校)の教員免許、そして学芸員の資格も取得中。そうした知識や視点を持つことで、子どもたちを含め幅広い人々に日本の工芸の楽しさや価値をもっと身近に感じてもらい、その魅力を広く伝えていけたらと思っています。

Photo Gallery