小説家・森見登美彦さんによる特別講義を開催 小説家・森見登美彦さんによる特別講義を開催

文芸科のカリキュラムには文学界の人気作家を講師に招き直接お話を聞くことができる「文芸特講」が設けられています。

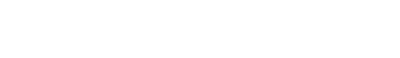

2025年10月1日、文芸科の2年生を対象とした「文芸特講」が開催されました。今回は小説家・森見登美彦さんをお迎えし「スランプからの脱却」をテーマに、玄月教授とともに創作活動について語っていただきました。

森見登美彦さんは2003年、京都大学在学中に執筆した「太陽の塔」でデビュー。「四畳半神話大系」、「夜は短し歩けよ乙女」など京都が舞台の青春小説や「ペンギン・ハイウェイ」、「有頂天家族」など映画やアニメに映像化された作品などで広く親しまれています。

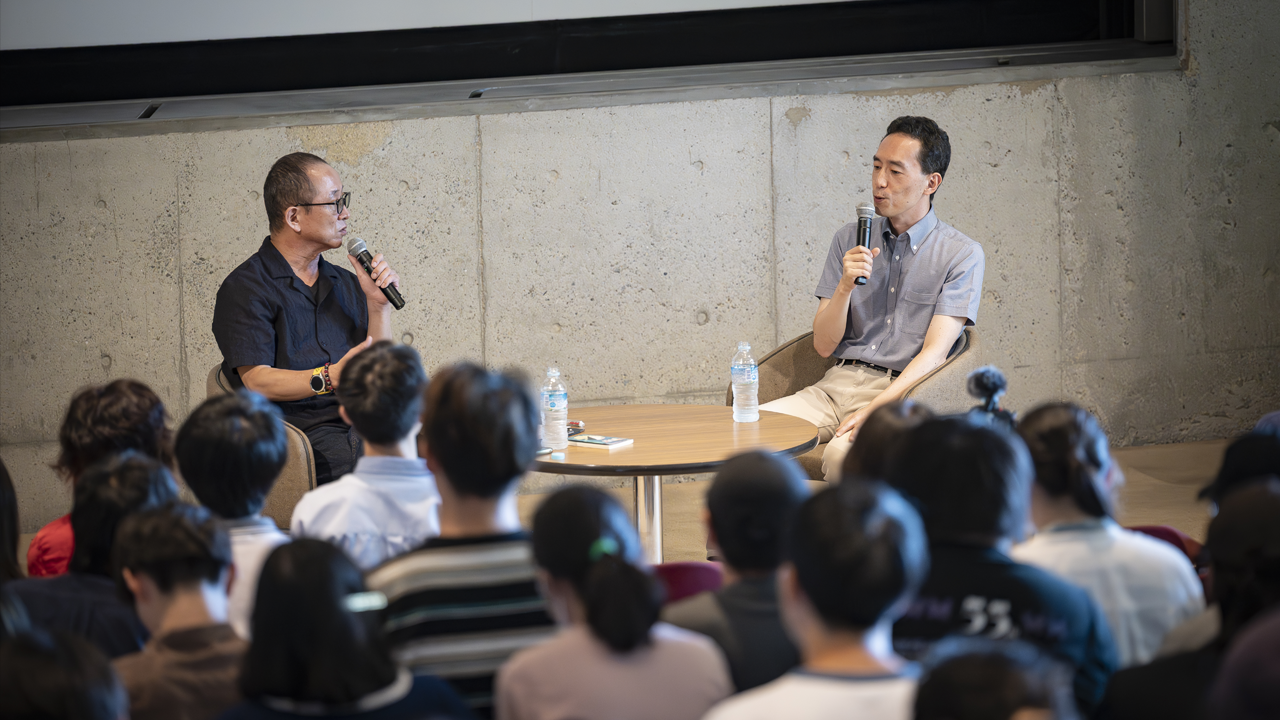

2024年には「シャーロック・ホームズの凱旋」を出版。あの名探偵シャーロック・ホームズがビクトリア朝ならぬビクトリア朝京都に登場する長編小説です。

今回の特別講義はファンタジー、SF、ミステリーなど幻想的でユーモラスな森見作品はどんなところから生まれるのか学生たちが作者の創作姿勢に触れる貴重な機会になりました。

講義テーマは「スランプからの脱却」?!

数々の人気作を世に送りだしながら、森見さんは現在スランプ中だといいます。今回の講演依頼にも「スランプ気味の迷走が常態化しているので学生さんたちのためになることは言えないのでは」と懸念を持たれたそうですが、玄月教授が「それを語ってもらうのが面白いのではないかと」と提案をし、ご登壇くださいました。

「ペンギン・ハイウェイ」を出版した2011年以降、多忙を極めたことなど様々な原因からスランプに陥り、いったん全連載をストップして地元の奈良に帰ることになった森見さん。そこから現在まで手探りで執筆活動を続け「常にスランプだと思いながら書いている」という認識なのだそう。

とはいえ「聖なる怠け者の冒険」、「夜行」、「熱帯」など受賞歴や、候補に推された作品など話題作を世に出しており、昨年には長編小説「シャーロック・ホームズの凱旋」を発表しています。

この「シャーロック・ホームズの凱旋」にはスランプに陥った名探偵ホームズが登場するのですが、スランプ中の森見さんと状況が重なって見えます。自身のスランプを逆手にとって小説の種にするというアイデアがなんともユニークです。

「スランプのことをそのまま書いて、作中のホームズさんは助かりましたが、そこは願望であって、僕は特に変わらないです。ただ、この作品を書いているときに、『なぜ自分が書けないのか』がぼんやりとわかったので小説があの形にまとまった。原因はある程度分かったうえで、『じゃあどうしたらいいのか?』というところではあります」

「シャーロック・ホームズの凱旋」から短編の執筆を経て、現在は「有頂天家族」の完結編にあたる第3部に着手。その筆が止まっているタイミングで今回の依頼が来たそう。

「『有頂天家族』は当初、気楽な感じで書き始めました。だんだん形ができあがり、アニメ化も加わって、いろいろなものが固まってきた。それを全部踏まえたうえで完結編となるとどうやって終わらせようかと。(架空の)天狗とタヌキの話なので好きに書けばいいのですが、前のように気楽には書けなくなっています」

と、若いころの自由な創作と、現在の周囲から感じる責任や期待の間で葛藤があり、創作に難しさが増していることを語られました。

最小限の描写で最大限の臨場感を狙う

本学卒業生のイラストレーター中村祐介さんは、いくつかの森見作品のメインビジュアルや、アニメキャラクターの原案を手掛けています。森見さんの小説と聞いて中村さんのイラストをイメージする人も多いのではないでしょうか。

「『夜は短し歩けよ乙女』で初めて中村さんにイラストをつけていただいて、それまでとその後とで僕の小説のイメージがびっくりするくらい変わってしまいました。最初はおしゃれな雰囲気に抵抗がありましたね。『太陽の塔』や『四畳半神話大系』は、かなり泥臭い話を書いているつもりだったので」

編集者からの提案で実現した意外なタッグが、プラスの方向に広がった経験から、森見さんは出版社や映像などの制作側に対して要望を言わないといいます。

「けれども時には、キャラクターのファッションや雰囲気がイメージと違うことがあるのでは?」と玄月教授が尋ねると

「服装や髪型などが書いてある描写と多少違っても、気にしないです。中村さんのイラストイメージが強いようですが、そもそも僕は登場人物の容姿や服装は詳しく書き込んでいないです」

京都の風景や、黒髪の乙女の様子など、ビジュアルイメージが次から次へと浮かんでくる印象があるのに、状況描写が少ないというのは意外に思えます。

「最小限の描写で、その場にいる臨場感が最大になってほしいと思って書いています。僕の小説は主人公が一人称で語る形式が多いのですが、例えば大学生の主人公にとって、お相手の彼女が目の前にいるときに、どんな格好をしているかという描写のほうに行ってしまうと、主人公が観察者になってしまいます。それではそのシーンの臨場感を切り抜く熱量が下がってしまう。重要なのは彼女がそこにいて嬉しいということだから、必要最低限の具体的なことを書いて、あとは主人公がひたすら自分の内面を語っているという書き方をすることが多いし、そのほうが(登場人物が)その場にいる感じがよく出るような気がします」

鴨川デルタや先斗町の路上、哲学の道など森見作品に頻出する実在のスポットもしかり。

「ここぞという情景のポイントは描写するけれども、そこは感覚的なものなので理論的に伝えられないですが。その場の空気感が出るように書いています」

読み手がイメージを膨らます余白のある描写が没入感や臨場感を生む効果的な手法になっているようです。

「人物像はキャラクターがどんな行動をとるかをぼんやりと浮かべて、読み終わるころに読み手の中で完成していればいいのではないかと思います。映画やアニメは最初から映像で見せないといけないですが、小説は別に最初から全部を見せなくても、読者の知識や想像で立ち上げるくらいでいい」

作者自身もわからない?!

キャラクターが生まれるプロセス

キャラクターが生まれるプロセス

森見さんの小説は個性的なキャラクターも魅力のひとつ。どうやって、キャラクターやストーリーが作られていくのでしょうか?

玄月教授は、最新文庫本である森見先生訳の「竹取物語」を引用し、エピソードを印象的なキャラクターへ置き換える表現力を称賛。

「森見さんの身近にいるモデルをパロディ化してキャラクターを造っているような印象を受けますが、どうなのでしょうか?」と問いかけました。

しかしデビュー作の「太陽の塔」以外、実在のモデルがいるキャラクターはないそうです。

「本当にリアルに僕の周りにいた人をアレンジして使っているのは『太陽の塔』だけです。そこで実体験は使い果たしたので『四畳半神話大系』以降はフィクションで、もう膨らし粉を入れてという感じで。でもどうやって作っているのかは自分でもわからない。『黒髪の乙女』という言葉など、何かもとになるものがあって、この人はこんな感じだろうなというのを膨らますのは、自然としていると思いますが」

個性的で存在感あるキャラクターたちには、実際のモデルがいるのではないかと想像してしまいます。玄月教授は「読み手が想像で思うことと、実際の作者とのズレが面白いですね」と興味深そうにうなずかれました。

印象的な言葉の使い方と

取捨選択の妙味

取捨選択の妙味

玄月教授は「黒髪の乙女」というヒロインの呼び名や、「偽電気ブラン」というレトロ感漂う架空の酒銘柄などを作中で効果的に使っていく森見さんのワードセンスが素晴らしいと称賛します。

「大正のレトロな雰囲気を出すのに「電気ブラン」という実在のお酒に「偽」という言葉を加えて使う、そのセンスですよ!作中に何を選んで何を選ばないかという選択が面白いと感じます」

印象的な固有名詞や独創的な設定を効果的に使い、架空のものを実際にあるかのように思わせる技術には、詳しく描きすぎないという森見さん独特の感覚があるそう。

「レトロなものとか何かに詳しくなりすぎてしまうと、読者の人はわからないかもしれません。基本はみんな知らない世界だから、例えば京都を書くときも僕は観光客がわかるレベルでしか書いていません。京都のお祭りなら、観光客や学生がふらっと行って見ることができる範囲とか。儀式や成り立ちを調べて詳しく書くようなタイプではないです。それが読む人にとっては親しみやすいと思うし、僕が想像を膨らませたように読者にも想像を膨らませてほしいので、そのあたりの軽さというものが大事なのかなと思っています。どこまで書くのかという塩梅は自分なりの感覚があるのかもしれません」

京都の大学に行っていたから

京都のことを書いている

京都のことを書いている

「確かに京都は都市として歴史もあり、人気もあり、小説の舞台にするのにとても有利だと思いますが、僕の場合はたまたま大学時代に過ごしていた場所を小説にしただけです。デビュー作で大学生を書いたのも、自分が大学にいたときに小説を書いたから。学生時代は楽しいこともあったけれど当時はこのまま青春が終わるのはあまりにも情けないと思っていたことが小説家を目指す原動力になっていました。大学生活が充実しているなら、なぜわざわざそれを文章で書くのかなと思うし、現実が楽しくないからこそ、復讐のように小説を書いたという面もありました」

「大学時代に読んだドストエフスキーの『地下室の手記』という本があるのですが、主人公がずっとくだらないことを言っていて。『世の中を恨んでいることはよくわかるのだが、何なんだろう』思ったところから『これを日本語にしたらどうだろう。京都の大学生のさみしい青春みたいなもので書いてみよう』と。それが『太陽の塔』です。それまで“こうあるべき”と自分が思う小説からはみ出した、ほとんどヤケクソで書いたものでしたが、評価されてデビューが決まった。僕の場合、追い詰められてヤケクソになるというのが必要らしく、そこまでいかないと殻が破れない傾向があるのではないかなと思っています」

「そこにいる感じ」を大切にする

森見さんの創作手法

森見さんの創作手法

森見さんが小説を執筆するはじめのステップは、浮かびあがってきたアイデアを形にしていくことだそうです。

「書いてみないと進まないです。書いているうちにストーリーに入り込んで、このキャラクターはこんな動きをするなというのが見えてくる。実際に文字にして書かないことには現実感がなく、本当にその人たちがそこにいるという感じがしないんですよ。そこがうまくいかないと、自分自身がその世界から外されてしまって、なんだか嘘くさいと感じて書き続けられなくなってしまう」

読者を惹きつける作品世界は、作家自身がストーリーに没入して書き進める創作手法から生まれています。「そこにいる」という感覚を大切にし、執筆中は外からの刺激で心が動かされるのを避けるため音楽すら聴かないそう。また、そのような臨場感や没入感を求めていくと、おのずと日常の身近な題材を広げて書くことにつながります。

「僕は自分に馴染みあるものを描きたいと思っています。小説のテーマや枠を初めに決めたり、大きく構えて作っていくのは、どうもエネルギーが沸いてこない。自分の身の回りの空間や土地から、自分の妄想が自然に膨らんでいき、『ああ、こんなふうになっていくんだ』というのを、追いかけていきたいですね」

対談の最後に玄月教授は「森見さんは自分をよく知っている方だと思いました。臨場感を生むには無駄な描写をしないとか。塩梅がわかっておられる。そして『余計な事をしない』ということが何か小説の創作にあるのではないかと思いました」と語りました。

森見登美彦先生には、コンスタントに新作を出していて、作品がアニメ化や映画化もされている順風満帆な人気作家というイメージを持っていたので、スランプが続いているということを聞いて、とても意外でした。

お話のなかで森見先生は勢いで書くことを意識し、こだわっているように感じました。今回の特別講義後に、森見先生の著作を何冊か購入して読んだのですが、どの作品も書き出しからエンディングまでずっと同じ勢いで、常に筆が乗っているように思いました。自分は創作であれこれ悩んで、何も書くことができなかったり、作品を退屈にしてしまうことが多いので、憧れます。今回の特別講義のように作家さんのお話を聞くことができるのはすごく貴重でよい機会だと思います。

私は森見登美彦先生の「自分が知っていることでとことん書く」というスタイルにとても好感を持ちました。特にキャラクター作りでリアリティを大切にしているとのことで、それは作品への没入感や臨場感などを増幅する点でとても重要だと思います。自創作においても、自分の知っていることや得意なことを書くようにしたり、キャラクターのリアリティ、存在感を大切にしていこうと思いました。森見先生の作品は読んだことがなかったのですが、この講義をきっかけに初めて森見先生の著作を読み、ご自身についてや、作品作りの背景に興味を持ってから講義を聴きました。そこで作家さんのお人柄や考えに触れ、新しく面白い世界を垣間見ることができました。小説家として活躍されている方のお話は興味深いです。これからもいろんな作家さんのお話を聞けたらよいなと思います。

高校時代から森見登美彦先生の作品が好きなので、お話を聴いてみたいと思い参加しました。一番好きな作品は「太陽の塔」です。大学時代は楽しかったけれど完全に大学生活が充実している人はわざわざ小説を書かないとおっしゃっていたのが印象的でした。確かに創作活動は現実とのギャップを想像で満たせる行為だし、自分も現実が平坦すぎるから物語に没頭してしまうところがあるのかもと、すごく納得しました。

講義は対談形式でその場で回答を引き出しているにも関わらず、自分の精神性をきちんと言語化されていて、小説家はすごいなと思いました。ゆったりと進行していったのでリラックスして聴け、クスっとするようなところもあり、森見先生のお人柄の良さを感じました。

特に好きな森見登美彦先生の作品は「夜は短し歩けよ乙女」です。独特のセリフ回しや言葉のチョイスに衝撃を受けました。それまでは江戸川乱歩や太宰治など昔の作品ばかり読んでいましたが、この作品を読んで固定観念が砕け散り、現代の小説家を好きになるきっかけになりました。今回は講義名が「スランプからの脱却」だったので、スランプの克服方法を語る会なのかと思いきや、先生もスランプ中とのことだったため、奇妙で模索的で愉快な講義だと思いました。共感できる話も多く、森見先生も自分と同じなのかと謎に安心しました。また、創作意欲が沸くタメになる講義でした。文を書く人の話は面白く、まだまだ聞き足りないなと思うほどでした。