声優フェスティバル―声の未来― 声優フェスティバル―声の未来―

2024年11月17日、大阪・NHKホール大阪にて、放送学科声優コースのイベント「声優フェスティバル―声の未来―」が開催され、会場には声優志望の高校生や業界関係者など、多くの人が足を運びました。当日は練習を重ねた学生たちのパフォーマンス、教員たちによる声優業界の現状・展望を語るトークセッションなど、さまざまなプログラムが催され、声優コースの充実した学びが伝わる公演となりました。

磨き上げた演奏とステージングが花開く大舞台

第1部のトップを飾ったのは、中友子先生、田中亮一先生が指導を担当した朗読劇『女賊』。原作は太宰治の短編で、山賊に捕まった公家の娘が悪に染まり、その娘である双子の姉妹もまた山賊として同じ道を歩む様子が痛切に描かれます。旅人を襲っていた姉妹が里で行われている火葬を見たことで世の無情に怯え、母とともに改心する流れが情熱的な演技で表現されていました。

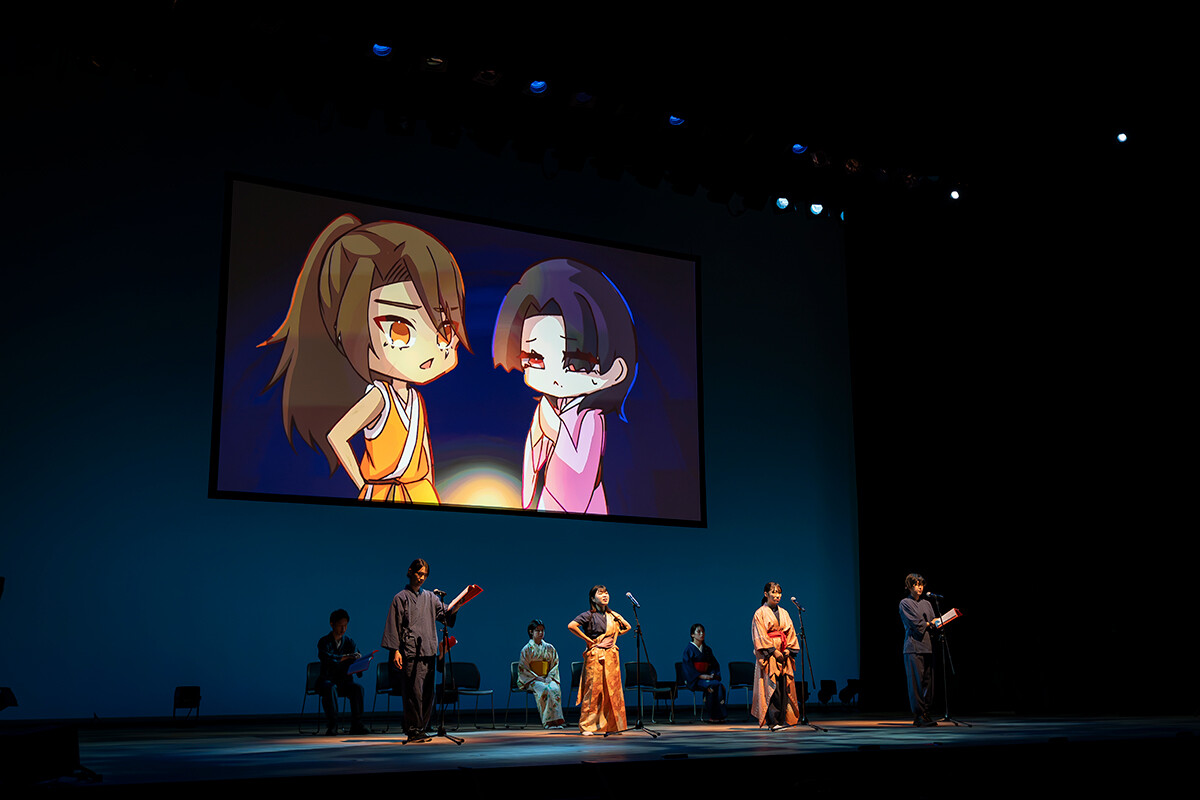

平野正人先生が脚本・指導を担当する宮沢賢治作品の朗読劇。今回は『土神と狐』を取り上げ、イーハトーブの精霊による語りのもと、土神、狐、樺の木の三角関係が繊細に描かれました。猛々しい土神は、ものしりで珍しいものをたくさん持っている狐が樺の木と親しいことに嫉妬し、乱心の末に殺害。狐がただの見栄っ張りで、からっぽな巣穴を見た土神が自分の過ちを悔いる結末は、力強い演技も相まって悲しみをより深くさせていました。

短期大学部の学生による朗読劇『電話をしてるふり』は、お笑い芸人・バイク川崎バイクのショートショートが原作。男性からのナンパを無視するため主人公が電話をしているふりを通していると、なぜか亡き父親に繋がるというファンタジックな物語を熱演しました。主人公を語り・セリフ・心の声の3人で演じ分け、結婚と父との最後の電話という感動的なラストまで観客を釘付けにしました。

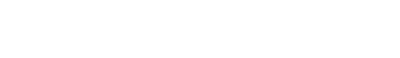

桐本拓哉先生が指導を担当したアテレコ実習では、青春ミステリー小説『雪があたたかいなんていままで知らなかった』を原作としたアニメ映像で実技を実施。幽霊の少女が主人公の協力を得て失った記憶と自分の身元を探す物語は、展開が進むに連れて悲しい事実が明らかに。オーディションを勝ち抜いた12名の学生たちは、情感あふれる演技で登場人物たちの葛藤や心の機微を伝えました。

伊倉一恵先生が指導を担当する『外郎売りパフォーマンス』は毎回、学生たちがアイデアを出して作り上げる名物プログラム。今回は、舞台を現代に設定し、外郎売の家族がインターネットで外郎の魅力を拡散するという斬新なストーリーでインパクトを与えました。歌舞伎十八番の演目である『外郎売り』をロックやポップスの替え歌にし、キレのあるダンスと共に披露するパフォーマンスは、第1部ラストにふさわしい華やかさで客席を圧倒していました。

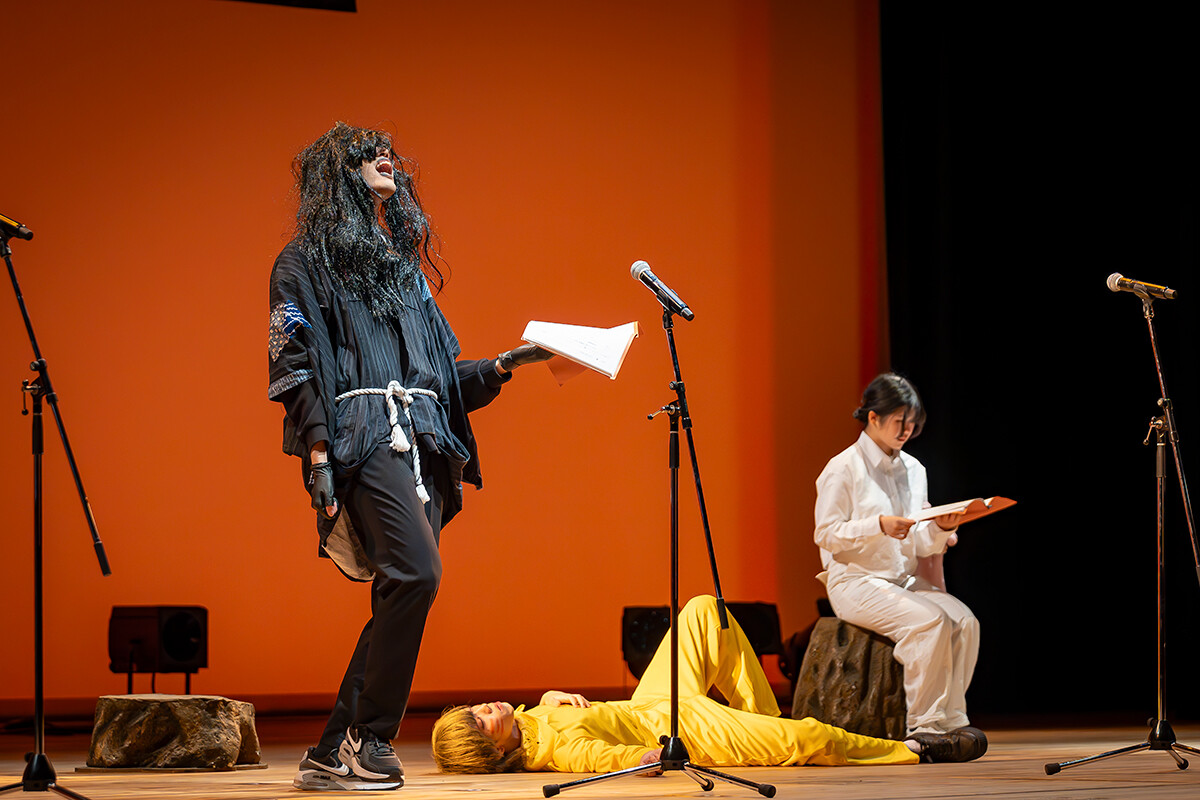

第2部では、まず本学の客員教授である野沢雅子先生がVTRで出演。学生や声優をめざす人達に向けたメッセージが届けられました。演技をするうえでは常に“観察”することを心がけ、キャラクターになりきることが信条であるという野沢先生。『いなかっぺ大将』で主人公・風大左衛門を演じた際には共演者である愛川欽也さんのアドバイスを受けて役作りに打ち込んだのだとか。また、思い入れのあるキャラクターについては、モノクロで放送された『ゲゲゲの鬼太郎』の鬼太郎、『ドラゴンボール』の孫悟空を挙げ、悟空については「いまや自分の分身です」と、思い入れの深さを語っていました。

その後のトークセッションでは、放送学科長である榊原廣先生、真地勇志先生、平野正人先生、伊倉先生、短期大学部から渡辺菜生子先生、放送学科講師で生成AI研究者である山下治城先生、卒業生で声優として活躍中の三野雄大さんが登壇。「声優 vs AI」というテーマで声優業界におけるAIのあり方についての議論がかわされました。

なお、本公演では山下先生がAIを駆使してPR動画を作成し、映像からナレーションまで自動で生成されるという技術の進歩に登壇者からも驚きの声が上がっていました。

有名声優の声がAIで無断生成され、進歩する技術との向き合い方について議論が交わされている現在。登壇者からは、AIに対する考え方について

「即応性や微妙なニュアンスの表現は、まだ難しいかも。声優や作品の権利を守るための法整備が必要」(真地先生)

「生成パターンがすぐに分かってしまうので、現時点では道具としての使用に留まると思う」(平野先生)

「脅威と感じる部分はあるけど、自分の声が多言語化され、いろいろな国で使われるのは楽しみ」(伊倉先生)

「AIが自然な発声を学習していることに対して、私たちができることを考えないといけない」(渡辺先生)

「自分が先輩方の演技に感動して声優をめざしたような、魂の部分まではAIで表現できないと思う(三野さん)」

といった意見が聞かれました。

また、教員たちが所属する青二プロダクションでは、AIを利用したサービスを開発・提供する株式会社CoeFontとパートナーシップを締結し、声優の声を多言語化して国際社会での活用をめざすという事業構想が紹介されました。

志望者が急増する一方、AIの進歩による脅威も懸念される現在の声優業界。放送学科声優コースでは、「優れた声優は優れた俳優でもある」という指針にもとづいた教育を行い、高い技術を持った人材の育成をめざしています。今後も時代の変化による波を乗り越え、本学の卒業生たちが声優として多くの人に感動を届ける未来が期待されます。

「声優フェスティバル」は、次回は2025年11月30日(日) NHK大阪ホールで開催予定です。是非お越しください。

今回の声優フェスティバルでは、朗読劇『土神と狐』の狐役で出演させていただきました。NHK大阪ホールのような大舞台に立つのは初めてで最初は緊張しましたが、本番で照明に照らされ、お客様を目の前にするとスイッチが入って、演じているうちに気持ちがほぐれてきました。舞台上では歩き方や姿勢を意識したり、自分のセリフがない場面でも少し斜に構えたポーズを取るなどしながら狐の役柄に入り込めるように心がけました。狐のセリフは説明口調で情報量が多く、話しているうちに演技が固くなってしまうことが自分にとっての課題だったのですが、平野正人先生からは「説明するところは丁寧に」とアドバイスをいただき、意識することで緩急をつけて話せるようになりました。私はもともと声を使ったお仕事がしたいと思っていたのですが、声優がその方向性にマッチすると思い、声優コースのある大阪芸術大学に進みたいと思うようになりました。声優は声だけでお芝居をすると思っていたのが、実習では身体をめいっぱい使ったトレーニングがたくさんあり、そのイメージが大きく変わりました。卒業後の進路は、もともとの希望であったアフレコを主軸にと考えていたのですが、真地勇志先生の授業でナレーションの魅力や奥深さを知ったことにより、そちらの方面でお仕事ができる事務所に入れたらと思っています。

今回の声優フェスティバルでは朗読劇『女賊』とアテレコ実習に出演させていただき、数十人で同じ目標を掲げて作品を作り上げることの大切さを実感しました。悩んだり苦しんだりする場面も多かったのですが、それがあったからこそ本番後の充実感や感動も大きく、頑張ってきて良かったなと思いました。『女賊』ではナレーションを担当したのですが、内容がシリアスなのであまり重たい語り口だと、ただただ暗いだけのイメージになってしまう。いろいろ考えた末、あえて軽めに、楽しい雰囲気を入れることで作品の世界観を伝えるように心がけました。アテレコ実習は当初の予定より稽古時間が短くなってしまったのですが、桐本拓哉先生からご指導をいただいて自分の思い描いた演技をすることができました。僕は中学生の頃から俳優養成所に入って舞台や映像作品への出演を経験していたのですが、声のお芝居という、より難易度の高い世界に挑戦したいと思い、放送学科声優コースへの進学を決意しました。入学後はさまざまな学びを得たのですが、中でも伊倉一恵先生の「俳優は自分にしかできないドラマを起こすべし」という教えには感銘を受け、今後も大事にしたいと思っています。現在はナレーションを中心に勉強しており、卒業後は先生方が所属されている青二プロダクションに入ってナレーターや俳優として活動できればと思っています。