大阪・関西万博で世界に披露された「世界のおにぎり」プロジェクト 大阪・関西万博で世界に披露された「世界のおにぎり」プロジェクト

デザイン学科には各コースと学年を横断する授業ハイパープロジェクトがあります。そのうちのひとつ「わたしぼくデザイン」では数年をかけて、あるテーマに取り組んできました。それが日本のソウルフードであるおにぎりと世界各国の料理をコラボレーションした新しいおにぎりを大阪・関西万博に来場する人々におにぎりを通して世界の国や食文化を知ってもらおうという「世界のおにぎり」プロジェクト。学生たちが自らアプローチしたニコニコのり株式会社の協力を得て関西各地でのキッチンカーやポップアップストアでの販売へ。さらに炊飯器メーカーの象印マホービン株式会社との共創により、大阪・関西万博のORA外食パビリオン 宴「ONIGIRI WOW !」での世界のおにぎり販売へと結びついていきました。

「共創」プラットフォームでアイデアを発展させる

「わたしぼくデザイン」を特徴づけるのは「共創」という考え方。それはアイデアを発案者ひとりのものとするのではなく、個々人の垣根を取り払ってチーム全体の共有物と捉えることでアイデアに拡がりを持たせます。ひとつのアイデアをベースに、アイデアがアイデアを生み出して発展していく可能性を大事にしています。

大阪・関西万博のコンセプトのひとつが共創。そこに相通ずるものを感じたデザインプロデュースコース教授の清水 柾行先生と客員教授の辻邦浩先生は、デザイン学科のハイパープロジェクト「わたしぼくデザイン」のテーマを「万博とその先の未来のために」と定め、数年がかりで「世界のおにぎり」プロジェクトに取り組んでいきました。

アイデアが新たな発想を得て生まれ変わっていく

「わたしぼくデザイン」が生まれたのは2019年のこと。それぞれの想像力を刺激し、拡大していくことの大切さを伝える体験型展覧会「わたしぼくデザイン」をあべのハルカスのスカイキャンパス(当時)で開催。これが「わたしぼくデザイン」の原点です。

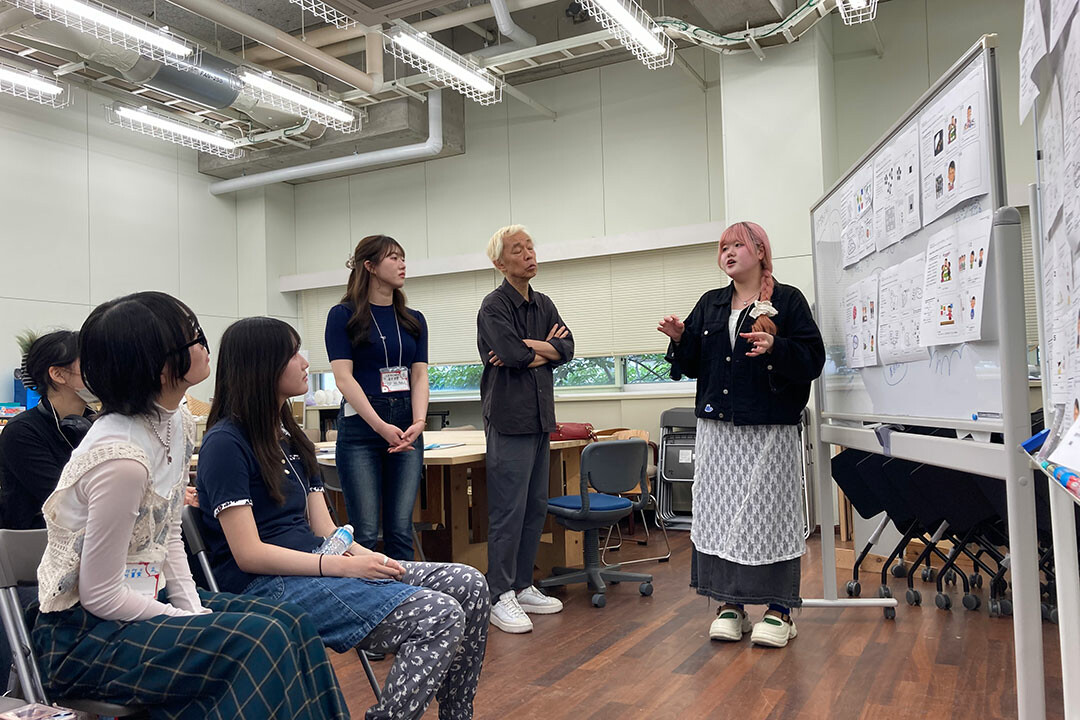

2021年には、デザインプロデュース、グラフィックデザインなどコースの異なる3年生から1年生までの学生が集まって「万博とその先の未来のために」再スタートを切ります。そこでは学生同士が互いに刺激しあい155種ものアイデアを生み出しました。そのなかから生まれたのが「世界のおにぎり」プロジェクト。

「わたしぼくデザイン」ではアイデアの発案者が明確ではありません。というのも最初の発案者が思いもよらないカタチにアレンジされ、再解釈され、アイデアがぐんぐん発展していくからです。「世界のおにぎり」も学生みんなの熱意と創意工夫を取り込みながら、企業も巻き込んでいくことになります。

学生たちの熱意が企業との出会いを生む

学生たちのアイデアをベースに、試作や試食を繰り返して、方向性を定めていきます。そのなかでプロジェクトを進めていく大きな出会いがありました。それはのり専業メーカーのニコニコのり株式会社との協力関係でした。メニュー開発のなかで学生たちが訪れたこともあるおにぎり専門店の「笑屋 NICO-YA」を運営する企業でもあります。

ニコニコのりの社員の方々や管理栄養士さんを大学に招いて学生たちが作ったおにぎりを食べてもらう試作会も実施。食のプロフェッショナルから、数多くのフィードバックがあり、学生たちのモチベーションはより一層あがることになります。

実地販売で商品開発の経験値を積む

ニコニコのりさんの協力を得て、世界のおにぎりを販売し、お客さまに食べてもらうことができるようになりました。その最初の試みは2022年のららぽーとEXPOCITYでのキッチンカーイベントへの参加です。

その後も矢継ぎ早に神戸キッチンカーコレクション、まちごと万博カーニバル、京都日仏学館のル・マルシェ、大阪芸大のオープンキャンパス、大阪産マルシェと一般のお客さまへの販売を繰り返していきました。テレビの情報バラエティ番組にも出演して、世界のおにぎりの存在感をアピール。

そういった活動のさなかに炊飯器メーカーの象印マホービン株式会社からも連携オファーをいただき、大阪芸大×象印マホービンという産学連携で万博への道が見えてきました。

万博で「世界のおにぎり」を世界に向けて披露

象印マホービンさんが、大阪・関西万博のORA外食パビリオン「宴」に出店。そのお店にて、「わたしぼくデザイン」チームが参加して、万博会期中に毎月4種、合計24種の選りすぐりの世界のおにぎりをメニュー提供していくことになりました。これだけ多くのメニューを提供しても学生たちが試作を繰り返したアイデアからすればほんの一部。

3年生の島本若葉さんと辻下綾乃さんは2024年度からメニュー開発に携わってきました。そこで痛感したのは世界のおにぎりに、その国のエッセンスをすべて詰め込むのが難しいこと。「ロモ・サルタードという料理はペルーの伝統料理。香ばしい醤油ソースがおいしいんです」と島本さん。辻下さんが「それは中国からの移民が多かったから。南米のイメージとは違うけれど、醤油味とお米の相性は抜群。おいしさも世界のおにぎりに欠かせない要素」と辻下さんは話を続けます。

例えば、常夏の国にはスパイスがつきもの。「ターメリックが入るといっきにインド風になってしまうんです。世界は混ざり合い続けているから、個々の伝統の味を守りつつ差別化していくためにはアレンジが必須なんです」と辻下さんは顔をほころばせます。世界は交易や移民で交流し、混じりあってきたことが、メニュー開発のなかで実感できたそうです。

万博「カンボジア・ナショナルデー」で“ロックラックおにぎり”を提供

牛肉を魚醤やトマトソースをベースにした甘辛いタレで焼き上げたカンボジアの肉料理ロックラックをアレンジしたレシピが世界のおにぎりにあります。そのロックラックおにぎりが目に止まり、カンボジア・ナショナルデーに招待されました。出席したのは、わたしぼくデザインの島本さんと辻下さん。ソック・チェンダ・サオピア・カンボジア王国副首相と日本の藤井外務副大臣にロックラックおにぎりについて説明。カンボジアパビリオン関係者と政府関係者の皆さんに、準備した30個のおにぎりを手渡すことができました。

その先の未来のための「世界のおにぎり」

世界中から訪れる人々に、様々な国の料理を日本的なおにぎりにして、味わってもらうという、初期の目的を果たした「世界のおにぎり」プロジェクト。でも、これで終わりではないようです。「私たちのテーマは最初から『万博と、その先の未来のために』ですから」と二人は声をそろえます。「世界のおにぎりと食育をリンクさせたワークショップをいま、みんなで議論しているところなんです」と島本さんは言う。

メニュー開発のなかで地理的、歴史的に近い国々をいかに差別化し、個性を際立たせるか苦心した経験から生まれたアイデア。交易や移民で世界の文化は影響を与えあっています。おにぎりという共通の土台に各国の料理を合わせることで、個々の食文化が生まれた背景が見えてくる、その面白さを食育に生かせられたら、と考えているようです。

万博という国際的な巨大イベントに産学連携で挑んだ「わたしぼくデザイン」。共創プラットフォームでアイデアを共有し、意見を取り入れ発展させていく面白さは学生たちのビビッドな発想の原動力となったようです。

私は食べることが大好きなので、食に関わる「世界のおにぎり」は絶対取りたい授業として意識していました。島本さんと同じように2年生から念願の履修。「わたしぼくデザイン」のメンバーはチームワークがすごくいいんです。授業は1回が90分なので、限られた時間を有効活用するために、自宅で食材を煮込んできてくれたり、ムール貝の貝殻をあらかじめ外しておいてくれたり、みんなが自発的に出来ることを役割分担していきました。それは、わたしたちみんなで作り上げたアイデアだから、積極的に関わろうというスタンスが生まれるんだなと思います。ちょっと悔しいなと思うのは、大阪芸大の「わたしぼくデザイン」が「世界のおにぎり」を生み出したことがあまり知られていないこと。それは、その先の未来へ向けた活動でもっとアピールしていきたいですね。