FM802主催「HIGH!HIGH!HIGH! 2025」に学生が影ナレやスタッフで参加 FM802主催「HIGH!HIGH!HIGH! 2025」に学生が影ナレやスタッフで参加

FM802の人気ラジオ番組『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!』から誕生した音楽イベント「HIGH!HIGH!HIGH! 2025」が8月9日、大阪・なんばHatchで開催されました。そして同イベントに、大阪芸術大学芸術計画学科の1年生19人が会場スタッフとして参加し、また放送学科アナウンス音声表現コース2年生の玉井詩乃さんが影ナレーションを担当。ミュージシャンたちによる華やかなステージを、大阪芸大生たちがプロのスタッフのみなさんと一緒に舞台裏から盛り上げました。

音楽ライブ、アート、eSports、コミュニティデザインなど様々なイベントのプロデュースや制作について学ぶことができる芸術計画学科。今回の「HIGH!HIGH!HIGH!」には、9mm Parabellum Bullet [Expand Session]、TenTwenty、BIGMAMA、フレデリック、Baby Canta、マルシィ、レトロリロンという豪華出演者が揃いました。芸術計画学科の学生たちにとっては、音楽イベントの現場がどのように制作・進行されているのかを体感することのできる貴重な1日になりました。

会場入りした芸術計画学科の学生たちはまず、FM802の番組プロデューサーで同学科客員教授の今江元紀先生の指導のもと、設営スタッフのみなさんがステージセットを組む様子などを見学。今江先生は、舞台監督などの紹介や、どのようにすればスムーズに楽器の準備やセットチェンジができるかなどを説明。ミュージシャンのベストパフォーマンスを引き出すために必要なことを学生たちに伝えました。

最初の実務は、来場客に手渡される、約20公演分ある1000枚以上のチラシを組んで、封入する業務。作業中、ついつい自分の判断で「こうしよう」と決めてしまう学生もいましたが、同行した同学科教授の田之頭一知先生が「分からないことがあったら、責任者のスタッフの方に聞きましょう」と声をかけます。学生たちはあらためて、「仕事とはいろんな人とコミュニケーションをとって進めていくもの」と気づいたのではないでしょうか。チラシ組みの後は、会場内に設置されたフォトスポットで来場客の記念撮影を手伝ったり、客席案内をおこなったり、イベントを作り上げる上で大切なスタッフワークを務め上げました。

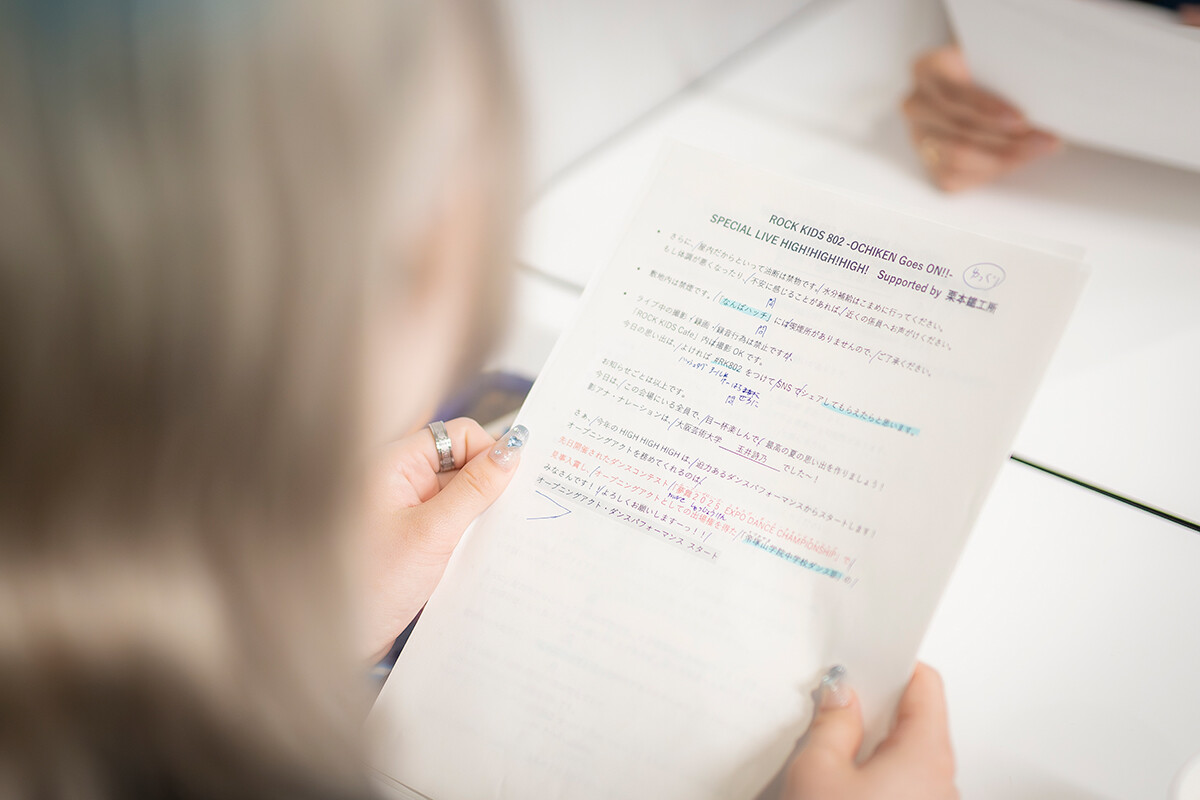

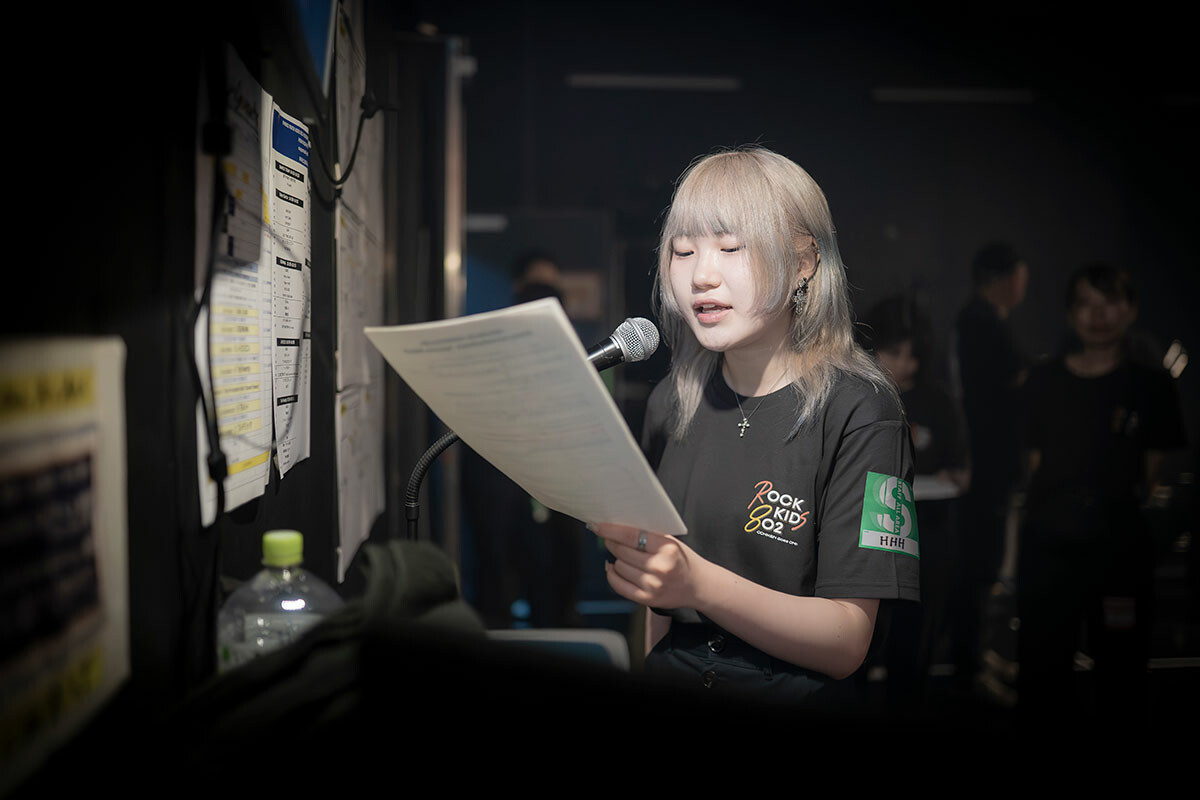

芸術計画学科の学生たちが会場のあちこちで奮闘している中、楽屋フロアの一角で台本とにらめっこしていたのが放送学科の玉井詩乃さんです。玉井さんは、FM802の局内を利用した放送学科学生対象のオーディションで合格し、大役に選ばれました。ちなみに影ナレーションとは、開演前に舞台袖でイベントの紹介や注意事項をアナウンスする仕事です。この日は、開演20分前と開演直前の2回、影ナレをおこないます。開演20分前の1回目の影ナレでは、気持ちのたかぶりを抑えられなかったのか、少し急ぎ気味に喋ってしまいました。

その様子を見ていたのが、FM802のDJで放送学科アナウンスコース(現・アナウンス音声表現コース)卒業生の板東さえかさんです。板東さんは6月25日、放送学科で声やラジオの仕事に興味を持っている学生に向けた特別講義で教壇にも立っていました。同講義は、今回の影ナレの企画のオリエンテーションの役割になり、学生たちが挑戦するきっかけを与えました。

1回目の影ナレを終えた後、板東さんはすぐに玉井さんのもとへ駆け寄り「2回目まで少し時間があるから、一緒に練習しましょう」と、即席レッスンがスタート。板東さんは「文章のアタマ(の言葉)に高低差をつける意識で台本を読むと、抑揚がつきます」「やりすぎじゃないかな、と思うくらいのテンションをイメージして読みましょう」とコツを伝授。

そしていよいよ開演直前の2回目の影ナレ。板東さんの指導を受けた玉井さんのその口調は、1回目に比べて感情豊かで滑らかに。「もし『不安だな』ということがあれば」などのアナウンスも、玉井さんは本当に不安そうな言い回しをするなど、台本の言葉に寄りそった感情表現をおこないました。そんな玉井さんの影ナレを受けて、場内からは大きな拍手が起きました。板東さんから「1回目よりすごく良くなった。しかも拍手までもらえるなんて、すごい」と声をかけられると、玉井さんの表情がほころびました。

音楽イベントは、ミュージシャンのみなさんが主役です。スポットライトも舞台上にだけ注がれます。しかし、華やかなパフォーマンスを支えているのは、たくさんのスタッフのみなさんです。学生たちはこの日、見えないところでたくさんの人たちが働いていて、そしてその一つ一つが重要な役割を担っていることを学んだのではないでしょうか。

「HIGH!HIGH!HIGH! 2025」の開演前の影ナレのオーディションを担当させていただきましたが、素敵な候補生が揃っていた中、玉井詩乃さんを選んだ理由は「とにかく声がいい」という部分でした。影ナレはお客さんからは姿が見えないので、その声の持ち主が誰なのかも分からない場合があります。でもその分、純粋に声を聞いてもらうことができます。玉井さんは気持ちのいい声の持ち主ですし、どんなことを話しているのか聞き取りやすい。影ナレに向いている声だと言えます。その上で玉井さんは、私からのアドバイスもしっかり吸収して、本番に生かしていらっしゃいました。原稿に書かれていた「油断は禁物です」という一文などの言い方もしっかり練習してきたことがうかがえました。ご自身の中でイメージをちゃんと作ってきて、感情移入もできている印象がありました。影ナレは、開演前に良い空気を作って、その後に登場するミュージシャンにバトンを繋ぐ重要な役割を担っていますが、玉井さんはそういった点も含めて完璧にやり遂げられたのではないでしょうか。なにより今回は、玉井さんをはじめ、「HIGH!HIGH!HIGH! 2025」の影ナレのオーディションに参加されたすべての学生の行動力が「素晴らしい」と感じました。ラジオDJをめざしていると話す学生も多かったですが、夢をつかむために必要なのは、失敗してもいいから行動すること。「一度やってみたことがあるか、どうか」という経験は、ちょっとしたことでもアドバンテージになりやすい。今回のオーディションはまさにその一つになったと思います。学生の間はとにかく失敗を恐れずにチャレンジするべき。それができていないと、本当に勝負をするべきところでうまくいかず、後悔することになりますから。どんなことでも、やる。それくらいの気持ちで学生生活を送ってもらいたいです。

「HIGH!HIGH!HIGH! 2025」の会場スタッフに参加したきっかけは、自分は将来なにがしたいのか、検討する材料を得たいと思ったからです。私は高校生のとき、2.5次元アイドル「すとぷり」の公演へ行き、会場の一体感、ステージの様子、そしてなにより自分が観客としてその光景のなかにいることにワクワクしました。「私もいつかこういうものを作ってみたい」と思い、イベント制作に興味を持ちました。その後はイベント制作に携わる機会もあり、プログラム内容を考える楽しさも経験しました。それでも今回、会場スタッフを務めて改めて気づいたのは、舞台裏にはさまざまな役割があること。チラシを組んで封入する作業やお客様の誘導係を担当しましたが、いずれもイベントを作り上げる上ですごく必要な存在であるという認識を持ちました。そしてなにより印象的だったのが、楽しそうにしていらっしゃるお客様の姿。ワークショップを企画する仕事をやってみたいと考えていましたが、「音楽イベントもいいな」と選択肢が広がりました。現在は学校での学びと並行し、地域のイベントやアート系の活動にも参加しています。そういった経験を通し、いつか自分で、いろんな方に楽しんでいただけるイベントを企画したいです。

1回目の影ナレでは場の雰囲気もつかみきれず、原稿を読み間違えたとき「あ、どうしよう」と焦りが出てしまうところもありました。でも2回目に臨む前、板東さえかさんから「読み間違えたとしても、自分の心を落ち着かせて読み直したらいいよ」とアドバイスをいただいたんです。また、落ち着いて読むべき箇所には「ゆっくり」「待つ」などと原稿にも書いておきました。単調に読まないように意識もしました。事前に学内で実習発表会があって朗読をおこなったのですが、そこで感情を込めて文を読むことについて学んだので、その経験が今回の影ナレにも生かすこともできました。もちろん、お客様の中には「実力不足だな」と感じる方もいらっしゃったはず。自分自身もその自覚はあります。ただ、その中でも拍手をいただけたことは大きな自信になりました。私は将来、ラジオDJになりたいと思っています。リスナーの気持ちに寄り添ったり、自分の人柄を出したりしながら音楽を紹介することで、その曲がもっと魅力的に聞こえることがあります。私も「この人がDJを担当しているから、その番組が聞きたい」と言われるDJになることをめざして、大学でいろんなことを学んでいきたいです。

Photo gallery