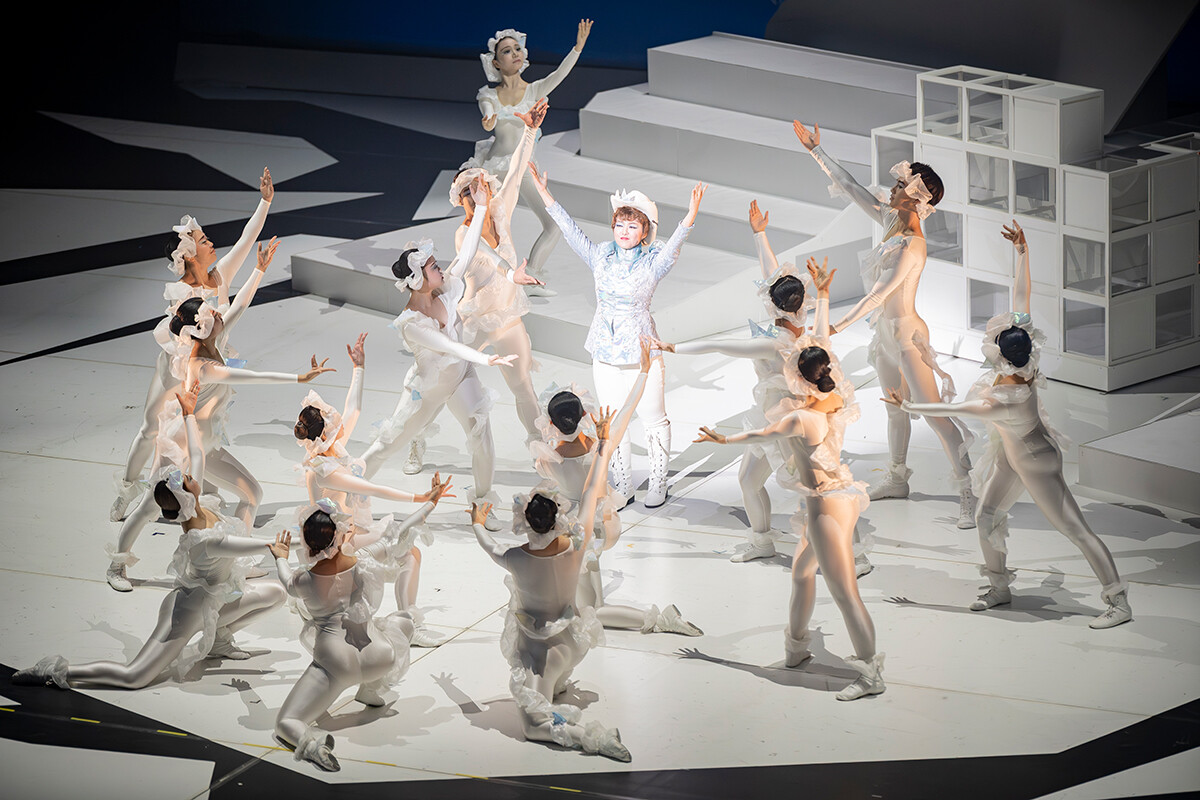

大阪芸術大学公演「氷山ルリの大航海」 大阪芸術大学公演「氷山ルリの大航海」

塚本学院創立80周年を記念した公演「氷山ルリの大航海」が、大阪・梅田のSkyシアターMBSにて、2025年8月17日に上演されました。大阪芸術大学客員教授でもあられる高円宮妃久子殿下原作の絵本を舞台化したこの作品には、学科やジャンルの枠を超えて多くの学生たちが参加。大阪芸術大学ならではの総合芸術として、さらなる進化を遂げました。

多学科のコラボレーションで描かれる本学オリジナルの舞台作品

「氷山ルリの大航海」は、2006年にミュージカル化され、その後オペラ版としても上演を重ねた大阪芸術大学オリジナルの舞台作品です。今回は高円宮妃久子殿下のご臨席のもと、塚本学院創立80周年記念公演として開催され、演出や音楽などあらゆる面をバージョンアップ。演奏学科と舞台芸術学科をはじめ音楽学科、放送学科、アートサイエンス学科など総勢70余名の学生たちのコラボレーションで、壮大なストーリーが描かれました。

会場は2024年にJR大阪駅前にオープンしたSkyシアターMBS。最先端の音響設備やオーケストラピット、脇花道も備えた新しい劇場に、音楽や歌唱、照明や映像演出もいっそう引き立ちます。演出を手がけるのは、昨年度より舞台芸術学科長を務める山本健翔先生。世界的なマエストロで演奏学科教授の大友直人先生がタクトを振り、雄大なテーマ曲で幕が上がりました。

物語は、氷山のルリが北極で生まれる場面から始まります。氷が溶けていく原因を探るため、仲間と一緒に南極へと旅立ったルリ。氷の船で航海を続けるルリたちは、様々な生き物と出会い、友情を知り、環境の大切さを学びながら成長していきます。高らかな独唱や迫力あるコーラス、躍動感あふれるダンスが繰り広げられ、希望、挑戦、試練、喜びが織りなす大自然の世界へと観客を導きました。

今回の舞台では、学生たちが専攻分野にとどまらないパフォーマンスに挑戦しました。声楽を学ぶ学生が歌だけでなく演技やダンスに挑み、ミュージカルやダンスを専攻する学生がマイクなしで歌い、放送学科や音楽学科、アートサイエンス学科の学生が合唱に参加するなど、多彩な芸術を体験。その姿は、作品のテーマである多様性や友情、成長と重なり合って、大きな感動を生み出しました。

舞台の完成度を支えたのは、各分野の第一線で活躍するプロの教員陣です。演劇や音楽など各ジャンルの実績豊かなスペシャリストが、学生たちの指導にあたりました。舞台を彩るプロジェクションマッピングは、NAKED.INC(ネイキッド)のメンバーでアートサイエンス学科客員准教授の川坂翔先生と卒業生の渡邊拓真さんが監修し、同学科の学生たちが制作を担当。各シーンの雰囲気を高めるドラマティックな作品を作りあげました。

また今回は、ミュージカル「レ・ミゼラブル」など多くの作品で活躍する舞台芸術学科卒業生の谷口ゆうなさんが、ゲストとして出演。2006年の「氷山ルリの大航海」初演時と同じオサガメ役として舞台に迫力を添えるとともに、後輩たちに貴重な経験をもたらしました。

フィナーレでは、若者たちへの「見果てぬ夢のままを行け」というメッセージが込められたテーマ曲「旅だつ若者へ」が歌い上げられ、会場は大きな拍手に包まれました。この舞台は、学生たちの成長の証であると同時に、芸術が持つ無限の可能性を示すものとなりました。

私は2006年の初演時から「氷山ルリの大航海」の衣裳デザインを担当しています。この物語の核となるのは、氷山のルリ、北極グマのホワイト、北極ギツネのオーシャンの関係性。彼らの間に流れる壮大な時間の経過をどう衣裳で表現するかに頭を悩ませ、ルリは中世ゴシック様式、ホワイトはロココ調、オーシャンはナポレオン帝政時代のスタイルと、少しずつ時代をずらしたデザインを取り入れました。この3人の時代設定を軸にすることで、周りのキャラクターのデザインも、違和感なく世界観に溶け込ませられたと思います。難しかったのは氷の精の衣裳で、服を着せるとその服の印象が強くなりすぎてしまうため、演者の身体のラインや動きが際立つ全身タイツをベースに装飾を施すという手法を採用。また今回はイルカの衣裳を新たにアレンジして、「海の走り屋」を思わせるエネルギッシュでスピーディなイメージをさらに強調しました。

学生たちには、よく衣裳の根源について話をします。服飾の歴史を学ぶだけでなく、その根底にある「人はなぜ服を着るのか」、その背景を理解して初めて「なぜその役がその服を着るのか」という深いレベルでのデザインが可能になります。舞台衣裳は演者にとって、役柄の魅力を何倍にも輝かせてくれる一種の魔法。衣裳合わせの時間は、ただサイズを合わせるだけでなく、演者とコミュニケーションを取り、彼らが心から喜んで着られる一着を創りあげるための大切な時間だと考えています。

大阪芸大には、若い皆さんが創作に打ち込める素晴らしい環境が整っています。自分が何に心を動かされ、どんな角度から物事を見ているか、そのみずみずしい感性を当たり前と思わず、深く見つめてほしいですね。それが自分だけのオリジナルな表現につながっていくはずです。

演奏学科で声楽を学んできて、オペラには何度か出演してきましたが、今回のように最初から最後まで舞台に立ち、さらに歌よりもセリフが多い役は初めてでした。自分にやれるだろうかと不安な状態が続き、先生からカツを入れられて落ち込むことも。そんな中で大きな力になったのが、共演する仲間たちの支えです。さりげなくアシストしてくれたり、稽古時間外も私の気が済むまで練習に付き合ってくれたりと、周りのみんなのおかげで、本番1週間前にようやくルリとして自信を持つことができ、心から舞台を楽しめるようになりました。

本番ではお客様からあたたかい拍手をいただき、舞台は本当に夢と希望に満ちた場所だと実感しました。作品中の「世界と一つになる」というセリフの通り、この舞台は誰一人欠けても成立しません。全員が全力で取り組んだからこそ、想像を超える感動をお届けできたのだと思いますし、自分が今後舞台に取り組む上でも原点となる作品になりました。

今回の舞台で、学科を超えた交流からたくさんの学びを得ることができました。歌だけでなく、演技もダンスも学ぶことで、さらに表現が広がると感じています。歌、音楽、そして言葉の力は、どんな人にも平等に届く。その素晴らしさをあらためてかみしめました。この作品で得た経験を胸に、これからも声楽家という夢に向けて挑戦し続けていきたいです。

舞台芸術学科長の山本健翔先生からお声がけいただき、オーディションを経てオーシャン役を射止めました。学生生活で最も大きな役をいただき、気持ちが高ぶりましたね。オーケストラの生演奏で歌うのも初めてで、これまでの経験とはまったく異なる新鮮な気持ちに。ミュージカル専攻の自分たちと声楽専攻のメンバーとは「当たり前」と考えることが違うのにも驚き、たくさんの刺激を受けて、新たな視点で物事を見ることができるようになりました。

オーシャンの役柄は最初つかみどころがなく苦労したものの、先生のアドバイスで少しずつ理解が深まりました。歌も芝居も大好きですが、今回特に悩んだのは芝居の難しさ。一方で歌に助けられた瞬間も多々あり、両方あるからこその舞台作品の面白さを実感しました。また共演させていただいたプロの方々からも多くを学びました。声楽家の三原剛先生の歌はまさに圧巻。ミュージカル俳優の谷口ゆうなさんは、一瞬で役に入る集中力とオーラが素晴らしかったです。

僕が大阪芸大に入学したのは、コロナ禍で将来を見つめ直す時間ができ、自分が本当にやりたいことに気づいたのがきっかけ。1年生の時に4年生の卒業公演に参加させていただき、本格的に舞台の世界で頑張ろうと決心しました。各分野の先生方が一人ひとりをじっくり見てくださる環境でさらに力をつけ、将来はミュージカルにとどまらず舞台で幅広く活躍したいと思っています。

私は宝塚歌劇団での活動を経て、また違う角度から音楽と向き合おうと、演奏学科に入学しました。舞台経験は豊富でも、学外公演でソリストを務めるのは初めてで、緊張と感動が入り混じる貴重な体験になりました。SkyシアターMBSは、昨年できたばかりの新しい劇場。以前、劇場も人と同じように成長し、床や壁が音を学んで響きを育てると教わったことがあります。その話を思い出し、私たち自身の成長と重なるような感覚になりました。

私が演じた渡り鳥のキキは、命がけの旅をするルリたちの心の支えとなる存在です。北極と南極の間を移動するキョクアジサシは、どの生物より多くの日光を浴びると知り、私も太陽のように「永遠の希望」となれる存在でありたいと、自分の役割がより明確になりました。稽古中は、仲間から舞台経験について質問を受けることも多く、彼らが私の伝えたことを何倍にもして返してくれる姿に、逆に刺激を受ける日々。互いに切磋琢磨して高めあえる関係性がとても嬉しかったです。

今回、80周年記念という特別な舞台で、高円宮妃久子殿下に見守っていただきながらこの作品を演じられたことにも心から感謝しています。妃殿下は作品に合わせたお召し物でご来場くださって、上演後にお褒めの言葉もいただき、あらためて喜びをかみしめました。ルリから学んだ「あきらめない心」を大切に、また新たな気持ちでこれからの人生を歩み続けたいと思います。

「船大工の棟梁は、パワフルに周りを引っ張る筋肉マン。君にぴったりだ」と先生に言っていただき、気合いが入りました。稽古で驚いたのは他のメンバーの本気度です。声質はもちろん、先生の指示への対応の速さにも刺激を受け、「もっと頑張らなければ」と奮い立ちました。器械体操を8年間やってきた僕は、その経験をいかして様々な動きを提案。却下されたものも多かったけれど、新体操ができる後輩たちの動きの提案を採用していただけました。体操の基礎を教えたり、歌について教えてもらったりと、多学科連携ならではの交流もとても楽しかったです。

舞台に立つ上で意識したのは、見る人の心をあたたかくするルリたちの優しい世界と、そこに込められた大切なメッセージを、演者として全力で届けるということです。オーケストラの生演奏に包まれ、仲間が踊ってくれている中でピンスポットを浴びて歌う経験は、最高の宝物。自分の声で会場を満たした瞬間は忘れられません。ルリたちが旅をするための船を作る責任を思えば、この大きな舞台に負けていられない。そう思って堂々と歌うことができました。

僕にとって大阪芸大は最高の場所。他の学科にも積極的に顔を出して色々な分野の先生方と親しくなり、たくさんのかけがえのない経験をさせてもらいました。卒業後は俳優として活躍し、いつか教員として戻ってきたい。そしてこれまで受けた恩を返したいと思っています。

オーケストラの一員としてこの作品に参加するのは今回が2度目です。前回とは楽曲構成やアレンジが少し変わり、音楽的にも新鮮な挑戦に。オーボエは木管アンサンブルとしての役割が多く、音色のバランスや響き方にもより注意を払いました。SkyシアターMBSは初めてでしたが、指揮の大友直人先生も「音響が素晴らしい」とおっしゃられ、とても演奏しやすく、他の奏者の音が自然に聞こえてくるのに驚きました。また言葉も聞き取りやすく、物語の世界に自然と入り込める感覚もありました。これまで様々な一流ホールで演奏させていただきましたが、そのたびに新しい発見があり、演奏者として成長できていると感じます。リハーサルではテンションを上げすぎず、本番に向けて集中力を高めるよう心がけるなど、経験を積む中で得た気づきも多いですね。

大阪芸大に入学したのは、このように良いホールで多くの本番を経験できる環境に惹かれたからです。素晴らしい先生方から、実技だけでなく理論や吹奏楽など幅広く学んできました。卒業後はその学びをいかし、フリーランスの演奏家として様々な場で音楽を届けたいと思っています。私が何よりも大切にしているのは、感謝の気持ちです。演奏家は決して一人では成り立ちません。お客様のために演奏できる喜びに感謝し、楽器を吹くことでしか得られない幸せをかみしめながら、これからもずっと音楽とともに生きていきたいです。