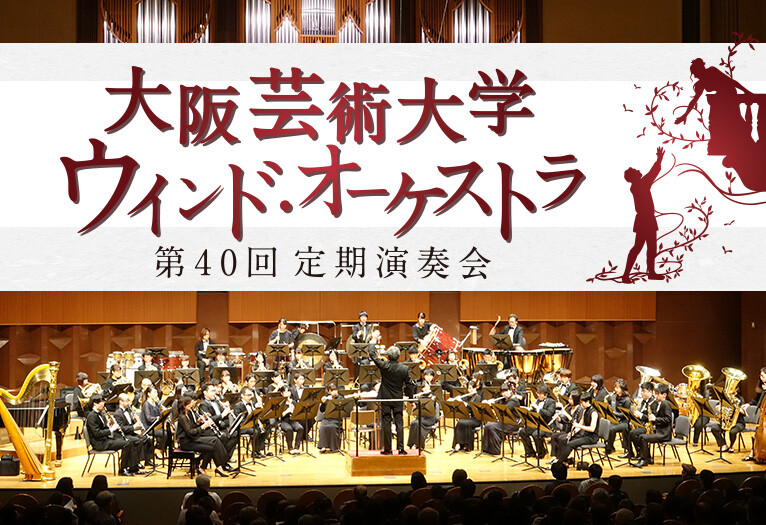

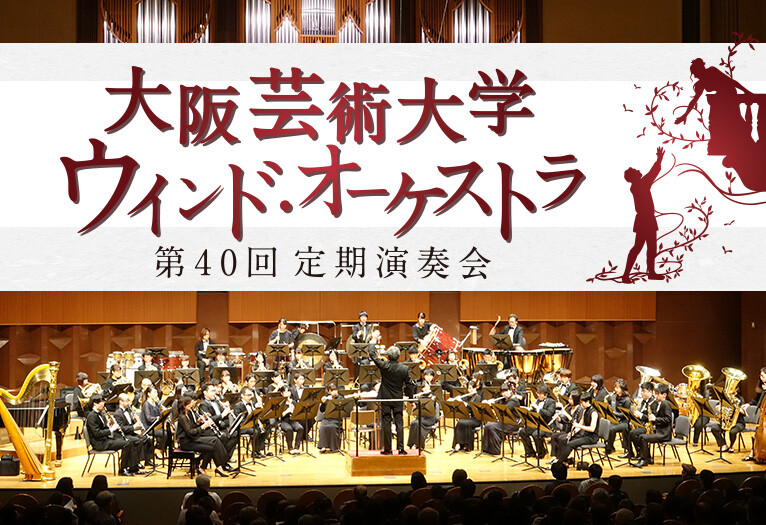

2016年で38回目を数える「大阪芸術大学 ウインド・オーケストラ」は、管打楽器を専攻する学生にとって大きな発表の場。この日のために学生たちは、個人練習と合同練習を積み重ね、音の統一や曲に合わせた音色へのこだわりなどを追求してきました。

演奏学科教授の森下治郎先生指揮のもと、第一部ではブラスの響きや各楽器の音色を聴かせる3曲を演奏。第二部は演奏学科准教授の西田和久先生の指揮で、演奏時間が40分にも渡る交響曲「キリストの受難」を演奏。キリストの生涯を吹奏楽で表現したこの曲を、フリーアナウンサーで大阪芸大放送学科教授でもある和沙哲郎先生によるドラマチックなナレーションを交えながら演奏し、好評を博しました。