前学科長 浜畑賢吉追善 舞台芸術学科学外公演『真田風雲録』 前学科長 浜畑賢吉追善 舞台芸術学科学外公演『真田風雲録』

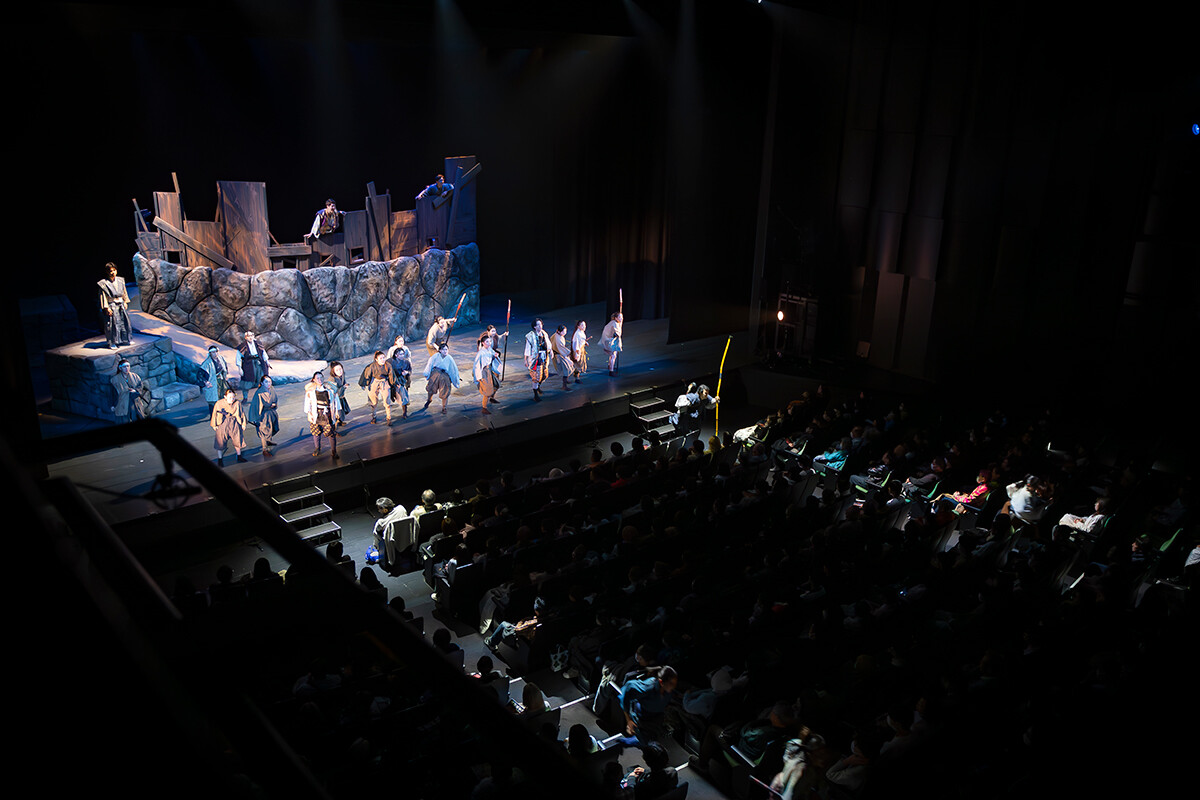

2025年3月15日・16日に、舞台芸術学科の3年生を中心とした学外公演『真田風雲録』が大阪市北区のSkyシアターMBSで行われました。継続的に実施されている同学外公演は、舞台人としての将来につながる貴重な経験や、学内公演ではなかなか味わえない緊張感で参加学生たちの成長を後押しするもの。今回の『真田風雲録』は劇作家・福田善之氏の原作をもとに、武将・真田幸村と、彼を支える戦争孤児たち(後の十勇士)の姿を描いた作品です。また、前学科長の浜畑賢吉先生の追善にもなりました。

戦国時代に生きた若者と現代の学生たちの姿が重なる物語

有志で集まった舞台芸術学科の学生たちが、俳優、スタッフとして作り上げた『真田風雲録』。1600年9月、石田三成率いる西軍と徳川家康率いる東軍が激突した「関ヶ原の戦い」。そこで親を失い、戦争孤児となった多数の子どもたち。彼らが生き延びるために選んだ道が、盗み、詐欺、つつもたせ。しかし、関ヶ原で西軍の一員だった真田幸村の元にそんな子どもたちが集まってきます。やがて幸村は、十勇士となった戦争孤児とともに大坂に上り、再び徳川の軍勢に立ち向かう決意を固めます。

十勇士として登場するのは、霧隠才蔵、猿飛佐助、三好清海入道、三好伊三入道、根津甚八ら。いずれも戦国時代を題材とした映画、小説などでよく知られているキャラクターです。演じているのはもちろん学生たち。400年以上前の出来事を題材とした物語、時代劇のヘアメイクや衣裳などは、現在の学生たちにとって馴染み深いものではありません。それでも違和感なく演じ切れたのは地道な稽古の積み重ねの成果にほかならず、さらに十勇士らが秘める「何者でもない自分たちは、これからどのように生きていけばいいのか」という現代の若者にも通じる葛藤を全面に出すことで、深い共感を生んでいきました。

観客から上がった「ブラボー」という絶賛の声

数ある見どころの中でも、観客の胸を熱くしたのは合戦シーンにおける生身のアクションではないでしょうか。特に終盤、命がけの戦いに挑む真田幸村と十勇士たちが、石垣のセットに乗って敵軍とぶつかり合う場面は圧巻でした。可動式の石垣同士を実際に衝突させ、上に乗る演者たちがその衝撃で体を大きく揺らしながら、それでも命尽きるまで戦い続ける様は、会場を埋め尽くす観客を惹き込んでいきました。

さらに同作には、歌、ダンスもふんだんに盛り込まれています。中でも戦に向かう真田軍を鼓舞するような現代的なアップテンポ曲のパフォーマンスは印象的でした。軽快なダンスステップだけではなく、バク転、バク宙などアクロバティックな連続技を複数人が披露。観客から「ブラボー」という絶賛の声が上がりました。また、真田が築いた出城「真田丸」をはじめとする美術や、立場や身分に合わせた衣裳とヘアメイクが戦国時代の世界観をリアルに再現。そのほか、開演5分前を告げる合図が合戦のときに鳴らされる法螺貝の音であるなど、観客を魅入らせる音響の工夫もなされ、物語のダイナミックさや繊細さを演出する照明も作品に活気を与えました。

今回の『真田風雲録』のメッセージは、何もやらずに後悔するくらいなら思いっきりやった方がいいこと、苦しみを覚えても人と支え合いながら歯を食いしばって生きること、そして世の中を動かすためにはどうするべきなのか、などの思いが込められ、作品に携わった学生たちも自分ごとのように感じられる内容だったのではないでしょうか。動乱の戦国時代を生きた十勇士たちの姿を通し、今を生きる私たちの心に大いに響く学外公演でした。

今回の『真田風雲録』では、私は31曲を手がけました。もちろんすべての曲の一音、一音に意味を込めています。私がものすごく気にした一音も数々あり、学生たちがそのにおいをどのように肌で感じて歌えるかが重要でした。今回はいろんな音楽を作りましたが、たとえば終盤、真田幸村たちが追い詰められるシリアスな場面では、あえてお女中たちが明るく歌って踊る曲調にしました。その理由は、武士の男たちが難局を打開するために戦い続けているけど、お女中たちは内心、そういうものに飽きあきしていて「生きるためには美味しいものを食べ、娯楽を楽しむことも大切ではないか」という、当時の状況における大きな矛盾をあの曲調に乗せてみました。さらに真田十勇士の一人であるお霧(霧隠才蔵)は、お腹の中に子どもがいるかもしれないという現実に直面する。次の子孫を残すという生理的な宿命がそこにはあり、それは戦うことよりも優っているのではないかと解釈しました。そのためにはやはりちゃんと食べて、生きなければいけない。母性の根源的な強い力を曲に込めています。学生たちは、最初はやはり楽曲のそれらの意図をつかむことはできません。しかし内藤先生や私が、この物語の背景にある若者の叫びを説明する中で、学生たちは自分たちなりに答えを見つけていきました。そういったことを積み重ねながら、楽曲を通して物語への理解も深まり、成果へ繋がっていった気がします。俳優は演じるだけではなく、歌もしっかり歌えなければならないので「大変な仕事だな」と思いますが、私が日ごろお付き合いをしている俳優さんたちはみんな、演技はもちろんのこと歌もお上手です。それは、芝居の中の台詞の延長上に歌があるとし、「台詞にメロディがついているか、どうか」だと捉えているからではないでしょうか。だから、素晴らしい演技をされる方は歌わせても様になりますし、外してはいけない音は絶対に外さない。舞台の上で急に歌が始まることは、どこまでいっても違和感が生じるもの、だからこそ学生たちには、舞台の上に立つ者として、台詞、歌、踊りをしっかり共存させ、「どのようにすれば。すべて同列に表現できるか」を考えてもらいたいです。

時代劇は、映画『るろうに剣心』を見たことがあるくらいで、ほとんど馴染みがありませんでした。真田幸村を演じることになっても、幸村に対する知識はほとんど持っていませんでした。しかし、だからこそこれまで演じられてきた真田幸村をなぞるのではなく、自分なりの幸村をやってみようと思えました。台本を読んでも、最初の登場シーンでは寝ているし、ちょっとだらしないところもあり、しかしやりたいこと対してはまっすぐで、自分と近い部分があったんです。そういった性格を意識して稽古をすると、すごく演じやすくなりました。また内藤先生からは学生運動というワードも出ていて、自分たちが生きている現代にも繋がっている話だと聞き、イメージを膨らませて演じることもできました。今回、真田幸村役をつとめたことで自分の演技の幅が広がったように感じます。一方、就職が近づく中、半年後の自分が何をしているか分からないのが現状です。でも間違いなくモチベーションが高まりました。何よりSkyシアターMBSという大きな舞台に立って幸村を演じたことは、今後も俳優をやっているかどうかは分からないものの、自分が歩む道として大きな経験になりました。

自分が演じた根津甚八の「時代にその名を残したい」という気持ちなどは、時代を超えた、若者の共通の意思のように感じられました。そう考えることで、作品と自分を自然とマッチさせることができました。また甚八は、若さや経験のなさがあるがゆえ、壮大な夢を持っています。しかし、思い通りにいかない現実に直面する。それは今回、たくさんのお客様の前に立って演技を見せた私の姿にも重なります。緊張したり、怯んだり、「あの台詞は上手く言えなかったな」とか。でもそれも含めて「自分」を表現できた気がします。ご指導くださった内藤先生は稽古場で「俺は『やるな』とは言わない、『もっとやれ』と言う」と一貫しておっしゃっていました。その言葉に私は安心し、嬉しさもありました。舞台上で思った気持ちを素直に出したり、仲間の台詞で気になったところがあったら自然に反応したりすることができたんです。私はミュージカルコースで、歌、ダンスが中心。芝居がメインの舞台はほぼ初めて。だからこそ内藤先生のそういった演出のおかげで自分の新たな可能性が引き出されました。歌もダンスもすべて芝居からくる。私はミュージカルで食べていきたいので、今回の経験でいろんなヒントを得ることができました。

私は『真田風雲録』で、出城「真田丸」のデザインを担当しました。時代劇好きの祖父から「真田丸は、見た目はそんなに良くないけど本当はすごく強い」というイメージを聞いてデザインに取り入れたほか、いろんな映画も鑑賞しました。学内選考の際は、デザインと模型だけではなく、「このデザインはこういう動きもできる」という企画資料も提出しました。なぜそこまでしたかと言うと、私はこれまで学内舞台でも自分のデザインが採用されることがなかったから。悔しい思いをずっとしてきましたし、落選するたびに心が折れかけました。ただ先生、副手さんからアドバイスや励ましをいただくので、「次の作品もがんばってみよう」となります。デザインの仕事って時間をかけてがんばってもダメなときはダメでしょうし、そういうものだと思うのですが、今回は学外公演の大きな舞台ということもあって絶対に選ばれたかった。だからいつも以上に力を込めました。また私は、アイデアを鍛えるために日ごろから1日10枚くらい写真を撮るようにしています。友だちの姿でも、風景でもなんでもいい。そうやって日常的にイメージを浮かぶようにしていて、その習慣も実を結んだと思います。絵を描くことが好きなので、今後はそれを生かしながら、イベントなどに企画段階から携わる仕事をめざしたいです。