大阪・関西万博よしもとパビリオンの「盆踊りのアシタ」プロジェクトに学生が参加 大阪・関西万博よしもとパビリオンの「盆踊りのアシタ」プロジェクトに学生が参加

大阪・関西万博の開催にあたり、2022年からデザイン学科の3年生対象の授業デザインプロジェクトで、クリエイティブ・ディレクターであり、デザイン学科客員教授の杉山恒太郎先生による「大阪・関西万博waraii myraiiプロジェクト」を行ってきました。2024年度は、24名の学生が、企画制作デザインに参加。よしもとwaraii myraii館にあるアシタ広場のコンテンツ「盆踊りのアシタ」で使用する「やぐら」のデザインに携わりました。

デザインで万博を彩る!学生が挑んだ“やぐら”制作プロジェクト

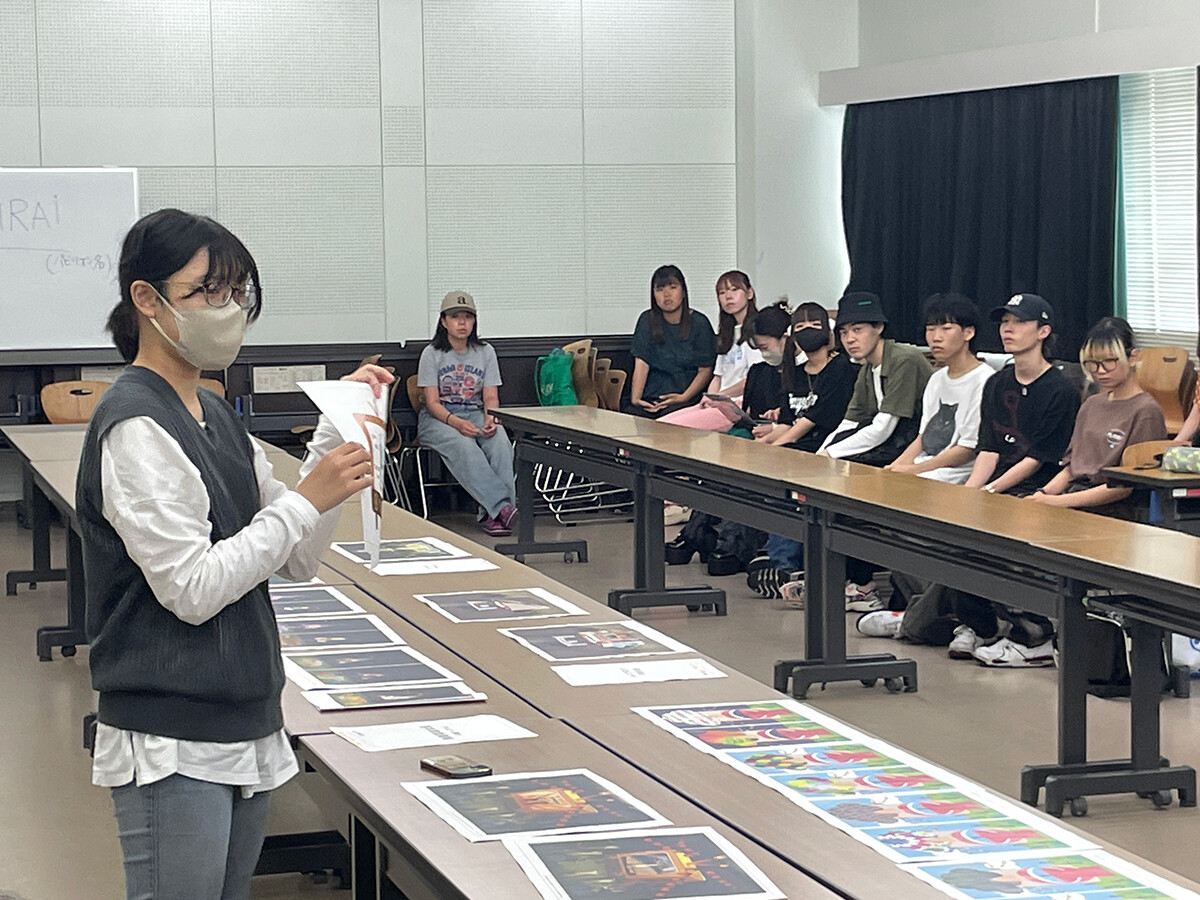

プロジェクトを指導したのは、クリエイティブワークにおいて、カンヌ国際広告祭ゴールドなど国内外で多数の賞を受賞してきたエグゼクティブプロデューサーの杉山先生、アートディレクターの古平正義先生(デザイン学科 客員教授)、プロデューサーの藤川陽先生(デザイン学科 客員准教授)です。授業内では、アシタ広場で開催される「盆踊りのアシタ」で使用する「やぐら」のデザイン案を生徒から募集。学生たちはアイデアを出し、先生方から直接アドバイスをもらうことで、企画からデザイン、プレゼン資料の制作までを学びながら進めてきました。年間を通して行われた授業では、1対1のディスカッションなども実施され、「どうすればもっと良くなるか」「実現可能なアイデアにするには?」といった実践的な視点も学びました。伝統的な盆踊りに、カラオケやダンスといった現代の要素を融合させた、新しい“エンタメ空間”が提案され、学生たちの学びが、万博という大舞台にどうつながるのか、学生たちは、自分のデザインが社会とつながるやりがいと楽しさをリアルに感じながら取り組みました。

杉山先生は、「学生が『リアルな制作プロセス』を体験できることを大切にしました。アートディレクタとプロデューサーによる指導、クライアントへのプレゼンなど、実際の仕事に近いチーム体制、スピード感、クオリティを体感してもらうことで、自分の現在地を実感してもらえればと考えたからです。デザイン学科だからこそ、言葉を大切にしてもらうことにも力を入れました。頭に浮かんだものをただ画にするのではなく、なぜそれを作るのか、何を求められているのか、何を伝えたいのか、ということを自分の言葉で説明する『言語化する』場を用意しました」と話します。

世界のプロとの出会いも!学生のアイデアやデザインが万博へ

授業では、第一線で活躍するプロフェッショナルによる特別講義も開催。2024年7月には、小松純也氏(「ダウンタウンのごっつええ感じ」「SMAP×SMAP」「チコちゃんに叱られる」などのテレビ番組を手がけたプロデューサー)や岡宗秀吾氏(テレビディレクター、「POPEYE」でも活躍)などが登壇し、実際の現場で求められる企画とは何か、リアルな話を学生たちは直接聞くことができました。

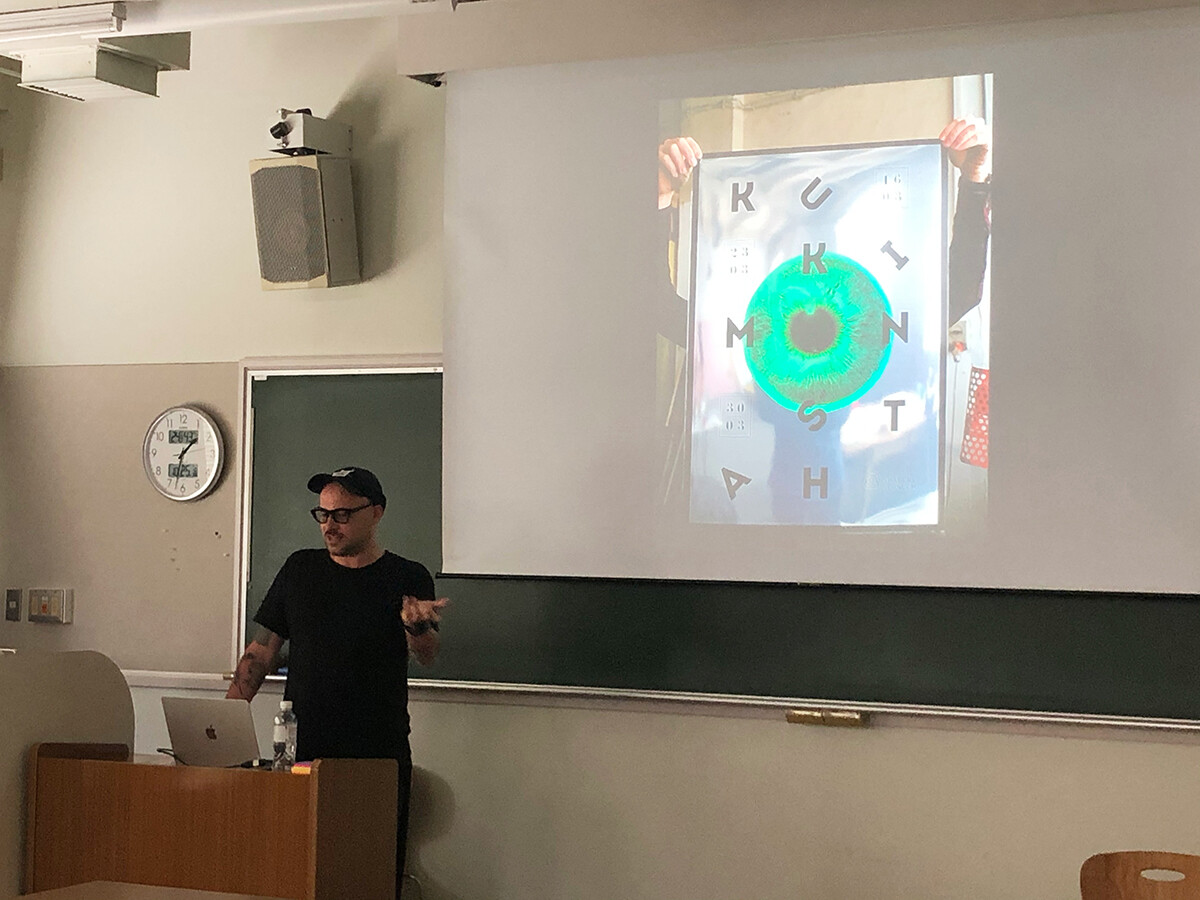

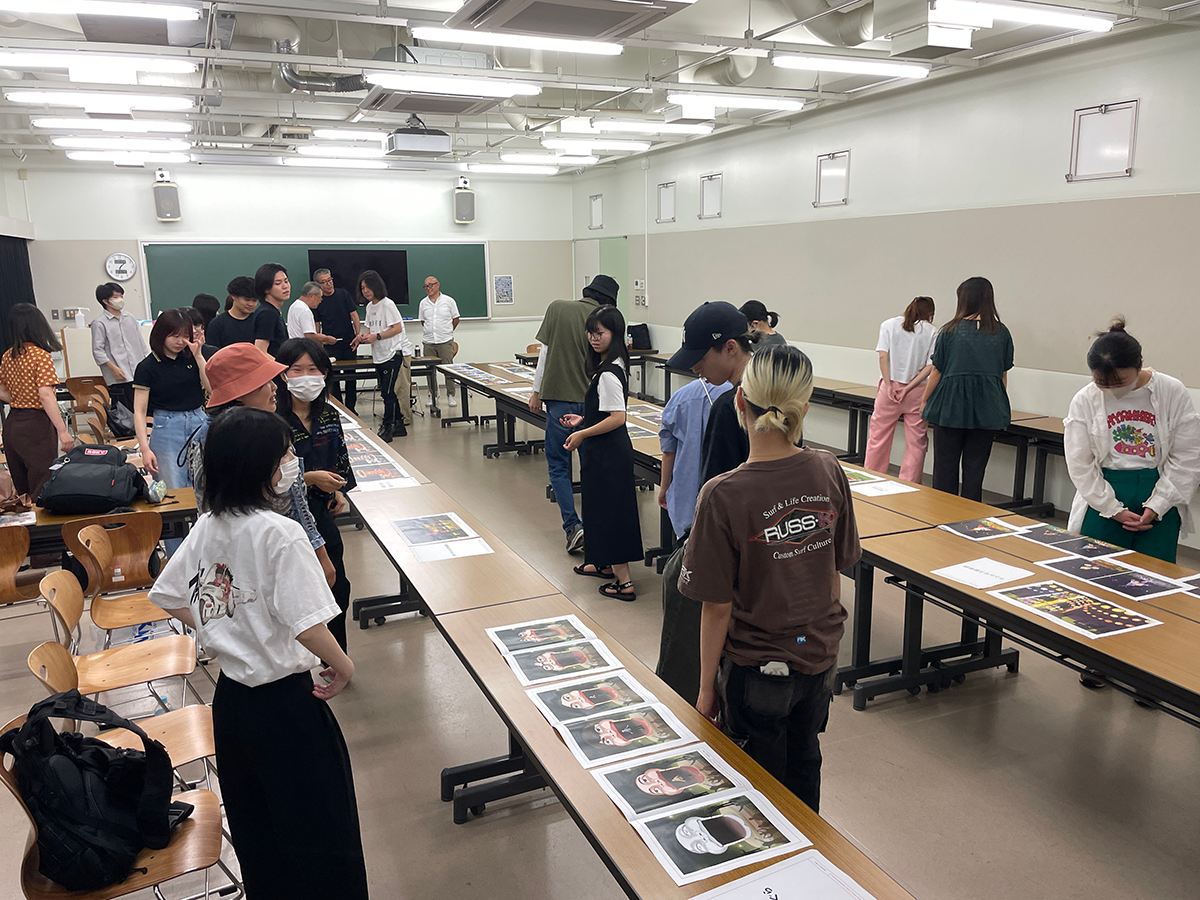

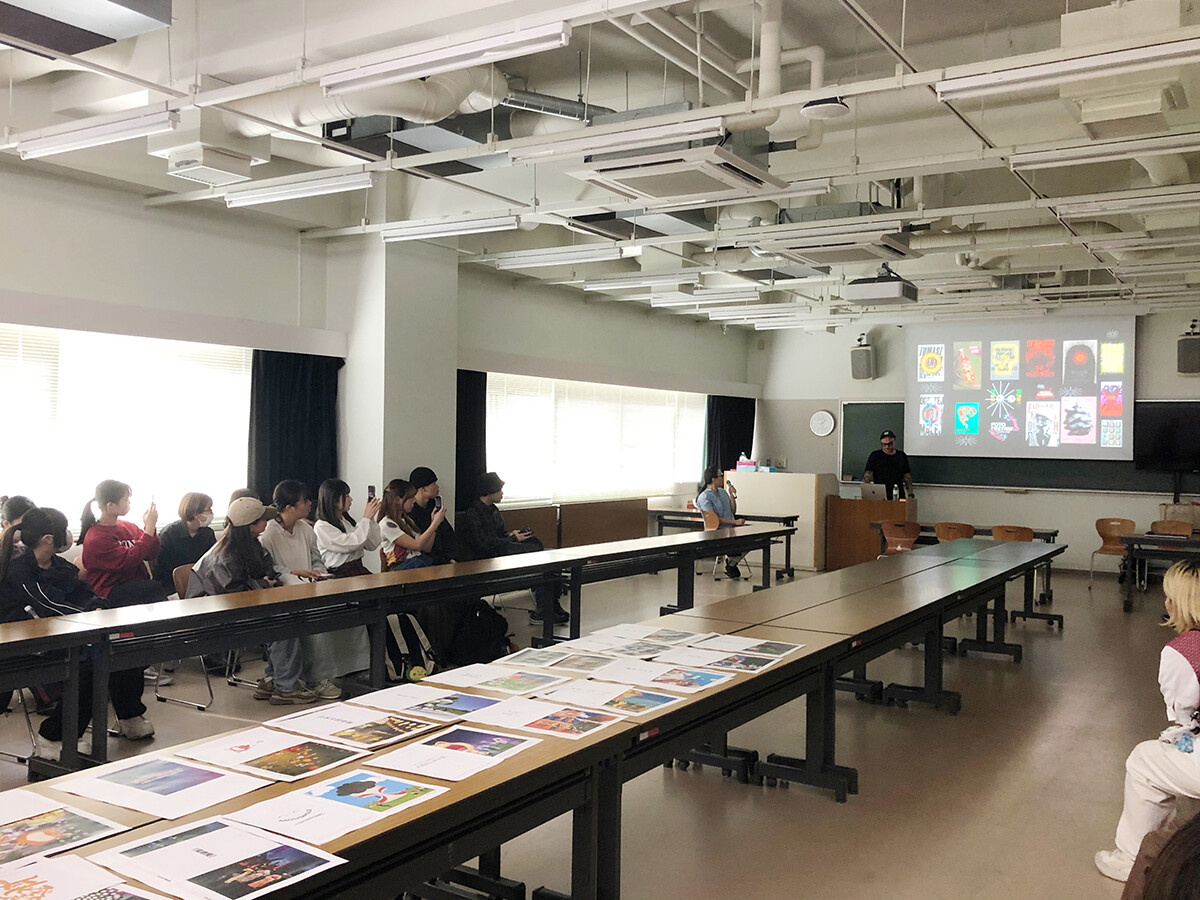

10月に行われた授業では、古平先生の友人でもあるポーランドのデザイン団体The Design Network のデザイナーやイラストレーターが参加。グラフィックデザイナー、クキ・イヴァンスキ氏が、自身の作品やこれまでの活動、そしてデザインに込めた思いを、スライドを使って紹介しました。アニメーションポスターなど、印象的なビジュアルが次々と映し出される中、学生たちはカメラを構え、その表現の力を見逃さないようにしていました。その後、学生たちが制作した「やぐら」のビジュアル案を教室内にずらりと展示。メンバーのみなさんは1つひとつ丁寧に見ながら、「考えすぎず、シンプルでストレートなアイデアこそ魅力的」と、デザインに対する的確なフィードバックを学生たちに伝えました。

11月には、テレビ業界や空間デザインのプロフェッショナルが再び集結。小松氏(総合演出)、岡宗氏(演出)、鈴木賢太氏(フジアール・美術デザイナー)を招き、学生たちが、それまでに練り上げたやぐらのデザインプランをプロの前でプレゼンテーション。そこからピックアップされた要素が実際にデザイン案へと反映され、2025年大阪・関西万博のコンテンツとして形になっていきました。学生たちはプロの視点に触れ、自らのアイデアが社会とつながることを実感する、貴重な体験を得ました。

学生のアイデアが融合!未来型“やぐら”が万博のステージに

大阪・関西万博で「笑いと健康」をテーマに展開される、よしもとwaraii myraii館。その中の「アシタ広場」では、毎日、観客の心と体を元気にするエンターテインメントが繰り広げられます。学生たちが提案した「やぐら」のデザイン案は、それぞれが個性的でユニークなものばかりでした。最終的なデザインは、以下のような観点を大切にしながら選考されました。

●伝統の盆踊りに、今の時代らしい新しさがあるか

●会場の空間をうまく活かした構造になっているか

●「笑いとエンターテインメント」という吉本興業のテーマを表現しているか

●実際に万博の会場で実現可能な設計かどうか

●万博が終わった後も使える、サステナブルなデザインか

このように、企画力・構造・表現・実現性・持続性という5つのポイントをもとに、学生たちのアイデアを総合的に評価。その結果、複数の学生の提案を融合させた“ハイブリッド型”のやぐらデザインが誕生しました。完成した「盆踊りのアシタ:櫓(やぐら)」は、大型LEDスクリーンとパフォーマーが一体となった劇場型ステージです。映像と生パフォーマンスが融合することで、観客も巻き込むようなエンタメ性の高い空間となります。さらに、やぐらは円形ステージと球体ビジョンで構成され、そこには人の顔やグラフィック、地球や月などの象徴的な映像が映し出されます。360度どの方向から見ても楽しめる体験は、まさに“未来型盆踊り”。ステージを囲むライトは空へ向かって光を放ち、観客の気持ちも一気に高まります。学生の自由な発想が、伝統と最先端のテクノロジーを融合し、大阪・関西万博という大舞台で本物のエンターテインメント空間としてカタチになりました。

プロも絶賛!学生のアイデアが生んだ“未来の盆踊り”

よしもとパビリオンのデザイナー・鈴木氏とプロデューサー・小松氏は、学生に向けて「皆さんの発想で、紅白幕が張られた台上げステージに釣り提灯というスタンダードな盆踊りとは全く違う、映像と光、文字に彩られた『盆踊りのアシタ』の空間ができ上がります。結果、物としてはシンプルに見えますが、皆さんが考え出したアイデアを凝縮しきると、シンプルな球体と劇場型ステージの組み合わせという実は今までにない「盆踊り」の空間。それもエンターテインメント性の機能が高いものとなりました。万博終了後も様々な場所で、この皆さんのアイデアが詰まった新しいエンターテインメントが各地で開催されることを期待してやみません」とメッセージを送りました。学生たちが携わった「盆踊りのアシタ」のやぐらは、大阪・関西万博のよしもとwaraii myraii館で毎日夕方から設置されています。プロの手によって実現されたこのステージには、学生たちの発想と努力、そして“未来への提案”がたっぷり詰まっています。

やぐらのデザインを考える上で、「お面」や「喜怒哀楽」というコンセプトは最後までぶれないよう意識して取り組みました。特に、多様な人の顔や表情を描くにあたっては、その意味や背景を調べ、偏りのない表現を心がけました。初期のアイデアでは「般若のお面」を使ったデザインを検討していましたが、先生から「お面にはそれぞれ意味があり、使い方によっては人を不快にさせる可能性がある」と教わり、万博という世界中の人が訪れる場にふさわしいデザインを意識するようになりました。今回の授業を通じて、これまで以上に“見る人の視点”に立って表現を考えることの大切さを学びました。全体講評の際には、他の学生の作品から刺激を受け、ゲスト講師の方々の意見も印象に残っています。中でも、自分の描いた“顔のイラスト”が、実際に万博のやぐらに採用されたと知ったときは驚きとともに大きな喜びを感じました。同時に、「本当にこれでよかったのか」「誰かを不快にさせていないか」といった責任感や不安も生まれました。最終的に完成したやぐらが会場で使われ、万博が盛り上がっている様子を見た時は、大きな達成感と安心感がありました。このプロジェクトを通じて、「自己満足ではなく、誰かのためにデザインする」という視点や、デザインに伴う責任の重みを実感しました。今後も作品の制作を続けていく中で、より意識的にコンセプトを練り、人に見てもらい、意見を受け取る機会を大切にしていきたいです。

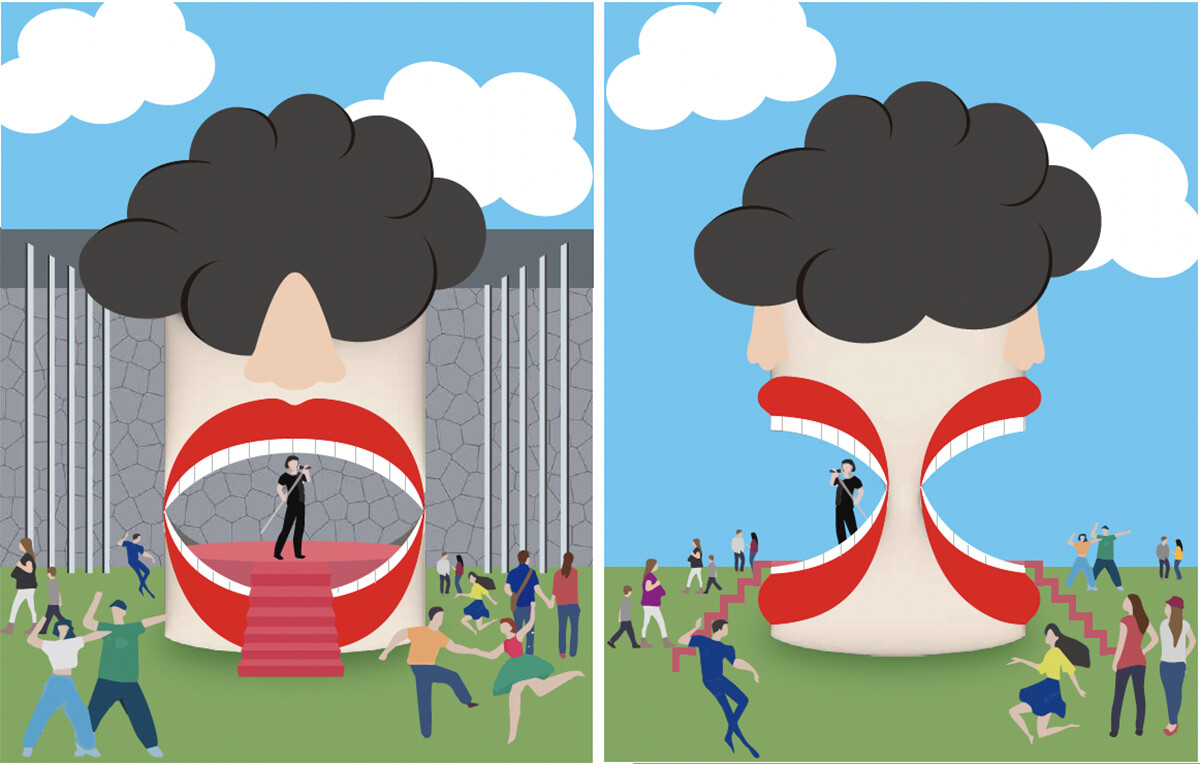

「よしもと」といえば“笑い”、万博のテーマは“いのち”。その共通点である「口」をモチーフに、強く印象に残る迫力あるやぐらのデザインを心がけました。私は立体的なデザインが苦手だったのですが、なんとか工夫して立体感を表現しようと描き進める中で、先生から「苦手なことは無理にしなくていい。得意なことを生かしていこう」と声をかけていただき、肩の力が抜けました。その言葉に背中を押され、自分らしい表現ができるようになったと感じています。デザイン画の投票では、ありがたいことに私の案が上位に選ばれ、講師の先生方にコンセプトやアイデアをプレゼンする機会をいただきました。この経験はとても貴重で、自信にもつながりました。自分のアイデアが世界各国の老若男女の方々に見ていただく機会など滅多にないので、万博のプロジェクトに携わることができてとてもワクワクしました。実際にやぐらが万博会場に設置され、SNSなどで多くの人が盆踊りを楽しんでいる様子を見た時、自分のアイデアが現実の空間を盛り上げる一部になっていることに感動し、誇らしい気持ちになりました。制作中は、自分の表現したいデザインと企業側の意向との間で悩むことも多く、思うように進まないこともありました。けれどそのプロセスこそが、デザインにおける責任や社会との接点をリアルに学ぶ場となりました。今後社会に出て、理想と現実のギャップに直面する場面があっても、この経験を糧に前向きに取り組んでいきたいと思います。

Photo Gallery