第18回オオサカデザインフォーラム〜新たな取り組み〜 第18回オオサカデザインフォーラム〜新たな取り組み〜

大阪芸術大学の学生が主体となり運営などを手掛ける「オオサカデザインフォーラム」は、2006年にデザイン学科教授、藝術研究所の所長を務める喜多俊之先生の考案によって、国内外で活躍するデザイナーや建築家など、クリエイターを招いて開催されるフォーラムで、ジャンルや規模を越えてデザインの魅力が楽しめます。第18回となるオオサカデザインフォーラムが2024年11月17日、国の重要文化財であり文化の発信地でもある大阪市中央公会堂で行われました。第一部にアーティスト・デザイナー 篠原ともえ氏、建築家 石上純也氏による講演。今回の新たな取り組みとして第二部は、デザインの現場で活躍する卒業生とデザイン学科教員陣によるトークセッション「OSAKA DESIGN SCHOOL」が6会場で同時開催され、第一線で活躍する著名なクリエイターの話を直近で聞くことができる貴重なイベントとなりました。

学生企画実行委員として1〜3年生68名が参加

オオサカデザインフォーラムは、著名なクリエイターが多数参加するイベントですが、実はデザイン学科の学生たちによって運営されています。1年生から3年生までのデザイン学科7つの専門コースを横断して行われる授業「ハイパープロジェクト」として、舞台、会場、受付、アテンド、3階(懇親会)、記録、広報の7つの班に分かれてフォーラムを運営。進行・会場アナウンスをはじめ、交流会の準備なども学生が中心となり手がけ、来場者をスムーズに会場内に誘導したり、質問に答えたりするのも学生たちの役割の1つでした。2024年は、主に運営グループをデザイン学科プロダクトデザインコース 准教授 道田健先生、広報グループをアートディレクター・デザイナーであり、デザイン学科客員教授を務める古平正義先生が指導し、本番に向けて準備が進められました。

9月13日の広報グループの授業では、大阪芸術大学の卒業生でありデザイナーとして活躍するの前田高志氏(NASU/マエデ)を迎え、フォーラム当日までに実施する広報手段について、古平先生とディスカッションを実施。SNSを使用して伝える事例などを紹介し、集客する方法について語られ、学生たちからも活発な意見やアイデアが次々と寄せられました。その後の授業や学生の活動としては、会場周辺に掲示された案内サインやスタッフパス、会場マップのデザインを制作、他の大学やデザインを学んでいる方々への資料送付なども行い、広報活動に取り組みました。

10月25日に行われた運営グループと広報グループの合同授業には、学生全員がフォーラム当日の服装チェックのため、全身黒の装いで出席。古平先生より、メインビジュアルとして刷り上がったポスターが披露されました。フォーラム前後の搬入・搬出の段取りについての打ち合わせや、当日使用されるインカムの割り振りなども行われ、イベント当日にスムーズに運営ができるよう、積極的に意見を述べる学生の姿も見られました。

また、会場となる大阪市中央公会堂は重要文化財のため、会場を傷つけないように細心の注意を払うこと、搬入するパーテーションの足にスポンジ素材の靴下を履かせるなど配慮が必要になるため、運営グループは、搬入するパーテーションのセッティングの手順を確認。学生たちはデザインイベントを自分たちの手で作り上げることを学びながら、協力し作業を進め、本番に備えました。

世界において重要なテーマである“デザイン”を大阪から発信

フォーラム当日は、大阪芸術大学 副学長の塚本英邦先生のあいさつに続き、オオサカデザインフォーラムの創始者であり、プロダクトデザイナーとして50年以上のキャリアを持つ、大阪芸術大学デザイン学科教授で藝術研究所所長の喜多俊之先生による開会のあいさつでスタート。喜多先生は、海外との交流も視野に入れ、2006年に大阪から世界にデザインを発信していくことをコンセプトに開始したオオサカデザインフォーラムの歩みを語りました。「今やデザインは世界においても重要なテーマとなりました。今年は『世界が拡がる』をテーマに、皆さんがデザインについてより一層考える機会になり、これからも日本はデザインの国であると発信することをめざしてもらいたいです」と話し、幕を開けました。

ものづくりを一生続けていきたいという強い想いをもって活動

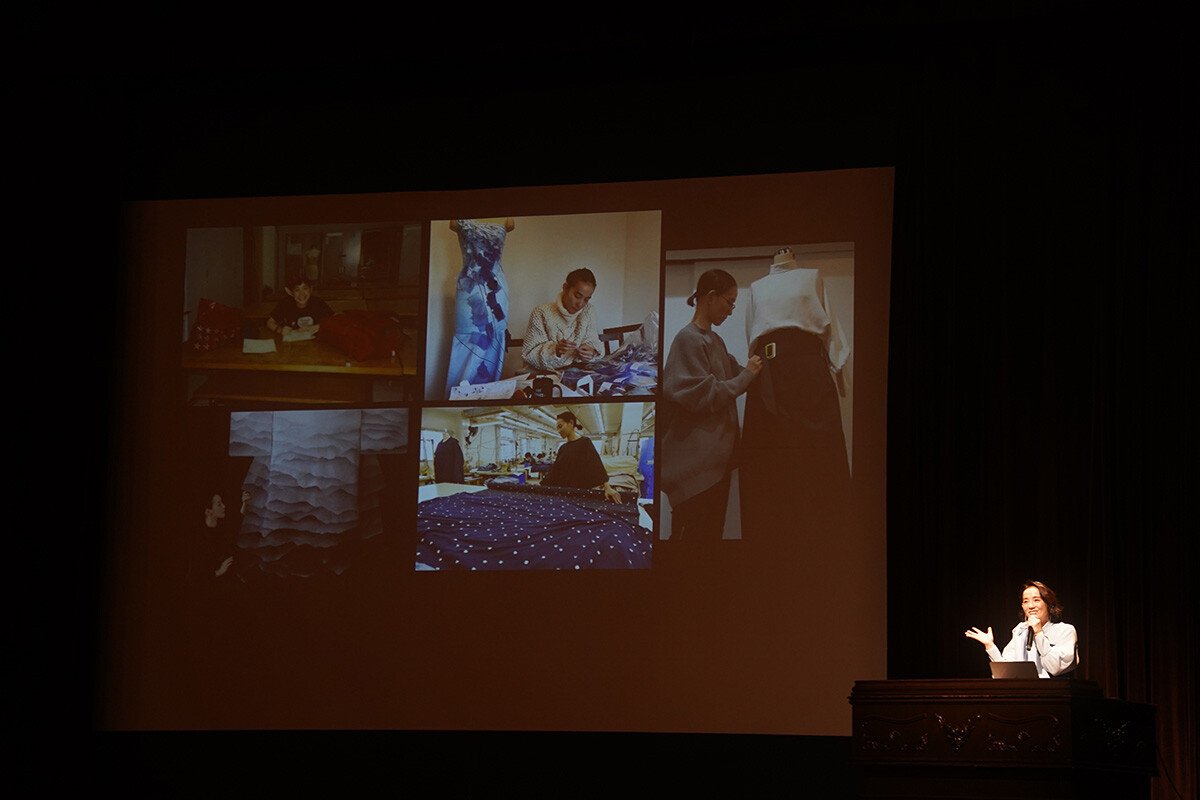

第一部の最初に登壇したのは、メディアでの活動を経て歌手からデザイナーへと活動を広げた篠原ともえ氏です。篠原氏は1995年に歌手デビュー。現在はデザイナーとして多方面にわたり創作活動を行っています。篠原氏はメディアの世界でパフォーマンスをしていた当初、デザイン学科のある高校に通っていたことや、絵を描いたり、自身の手を動かして何かを創作したり、デザインが好きでものづくりを続けてきた背景、カラフルな衣装で自身を彩るアイデアを出し形にした当時のファッションを紹介。篠原氏は、オリジナルのアイテムを作る際、なるべくゼロから生み出したいという想いがあり、デザイン画で向き合う方法を取っていると話します。芸能活動と並行して進学した短期大学の服装学科在学中には3万枚にわたるスケッチを行っていたことを明かし、当時のデザイン画も披露しました。

篠原氏は、「自分が好きなカラフルなファッションを楽しみ、メディアで活躍することで誰かを幸せにしたり、勇気づけたり、自分のアイデアが誰かの人生を変えるような喜びのサイクルを生み出せることを20代で体験できたことは、とても大きな出来事でした」と語ります。そして、デビュー20周年記念でこれまで制作した衣装を展示した『篠原ともえ&シノラー展』を開催した際の作品を紹介。「デビュー25周年を迎えるころは、歌手の松任谷由実さんや嵐さんのステージ衣装を手がけるなど、デザインに携わる時間が多くなり、デザインのレベルを上げたいという想いが強くなりました。デザインの会社を作りチームでものづくりをした方が強くなると考え、2020年に夫でアートディレクターである池澤樹氏とクリエイティブスタジオ『STUDEO』を設立しました」と続けました。

そして、2022年にニューヨークADC賞で2部門を受賞した革の着物作品をはじめ、八王子芸術祭のアートプロジェクト「CLEAN HIKES, GREEN PEAKS MT. TAKAO」の間伐材バッグ、OMO7 大阪 by 星野リゾートのユニフォームなど、これまで手がけた作品の制作過程やデザインのこだわり、活動について写真や動画を交えて説明。最後に「私は、ものづくりを一生続けていきたいという強い想いを持ってこの世界に飛び込み、表現を続けています。創作することや想像することが好きで、自分の中で表現したいことがあれば、続けていくことで、誰かの想いを変えることができると信じています。一生かけて後世に残していけるようなアイテムを作っていきたいです」と語りました。

外性を建物の中に作り新しい風景を生み出す建築

次に登壇したのは、2009年に史上最年少で日本建築学会賞、2010年には第12回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展金獅子賞を受賞するなど、国内外で活躍する建築家の石上純也氏です。建築と自然が織りなす空間づくりで注目を集めている石上氏は、建築を手掛ける際に意識していることについて「建築物を作ることで新しい風景を生み出していくことをめざし、その場所の地形や風景などラウンドスケープをどのようにつなげていくか、その結果、どのように新しい景色を作り出していくかを考えながら行っている」と話し、自身が手がけたプロジェクトを紹介しました。

中国・山東省の湖の上に佇む全長約1kmに及ぶ「水の美術館」は、湖の水を室内に引き込むなど、建物と周辺の景色を連動させ、対等な存在となることを志向し、湖の端から端まで延びる新しい陸地を水面に触れるように設計したと言います。石上氏は、「建築というと、箱の内側に内部空間を作るというのが一般的な考え方ですが、そうではなく建築を作ることによって、建築の内側に新しい“外”を生み出すことができたら良いと考えています」と話しました。また、中国・山東省にあるなだらかな丘の間にある谷に建つ「谷の教会」も紹介。両側の丘の高さは20〜30メートル程度で、教会は45メートルの高さにおよび、入り口の幅は1.35メートルと狭く、建物は湾曲しながら奥に伸びていき、進むに従って少しずつ広がり、奥に祭壇があります。石上氏は、「谷自体に神秘性を感じ、建築の内側と外側に谷のような新しい風景をつくりたかった」と設計のコンセプトを説明。土地をできる限り有効活用するなど、中国の国有地ならではの設計ルールなどにも触れ、施工の様子などを含めスライドを用いて解説しました。

計算された自然で、完成することのない美しいランドスケープ作品となった栃木県那須塩原市にある「水庭」は、四季折々の表情を見せます。石上氏は、「自然の要素を組み換えることによって、新しい景色や環境を作ることが、現在手がけている建築につながっている」と語ります。さらに、神奈川工科大学の学内に建設された多目的広場「KAIT広場」や、山口県にある洞窟のような住宅兼レストラン「maison owl」について、建設に至った経緯や施工の様子を動画などを交えて解説。石上氏は、「全てにおいて、最終的な表現形式は異なりますが、私が建築を手がける際、その場所にあるものすごく大きな自然と小さな建築物の関係を考えることによって建築の広がりを自然と連動させながら進めていきたいと考えています」という言葉で講演を終えました。

篠原氏と石上氏による基調講演では、その斬新なアイデアや熱い想いが語られ、プロフェッショナルならではの視点や経験が伝えられるたびに、観客は熱心に聞き入っていました。お二人の公演後は、学生企画実行委員会の代表を務めた山下愛奈さんが登壇してあいさつを行い、第一部が閉幕しました。

トークセッション「OSAKA DESIGN SCHOOL」

第二部は、「OSAKA DESIGN SCHOOL」と銘打ち、デザインの現場で活躍する卒業生とデザイン学科教員陣によるトークセッションが6会場で同時開催されました。グラフィックデザイナー(朝日新聞社)の寺島隆介氏と、グラフィックデザイナー/アートディレクターの高橋善丸学科長は、プリントメディア領域について、ゲームクリエイター(White Owls)のSWERY氏とグラフィックアーティストのカズ・オオモリ教授はデジタル領域について対談を実施。プロダクト領域について語ったのは、プロダクトデザイナー(Nikon)の小林達也氏とプロダクトデザイナーの澄川伸一教授です。観客たちは、著名なクリエイターの話を間近で聞ける貴重な機会を楽しんでいる様子で、会場は活気にあふれていました。

そして、アートディレクター/デザイナー(スマイルズ)の北山瑠美氏とアートディレクター/デザイナーの永田麻美教授は、ブランディング領域、インテリアデザイナー/プロダクトデザイナー(アッカ)の袴田広基氏と建築家・KTXアーキラボの代表で非常勤講師の松本哲哉先生は空間領域、広報グループの授業にもゲストとして参加したデザイナー(NASU/マエデ)の前田高志氏とアートディレクター/デザイナー・FLAME代表の古平正義客員教授は、グラフィック領域について、それぞれの活動や手がけた作品を紹介しながら、デザインの現場についてリアルに語りました。未来のデザイナーを目指す学生や、デザインに興味を持つ人たちにとって、憧れと希望に満ちた時間になりました。

学科長の高橋善丸先生は、今回のトークセッションでは、デザインの現場で活躍する卒業生を招くことに特にこだわったと言います。「卒業生には、社会で第一線を走る方々が多くおり、その姿を多くの人に知っていただくことで、大学の教育や授業を担当する実績ある講師陣の存在とともに、本学の魅力を感じてもらえればと考えています。私自身もトークセッションを担当しましたが、マイクを使わず肉声で語りかける形式で行ったため、非常に近い距離感で対話することができました。聴衆の表情やうなずきといったリアクションが直接感じられたことで、話す内容や展開にも良い影響があり、充実したセッションになったと思います」と話します。トークセッションの会場は、参加者に社会人の方々が多く含まれていた点が特徴的でした。高橋先生は、「これまでとは異なり、内輪だけに留まらず、広く外部に向けて情報を発信できたのは、大変意義深いことだと感じています。内向きの構成に留まらず、大学外部に向けた活動を推進することこそ、本イベントの本来の目的に沿った形であると思います。このように、外部に向けて広がりを見せた構成は非常に良い成果だったと感じています」と続けました。

会場に訪れた観客は、このフォーラムを通じて、「デザイン」という言葉に秘められた無限の可能性を感じることができ、新しい何かを作り出す力、その魅力に触れることで、デザインへの関心をより一層深める機会となりました。フォーラム終了後に行われた交流会には一般客も招かれ、トークセッションを行った卒業生や教員陣と身近に話す姿が見られ、大盛況のうちに幕を閉じました。

私がこのプロジェクトに参加するのは今年で3回目になります。3年目で代表を務める機会は貴重であり、普段のデザインの勉強だけでは得られないプロジェクトの取りまとめ経験が今後に生きると考え、代表に立候補しました。代表としては、会場との打ち合わせや全体の進行管理、メンバーとの円滑なコミュニケーションを中心に取り組みました。今回の6会場同時開催のトークセッションでは、ゲストの数が大幅に増え、不安もありましたが、当日、全員が協力し、分からないことを積極的に質問してくれたおかげで円滑に進めることができました。準備においては、突発的な事態への迅速な対応を意識し、アテンド班への対応方法の確認や質問しやすい環境づくりに努めました。また、舞台の情報共有においては、正確かつ迅速な伝達を心がけました。

このプロジェクトは、大阪芸大ならではの実践的な学びであり、デザイン制作だけでなく、裏方の設営や運営についても学べたことが大きな収穫です。こうした経験は、他の美術系大学では得られない貴重なものだと感じています。また、展示会の企画運営を経験した際、このプロジェクトで培ったスケジュール管理や段取りのノウハウが役立ちました。私は将来、プロダクトデザインを通じて人々の生活に寄り添うデザインに携わりたいと考えています。今回のようにお客様と直接関わる機会は、デザインにおいて非常に重要だと感じました。この経験を今後の企画やデザインに生かし、幅広い視野を持って取り組んでいきたいと思います。

私は1年生の時もこのプロジェクトに参加し、前回の経験から改善点が多く見つかり、先生からのお声がけもあって、今年は舞台班のリーダーを務めることになりました。スケジュール管理や時間配分、チームへの指示出しなど、代表の山下さんの助言を受けながら進める中で、多くの初参加メンバーと協力し、舞台の運営をまとめてきました。第一線で活躍する著名なゲストを迎えるというプレッシャーがありましたが、臨機応変な対応を心がけました。ゲストとのやり取りは短いものでしたが、ひと言ひと言に細心の注意を払い、正確な情報伝達を意識しました。ゲストの方々がフレンドリーに対応してくださったおかげで、スムーズに進めることができました。

このようなイベント運営の経験は、通常の授業では得られないもので、スケジュール作成やチーム運営の重要性を実感しました。1年生から3年生まで学年の垣根を越えて1つのプロジェクトに取り組む点についても、コミュニケーションが取りやすくなる良い機会だと思います。また、知識や経験はこの業界で大きな武器になると感じています。私は現在、デジタルアーツコースで学んでおり、将来はゲーム制作に携わりたいと考えています。まだ具体的な目標は固まっておらず、これからさらに自分の進む道を明確にしていきたいと思います。今回のプロジェクトを通じて築いた人間関係や経験を生かし、成長していきたいです。

Photo Gallery